2014 stellte der schwarze Intellektuelle Ta-Nehisi Coates seinem Land eine Frage: Wie könne eine Gesellschaft dreieinhalb Jahrhunderte versuchen, einen Mann zum Krüppel zu machen, ihm danach 50 Jahre halbherzig Hilfe anbieten und sich dann noch wundern, dass er hinkt?

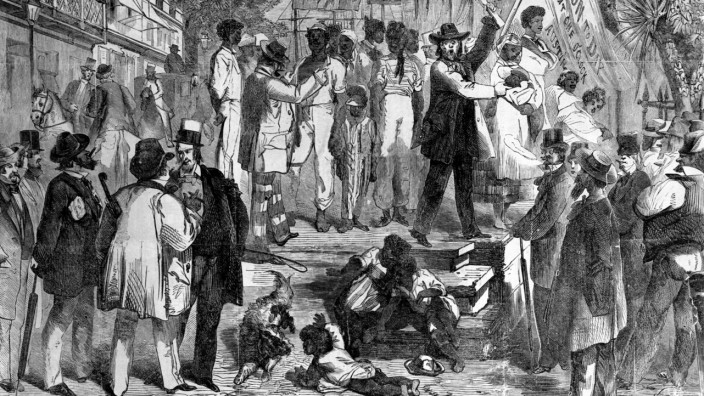

Coates spielte auf die Lage der Afroamerikaner an. In seinem Essay zeichnete er die Geschichte von der Sklaverei bis zum strukturellen Rassismus der Gegenwart nach und schloss mit einer radikalen Forderung: Entschädigungszahlungen für Afroamerikaner. "40 Morgen Land und einen Maulesel" hatten schließlich Unionisten jedem befreiten Sklaven kurz vor Ende des Bürgerkriegs 1865 in Aussicht gestellt.

Ein Versprechen, das nie erfüllt wurde. Die einzigen Entschädigungen gingen damals an die ehemaligen Sklavenbesitzer von Washington D.C., als Gegenleistung für die durch die Freilassung erlittenen Verluste.

Obwohl Coates' Essay Aufsehen erregte, blieb eine größere politische Debatte aus. Barack Obama, damals noch im Amt, hielt solche Geldzahlungen für kontraproduktiv. In Umfragen befürwortete nicht einmal jeder fünfte US-Amerikaner die Idee.

Thema im Vorwahlkampf

Nun, gegen Ende des Jahrzehnts, drängt das Thema plötzlich zurück auf die politische Tagesordnung. Die beiden prominenten demokratischen Präsidentschaftskandidatinnen Elizabeth Warren und Kamala Harris haben sich für eine Debatte über Reparationen ausgesprochen. Ebenso die demokratischen Außenseiter im Wettbewerb um die Kandidatur Julián Castro und Marianne Williamson. "Ich glaube seit Langem, dass dieses Land sich seiner Ur-Sünde der Sklaverei stellen sollte", sagte Castro, ehemaliger Minister für Stadtentwicklung unter Obama und Ex-Bürgermeister von San Antonio.

Diese Entwicklung ist ungewöhnlich. "Historisch betrachtet, ging es in der Diskussion lange um Integration, die gleichen Rechte für Afroamerikaner", sagt der schwarze Jura-Professor Carlton Waterhouse, der zu diesem Thema zahlreiche Aufsätze verfasst hat. "Demokratische Kandidaten weichen dem Thema normalerweise immer aus und sagen, wir müssen Bildung und Chancen verbessern. Das könnte sich jetzt ändern, weil afroamerikanische Anliegen vor der Wahl größere Beachtung geschenkt wird."

Kritiker merken an, dass die Umsetzung kompliziert wäre. Sollten zum Beispiel nur nachgewiesene Nachfahren von Sklaven Geld erhalten? Wie viel Geld wäre das? Würden auch reiche Afroamerikaner etwas erhalten? Und wieso sollten Nachfahren von Einwanderern, die nach 1865 kamen, dafür bezahlen?

Waterhouse zum Beispiel regt an, die Reparationen auf die Jim-Crow-Ära zu beschränken. Diese begann mit der Verabschiedung bundesstaatlicher Gesetze Ende des 19. Jahrhunderts, die die Rassentrennung, strukturelle Diskriminierung und staatlichen Rassismus festschrieben. Die Ära dauerte bis zu den Bürgerrechtsgesetzen der 1960er.

Eine Universität will bereits zahlen

Anhänger der Idee verweisen darauf, dass auch Länder wie Deutschland mit Reparationen an Opfer ihre Vergangenheit aufgearbeitet hätten. Doch die Kolumnistin Megan McArdle fragt in der Washington Post: "Wie können wir Entschädigungen zahlen und uns immer noch 'eine Nation' nennen?"

Konkret lautet der Vorwurf, dass Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt würden. Indirekt schwingt auch die konservative Kritik daran mit, Identitätspolitik zu betreiben - also die Bedürfnisse einzelner Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen, statt eine verbindende Botschaft zu haben. Eine ähnliche Haltung nahm 2016 auch Bernie Sanders ein, der Reparationen als "spaltend" bezeichnete.

Womöglich könnte die Frage nach Entschädigungszahlungen in eine Debatte über Familien-Leistungen münden, die unabhängig von ethnischer Herkunft ausgezahlt werden. Das könnte im Schnitt trotzdem eher afroamerikanischen Familien zugute kommen. Einer Studie zufolge hat die durchschnittliche schwarze Familie 17 000 Dollar Vermögen, die durchschnittliche weiße Familie 170 000 Dollar.

Der Präsidentschaftskandidat Cory Booker schlägt zum Beispiel vor, jedem amerikanischen Kind ein Konto mit einer "Geburtsrechts-Schenkung" zu geben, auf das der Staat jährlich Geld einzahlt. So hätte das Kind zum Beispiel später einmal Geld für seine Ausbildung. Auch Kandidatinnen wie Harris verweisen auf ihre Steuerpläne, wenn es darum geht, konkrete Schritte zu nennen, um die Situation schwarzer Familien zu verbessern.

Eine sachliche Debatte über ethnische und politische Grenzen hinweg sei schwierig, sagt Jura-Professor Waterhouse. "Es gibt eine Kerngruppe von Amerikanern, die niemals ihre ideologische Perspektive auf die ethnische Dominanz und ihre Geschichte ändern musste", sagt er und verweist auch auf die Anti-Obama-Haltung in Teilen des weißen Amerikas, die sich in Trumps Wahl 2016 spiegelte.

Die politische Rechte hat bereits begonnen, die Idee von Entschädigungszahlungen für die Kritik an Demokraten (und Zweifel an ihrem Menschenverstand) zu nutzen. Die Washington Post erwartet, dass die Demokraten im Hauptwahlkampf gegen Donald Trump 2020 alle Forderungen nach dem "R-Wort" relativieren werden.

Georgetowns Geschichte

Die Wahrscheinlichkeit, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, wäre jedenfalls absehbar null. So urteilte der Economist ermüdet: Unabhängig davon, ob sie eine moralische Berechtigung hätten - politisch seien Reparationen so wahrscheinlich wie ein amerikanischer Hymnenwechsel vom "Sternenbesetzten Banner" zum sozialistischen Kampflied "Die Internationale".

Aber behält diese Prognose ihre Gültigkeit? In den vergangenen Jahren ist das Thema Rassismus wieder intensiver diskutiert worden: Es gab Debatten über Alltagsrassismus, Polizeigewalt gegen Minderheiten oder die Monumente für Südstaaten-Generäle. In Washington eröffnete ein Museum für afroamerikanische Geschichte, das sich mit der Sklaverei und ihren Folgen auseinandersetzt. In Montgomery, Alabama, entstand ein Mahnmal für die Opfer von Lynchmorden.

Und mit der Georgetown University erklärte sich erstmals eine öffentliche Institution zu Reparationen bereit. Sie wird die Nachfahren der 272 Erwachsenen und Kinder entschädigen, deren Verkauf 1838 die Institution vor dem Bankrott gerettet hatte. Im April stimmen die Studenten ab, ob sie symbolische 27,20 US-Dollar pro Semester in den Ausgleichsfonds einbezahlen.

Entschädigungs-Kommission im Gespräch

Mit Nancy Pelosi hat nun erstmals eine Sprecherin des Repräsentantenhauses signalisiert, die Frage der Reparationen in einer Kommission erörtern zu lassen. Der afroamerikanische Abgeordnete John Conyers hatte in seiner Amtszeit bis 2017 fast 30 Jahre lang erfolglos einen solchen Gesetzesentwurf eingebracht.

Carlton Waterhouse begrüßt diese Fortschritte - aber er sieht noch einen langen Weg: "Ein Kollege von mir hat es am besten zusammengefasst, indem er sagte: 'Sind Reparationen nicht etwas, das nach dem Kriegsende gezahlt wird? Ich kann nicht sagen, dass der Krieg beendet wäre. Der Kampf dafür, Schwarze als Menschen anzuerkennen, ist noch nicht vorbei."