Jeden Sonntag beschäftigt sich Heribert Prantl, Kolumnist und Autor der SZ, mit einem Thema, das in der kommenden Woche - und manchmal auch darüber hinaus - relevant ist. Hier können Sie "Prantls Blick" auch als wöchentlichen Newsletter bestellen - exklusiv mit seinen persönlichen Leseempfehlungen.

Am Donnerstag der kommenden Woche beginnt in Halle an der Saale der Bundeskongress des Deutschen Juristinnenbundes, der drei Tage dauert. Das ist nun eigentlich kein zwingender Anlass für einen Newsletter, sondern eher einer zum Feiern, weil viel erreicht worden ist: Vor fünfzig Jahren war der Frauenanteil bei den Juristen noch marginal, Jurastudentinnen waren fast etwas Exotisches. Heute macht der Frauenanteil bei den Studierenden der Rechtswissenschaft 56 Prozent aus, 35 Prozent der Rechtsanwälte sind Frauen, bei den Staatsanwälten sind es 46, bei den Richtern 45 Prozent. Mission erfüllt? Gleichberechtigung in trockenen Tüchern?

Noch nicht so ganz. Es gibt noch zu tun. Bei der Höhe des Einkommens in der Privatwirtschaft, bei der Teilzeit, bei der Rückkehr in die Erwerbsarbeit nach längerer Unterbrechung, beim beruflichen Aufstieg. Aber auch in der Steuerpolitik: Das sogenannte Ehegattensplitting ist frauen- und gleichberechtigungsfeindlich; es ist ein Relikt aus den Zeiten, in denen die Hausfrauenehe als Ideal angesehen wurde. Dazu später mehr.

Gleichberechtigung kommt, so hat das Willy Brandt einmal gesagt, "voran wie eine Schnecke auf Glatteis". Der Vergleich ist fünf Jahrzehnte alt. Er ist mittlerweile historisch, es handelt sich um einen Satz, der nicht mehr für die Gegenwart, aber für eine unendlich lange und bittere Emanzipationsgeschichte steht. Da muss man gar nicht zurückgehen bis zum Jahr 1789, zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Als Olympe de Gouges dagegen protestierte, dass die Proklamation von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nur für die Männer galt, als sie öffentlich forderte, dass die Frau dem Mann "gleich in allen Rechten" sein muss, wurde sie geköpft.

Man muss auch nicht zurückgehen bis ins Jahr 1849, als die Schriftstellerin Louise Otto-Peters in der von ihr gegründeten politischen Frauen-Zeitung über die Verfassungsverhandlungen in der Paulskirche schrieb: "Ja, es ist auch viel und schön von den unveräußerlichen Menschenrechten geschrieben worden, aber bei alledem ist nur von Männerrechten die Rede gewesen - an die Rechte der Frau hat man nicht gedacht." Frauen durften damals in der Paulskirche nur auf den Zuschauerrängen des Balkons in gesonderten Abschnitten Platz nehmen und dort den Debatten der Männer schweigend lauschen - obwohl sie im Vormärz für die Freiheits- und Gleichheitsrechte mit auf die Barrikaden gegangen waren.

"Träger familiärer Autorität ist der Mann"

Noch 1953 erhoben wichtige Rechtsgelehrte ihre Stimme gegen das Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes und gegen die Abschaffung des Patriarchats. Der Rechtsprofessor Friedrich Wilhelm Bosch, Gründer der FamRZ, der Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, ein einflussreicher, wichtiger und angesehener Familienrechtler der Nachkriegszeit, Doyen seines Fachgebiets, Dekan der juristischen Fakultät in Bonn und in Bochum, erklärte: "Träger familiärer Autorität ist der Mann und Vater, natürlicher Wirkungskreis der Frau ist der häusliche Bereich. Diese Ordnung ist ursprünglich und länger gültig als die Autorität des Staates, der sich dieser Ordnung bei seiner Gesetzgebung beugen muss". So war auch der Inhalt der juristischen Lehrbücher von damals: Der Mann als Bestimmer mit Herrschaftsbefugnis und Entscheidungsrecht, die Frau leistet Folge.

Und das Ganze galt als Teil der ewigen Schöpfungsordnung, die auch schon Philosophen, Hegel zum Beispiel, oder Naturwissenschaftler wie Max Planck beschworen hatten. Planck, der Begründer der Quantenphysik, warnte: "Die Natur selbst hat der Frau ihren Beruf als Hausfrau und Mutter vorgeschrieben. Naturgesetze aber können unter keinen Umständen ohne schwere Schädigungen, die sich besonders am nachwachsenden Geschlecht zeigen würden, ignoriert werden." Friedrich Wilhelm Bosch, der juristische Patriarch, steht heute noch ehrend auf dem Titelblatt der FamRZ - die das große und kluge, alle zwei Wochen erscheinende Fachblatt ist auf dem Gebiet des Ehe-, Familien- und Kindschaftsrechts. Bosch ist im Jahr 2000 88-jährig gestorben.

Die angeblich ewige Ordnung

Glücklicherweise hat sich das Bundesverfassungsgericht den angeblichen Naturgesetzen und der angeblich ewigen Ordnung, wie sie von Bosch und Co. verfochten wurde, nicht gebeugt und stattdessen das Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes Urteil für Urteil durchgesetzt: Vor sechzig Jahren, 1959, verkündete das höchste Gericht die Verfassungswidrigkeit des väterlichen "Stichentscheids", der bis dahin dem Vater das Letztentscheidungsrecht in der Kindererziehung gegeben hatte. Weil Gebhard Müller, der Präsident des Ersten Senats, krank im Bett lag, verkündete die Verfassungsrichterin Erna Scheffler das Urteil.

Klein-Erna, Miss Marple und die Gleichberechtigung

Scheffler, eine großmütterliche und resolute Frau, wurde "Klein-Erna" genannt, weil sie nur 1,58 Meter groß war. Sie war die erste und ganz lange Zeit die einzige Richterin am Bundesverfassungsgericht. Das Urteil gegen das Patriarchat war ihr Urteil, die "Krönung meines Werkes", sagt sie; ein Leben lang hat sie darauf hingewirkt, jahrelang war sie bei den Kollegen vom Verfassungsgericht Antreiberin gewesen - mit bewundernswert-unerbittlicher Brillanz im Argumentieren. Klein-Erna lächelte, als sie das Urteil der Öffentlichkeit vorstellte. Sie wusste da im Geiste hinter sich: Maria Otto, die 1922 in Deutschland als erste Rechtsanwältin zugelassen worden war. Maria Munk, die 1924 zur ersten Richterin Deutschlands ernannt worden war. Elisabeth Selbert, die 1949 im Parlamentarischen Rat den Gleichberechtigungssatz im Grundgesetz durchgesetzt hatte. Und Erna Scheffler hoffte, dass ihr andere Frauen folgen würden.

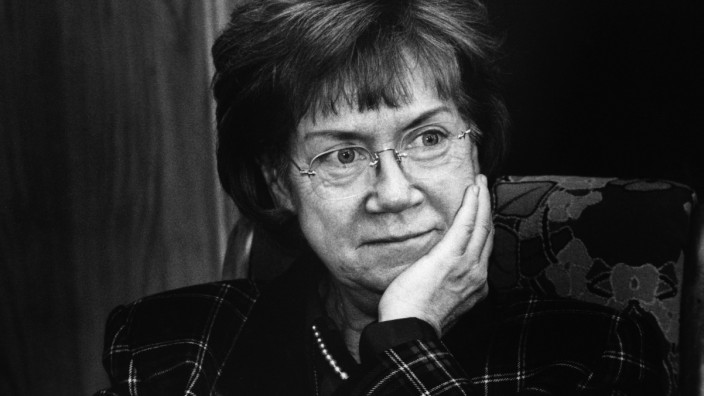

Und es war ein Glück, dass es so war: Vor ziemlich genau 25 Jahren, im September 1994, wurde Jutta Limbach zur ersten (und bisher einzigen) Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts gewählt. Auch Limbach war eine Frau von kleiner Gestalt, aber großer Ausstrahlung; Jutta Courage nannten sie manche, andere "Miss Marple", nach der scharfsinnigen Detektivin in den Romanen von Agatha Christie. Ein Jahrzehnt vor dem Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel bereitete Jutta Limbach den Weg für Frauen in höchste Staatsämter; sie besaß ein gelassenes Selbstbewusstsein und ein unerschütterliches Vertrauen in die Grundrechte.

Warum das Ehegattensplitting die Gleichberechtigung stört

Erna Scheffler und Jutta Limbach würden wohl heute versuchen, das Ehegattensplitting zu stornieren - die Besteuerung also, die zunächst einmal das Einkommen der Ehegatten zusammenzählt, diese Summe dann zweiteilt und dann jeden dieser Teile der Besteuerung unterzieht. Zwar hat diese Art der Besteuerung das Bundesverfassungsgericht 1981 noch für verfassungsgemäß erklärt mit der Begründung, eine solche Regelung orientiere sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Ehepaaren.

Allerdings war damals die Einverdiener-Ehe noch sehr verbreitet, so dass die steuerliche Begünstigung durch das Ehegattensplitting dem großen Teil der Ehepaare zugutekam. Heute dagegen hat die strikte eheliche Aufteilung von Haus-und Erwerbsarbeit auf jeweils Frau und Mann deutlich abgenommen. Trotzdem wird sie weiter steuerlich stark gefördert. Das Ehegattensplitting bringt die größten Vorteile, wenn einer der Ehepartner, meistens die Frau, auf eine Berufstätigkeit ganz verzichtet. Und auch solange die Frau weniger verdient als ihr Mann, bringt das Ehegattensplitting einen Vorteil - der allerdings mit steigendem Einkommen schrumpft und dann wegfällt, wenn die Verdienste der Ehepartner sich gleichen.

Besser: Ein Familiensplitting

Die frühere Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt konstatiert, dass sich das Ehegattensplitting als Benachteiligung von allen Paaren darstellt, die als Gleichberechtigte ihrem Beruf nachgehen. Es sei daher an der Zeit, entweder das Ehegattensplitting abzuschaffen und an dessen Stelle eine Einzelbesteuerung der Ehegatten zu setzen - oder aber ein Familiensplitting einzuführen, das sich an der Zahl der Kinder ausrichtet. Die Mission Gleichberechtigung ist also noch nicht in trockenen Tüchern, der Juristinnenbund braucht sich nicht aufzulösen. Er hat noch zu tun.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir fälschlicherweise berichtet, dass der Bundeskongress des Deutschen Juristinnenbundes in Halle-Wittenberg stattfinden wird. Richtig ist, dass er in Räumlichkeiten der Universität Halle-Wittenberg stattfindet, jedoch ausschließlich am Standort in Halle (Saale).