Die Präsidentschaft von Donald Trump ist der größte bisher dagewesene Stresstest für die amerikanische Demokratie und für die liberale Weltordnung. Sie erweist sich aber auch gerade als eine harte Reifeprüfung für Europa. Es ist allerdings nicht so ganz klar, ob diese Einsicht dort und insbesondere in Berlin angekommen ist. Um einen Diplomaten in Washington zu zitieren: "Manchmal fragen wir uns schon: Haben die zu Hause den Schuss gehört?"

Diese Woche nun wird Europas Antwort auf das Problem Trump weltöffentlich zu besichtigen sein, und zwar im direkten Vergleich: mit dem mehrtägigen Staatsbesuch des französischen Präsidenten in Washington, am Freitag gefolgt von einer knapp vierundzwanzigstündigen Arbeitsvisite der deutschen Kanzlerin.

Es ist auch höchste Zeit. Für Europa steht Großes auf dem Spiel. In den USA haben die Handelsprotektionisten und die Iran-Falken die Oberhand. Anfang Mai könnten US-Strafzölle gegen die EU in Kraft treten, knapp zwei Wochen später droht die Kündigung des Iran-Abkommens. Für beide Besucher ist die Reise auch aus einem anderen Grund heikel: Zu viel Kotau vor Trump ruft Kritiker und Gegner zu Hause auf den Plan. Damit hören die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Reisenden aber auch schon auf.

Emmanuel Macron hat es von allen europäischen Staats- und Regierungschefs bisher am besten verstanden, auf das Phänomen Trump zu reagieren. Paris hat sich an den Vergeltungsschlägen gegen den syrischen Machthaber Assad beteiligt. Frankreich investiert 1,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigungsausgaben und will bis 2024 auf zwei Prozent kommen; so, wie es die europäischen Staaten in der Nato 2014 versprochen haben.

Der Amerikaner und der Franzose sehen sich (und einander) als Männer der Tat, deren Erfolg nicht zuletzt in ihrem entschlossenen Hinwegfegen alter Regeln und Strukturen besteht. Trotzdem schafft es Macron, sich auch immer wieder klar zu distanzieren: ob beim Thema Iran ("Die USA haben keinen Plan B") oder dem Klimapakt ("Wir haben keinen Planeten B"). Die französische Diplomatie in Washington trägt ein leicht süffisantes Lächeln.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis dagegen ist an einem in der Nachkriegszeit beispiellosen historischen Tiefpunkt angelangt. Berlin findet sich auf ganz spezielle Weise im Fadenkreuz der Regierung Trump wieder. Die Ethnonationalisten verübeln deutsche Großzügigkeit gegenüber Flüchtlingen; die Protektionisten hassen die deutschen Handelsbilanzüberschüsse; die Bellizisten ärgert, dass Berlin sich nicht an den Luftschlägen gegen Syrien beteiligt hat; und die Russlandskeptiker haben das Gasröhrengeschäft Nordstream 2 im Visier. Selbst das vergleichsweise europafreundliche Pentagon ist enttäuscht von einer maroden Bundeswehr und Berliner Verteidigungsausgaben, die nicht einmal die 1,2 Prozent des BIP erreichen.

Bei den jüngsten Personalwechseln in der US-Regierung hat Deutschland wichtige Ansprechpartner verloren, wie den Nationalen Sicherheitsberater H. R. McMaster. Sein Nachfolger John Bolton hat der Kanzlerin während der Flüchtlingskrise vorgeworfen, sie setze Deutschland und andere Staaten dem Risiko des Terrorismus aus. In seiner Autobiografie aus dem Jahr 2007 berichtet er genüsslich von seinen Fehden als UN-Botschafter mit deutschen Kollegen. Bis vor Kurzem war er Kuratoriumsvorsitzender des rechten Gatestone Institute, das jahrelang Falschmeldungen über Deutschland veröffentlichte. Der Präsident selbst und die Kanzlerin telefonieren zwar regelmäßig miteinander. Aber als Charaktere könnten sie einander fremder nicht sein. Für die Bundeskanzlerin, noch vor Monaten von US-Medien als Anführerin der freien Welt gefeiert, dürfte dieser zweite Besuch bei Trump trotz seiner Kürze ungemütlich werden.

Die Vorwürfe aus Washington haben einen wahren Kern

Also Augen zu und durch, die Kritik abperlen lassen? So einfach ist es nicht. Denn so irrational manche Vorwürfe sind, die dieser Tage aus Washington kommen - sie haben einen harten, wahren Kern.

Ach, 2014. Damals versprachen der Bundespräsident, der Außenminister und die Verteidigungsministerin in München unisono, Deutschland werde künftig, seiner gewachsenen Macht entsprechend, in der Welt mehr Verantwortung übernehmen. Heute wirkt deutsche Außenpolitik überfordert von den Spannungen im eigenen Land, in Europa, und um Europa herum. Berliner Versuche, die eigene Rat- und Ideenlosigkeit zu bemänteln, wirken selbst auf unsere Freunde, die es auch in Washington noch gibt, verlegen bis verlogen.

Vollends unverständlich wirkt das angesichts eines Haushaltsüberschusses von sagenhaften 36,6 Milliarden: Spielraum für längst überfällige Investitionen in Brücken, Straßen, Kreiskrankenhäuser und Glasfaserkabel. Das hülfe nicht nur, den Außenhandelsüberhang abzubauen; es könnte auch der AfD bei Protestwählern in strukturschwachen Regionen das Wasser abgraben. Für die Sanierung der Bundeswehr bliebe dann immer noch viel übrig.

Constanze Stelzenmüller, 55, ist Robert Bosch Senior Fellow an der Brookings Institution in Washington, D. C.

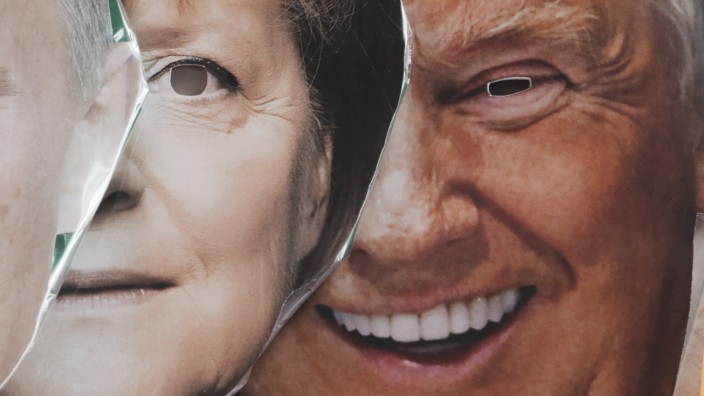

(Foto: Marc Darchinger)Vor allem: Wann macht Deutschland eine Außenpolitik, die nicht bloß auf Ereignisse und Forderungen reagiert? Die anerkennt, dass trotz oder vielleicht gerade wegen des Siegeszuges der Globalisierung weltweit das Konfliktrisiko gestiegen ist - selbst unter Verbündeten? Die begreift, dass das offene Europa auch Feinde hat?

Tribalismus und Abschottung gegen alles Fremde haben überall Konjunktur. Europa lebt wie keine andere Weltgegend von der globalen Beweglichkeit von Menschen, Gütern und Daten. Wenn Amerika sich zurückzieht, haben wir Deutschen erst recht ein existenzielles Interesse, diese Grundlage unseres Wohlstands und unserer Sicherheit zu schützen. Wir müssen folglich auch in Europa investieren, und darüber hinaus. Es könnte unsere Beziehung zu Amerika, die unverzichtbar bleibt, neu begründen: endlich auf Augenhöhe.

Ja, das alles steht nicht im Koalitionsvertrag, mein politisches Kapital ist dieser Tage überschaubar, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, mein Land befindet sich in einer großen Umbruchphase, und man könnte manchmal sogar meinen, meine Minister sind nicht stets einer Meinung mit mir: So könnte die Kanzlerin an diesem Freitag in Washington ihre Rede beginnen, in ihrem spöttischen uckermärkischen Glockenton. Aber dann könnte sie fortfahren: So wie Emmanuels Vorgänger, der General de Gaulle, einmal schrieb, er habe "une certaine idée de la France", habe auch ich ein Idealbild von meinem Deutschland: offen, verantwortungsbewusst, ein guter Nachbar, und der Welt zugewandt. Und unsere Versprechen halten wir. Das ist jetzt das Ziel, und mein Vermächtnis.