Für das arme Äthiopien ist es das größte Bauprojekt seiner Geschichte. 1,5 Milliarden Euro soll die 240 Meter hohe Mauer kosten, die das Wasser des Omo-Flusses bald in einem 211 Quadratkilometer großen See aufstauen könnte. Die Regierung verspricht sich einen gewaltigen Entwicklungsschub, wenn Gilgel Gibe III, Afrikas höchster Staudamm, erst einmal Energie produziert. Politiker und Lobbyisten sind sich einig: Das Projekt ist die Chance für das Land am Horn von Afrika. Nachteile? Fehlanzeige - sagen Politiker und Wissenschaftler in der Hauptstadt Addis Abeba. Allenfalls ein paar "Problemchen" sieht der Chef der äthiopischen Umweltbehörde. Wasserkraft, so heißt es meist, sei schließlich eine klimafreundliche Energiequelle - und mit dem Stausee bekäme das Land noch ein Reservoir von zwölf Milliarden Kubikmeter Trinkwasser geschenkt.

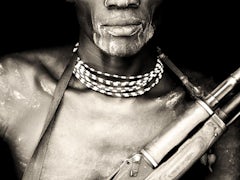

Noch bringt der Omo-Fluss den äthiopischen Stämmen genügend Wasser. Doch ein gigantisches Staudamm-Projekt bedroht ihre Lebensgrundlage. Hunger, Durst und blutige Konflikte stehen bevor, wenn der Fluss versiegt.

Doch der gigantische Bau gehört neben den Belo-Monte-Dämmen in Brasilien und den Narmada-Dämmen in Indien zu den weltweit umstrittensten Wasserkraft-Projekten. "Bei Planung und Bau der Gibe-Dämme werden die Rechte Hunderttausender Menschen missachtet - das ist alles andere als ein kleines Problemchen", sagt Lindsay Duffield von der Menschenrechtsorganisation Survival International. Entgegen äthiopischer Gesetze seien die indigenen Völker im Südwesten des Landes nicht einmal über die Baupläne informiert worden. Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Baupläne gab es keine. Mehr noch: "Kritische Stimmen bekämpft die Regierung mit harter Hand", sagt Duffield.

Internationale Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen laufen Sturm gegen das Milliarden-Projekt am Omo-Fluss. Sie sehen das Leben einer halben Million Menschen in Gefahr - und ein fragiles Ökosystem bedroht. Wird der natürliche Lauf des Omo unterbrochen, "verursacht das Hunger und schürt Konflikte unter den Stämmen, die seit Jahrtausenden vom Fluss leben", prophezeit Peter Bosshard, Direktor der Umweltschutzorganisation International Rivers. Die Stauanlagen Gibe I und II setzten das Ökosystem bereits "unter starken Druck".

Zwar hat Äthiopien die Arbeitsmöglichkeiten von Nichtregierungsorganisationen im Land per Gesetz stark eingeengt, aber längst wird der Widerstand international organisiert. So hat sich ein breites Bündnis aus mehr als 300 Gruppen gegen das Projekt formiert, das eine italienische Firma ohne vorherige Ausschreibung seit 2006 vorantreibt. In einer weltweiten Kampagne fordert das Bündnis einen sofortigen Stopp des Staudammbaus. Tausende Unterschriften überreichen sie an diesem Dienstag, dem Weltwassertag, an Äthiopiens Botschafter in Berlin, Brüssel, London, Paris und Washington.

Es ist nur eine von vielen Aktionen gegen das Projekt. "Unsere Argumente haben schon einige Investoren zum Umdenken gebracht", sagt Lindsay Duffield. Doch obwohl der Protest gegen Gilgel Gibe III nicht abreißt und auch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen die Staudämme kritisiert, hält die äthiopische Regierung eisern an ihren Plänen fest: In zwei Jahren sollen die Einnahmen durch den Energie-Export nach Kenia, Sudan und Dschibuti sprudeln.

Dabei warnen Beobachter, dass der Stromexport längst nicht sicher sei. Die nächsten Strommasten jenseits der äthiopischen Grenzen stehen mehr als 500 Kilometer entfernt. Ein Ausbau des Netzes sei derzeit nicht absehbar. Die Äthiopier planen dagegen schon den nächsten Exportschlager, indem sie große Teile des Flusstals an ausländische Unternehmen verpachten, die dort Pflanzen für Biokraftstoffe anbauen wollen.

Während die äthiopische Regierung verspricht, das untere Omo-Tal, eine der weltweit am wenigsten entwickelten Regionen, am neuen Reichtum zu beteiligen und Arbeitsplätze etwa im Straßenbau und Hotelgewerbe zu schaffen, sehen internationale Beobachter diese Ankündigungen skeptisch. "Für die Fischer, Bauern und Viehzüchter am Omo gibt es keine konkreten Entwicklungspläne", warnt Lindsay Duffield. "Der Strom wird nach Addis Abeba und vielleicht ins Ausland fließen, aber nicht in die Dörfer am Omo - die Stämme werden leer ausgehen und künftig zu Bettlern degradiert."

Der Damm würde das Ende der selbstbestimmten Lebensweise der indigenen Stämme bedeuten, ist sich Duffield sicher. "Bisher überschwemmt der Omo zwei Monate lang die Felder mit fruchtbarem Schlamm. In Zukunft soll es nur noch eine zehntägige Flut geben, um die Felder zu bewässern." Ohne die kostbaren Nährstoffe sei der Anbau von Mais und Hirse auf den salzigen Böden unmöglich.

"Echte Entwicklungshilfe sieht anders aus", sagt die Menschenrechtsaktivistin. "Äthiopien entscheidet einfach über die Köpfe seiner indigenen Stämme hinweg." Die Folgen dieser Politik, fürchtet Duffield, könnten katastrophal für die Betroffenen sein - "schlechtere Lebensbedingungen, Krankheiten und Gewalt".

Belege für das Scheitern ähnlicher Mega-Damm-Projekte gibt es reichlich, denn obwohl Wissenschaftler die ökologischen Gefahren meist viel höher einschätzen als den ökonomischen Nutzen, boomt der Bau von Groß-Staudämmen mit mehr als 15 Metern Höhe. Circa 50.000 gibt es heute auf der Welt, 1700 weitere sind geplant - vor allem in Afrika, Asien und Südamerika. Fast überall gibt es Konflikte.

Der Ärger über Gibe III hat sich auch bei den Menschen am Unterlauf des Omo in Kenia angestaut. Bisher speist der Fluss dort den berühmten Turkana, den weltweit größten See in einer Wüste, ein Weltnaturerbe der Unesco. Doch schon heute spüren die Menschen am See die Folgen der ersten beiden Staustufen. Dörfer, die einst direkt am Ufer standen, liegen heute kilometerweit davon entfernt, umgeben von Wüste, weil mit dem schwächerem Wasserzufluss der Pegel des Sees gesunken ist.

Mit Gibe III werde der Pegel um weitere zehn bis zwölf Meter sinken. "Dabei ist der See an seiner tiefsten Stelle kaum mehr als 30 Meter tief", sagt Lindsay Duffield. Schon heute belegen Studien den zunehmenden Salzgehalt im Wasser. International Rivers warnt: "Ohne ausreichend Frischwasser wird es im Turkana zu einem riesigen Fischsterben kommen - die Fischer werden ihre Familien nicht mehr ernähren können, lokale Märkte werden zusammenbrechen."

Hoffnung macht den Aktivisten, dass sich einige gewichtige Investoren inzwischen zurückgezogen haben von Gilgel Gibe III. Zuletzt hatten die Europäische Investitionsbank und die Afrikanische Entwicklungsbank ein Engagement abgelehnt. Zwar sind zwei Banken aus China eingestiegen - ihr Investment aber deckt die geschätzten Projektkosten von 1,5 Milliarden Euro nur zu einem Viertel. "Wir werden den Druck weiter hochhalten", gibt sich Lindsay Duffield kämpferisch. Statt auf Wasserkraft zu setzen, schlägt sie der äthiopischen Regierung vor, Windparks und Solaranlagen zu bauen: "Damit hätte wohl niemand auch nur das geringste Problem."