Wo ist sie nur? Wo, bitte schön, ist sie abgeblieben? Manchmal kann es schon ein Fluch sein, wenn man eine Briefkastenfirma besitzt - und nicht mehr weiß, wo sie sich denn befindet.

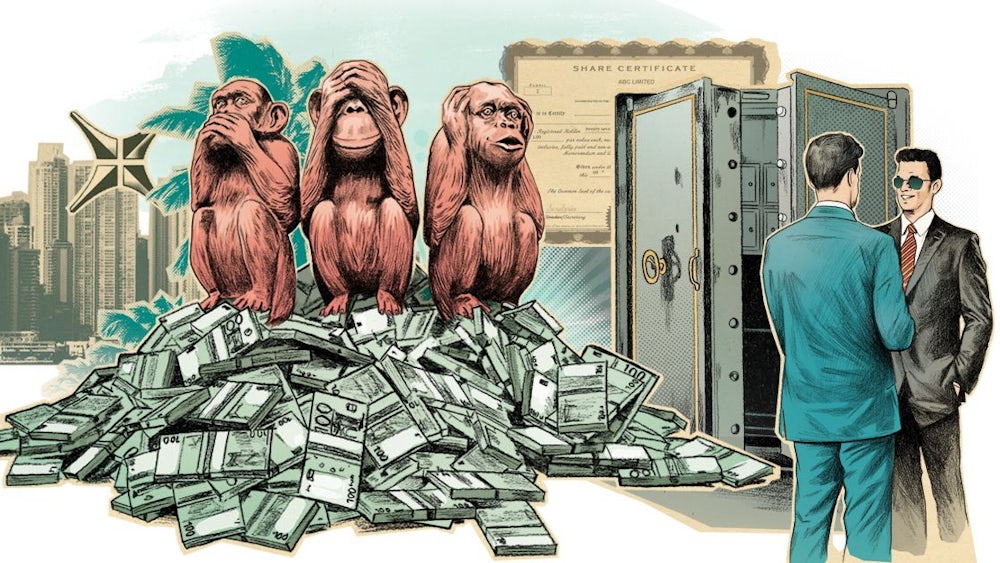

Dem deutschen Milliardär Joachim zu Baldernach ist dieses Missgeschick unterlaufen. Vor ein paar Jahren suchte er, ausweislich der Dokumente aus den Panama Papers, verzweifelt die Aktie seiner Briefkastenfirma, und zwar die echte Aktie, jene in Papierform. Es handelte sich dabei um eine ganz spezielle Aktie, wie man sie in der dunklen Offshore-Welt sehr gerne verwendet: einer der sogenannten bearer shares, zu Deutsch: Inhaberaktien. Wer diese Aktien in Händen hält, gedruckt, im Original, der ist der Eigentümer der Briefkastenfirma; und wer sie nicht hat, und sei es, dass er sie verloren hat, der ist eben nicht der Eigentümer. Denn in keinem anderen Dokument ist offiziell festgehalten, wem die Firma gehört. Die perfekte Verschleierung also.

Man kann sich die Verzweiflung gut vorstellen, mit der Joachim zu Baldernach damals seine Inhaberaktie gesucht hat. Wo er auch nachschaute, welche Schublade, welche Akte, welchen Schrank er aufmachte: Nirgends war seine bearer share zu finden. Verdammter Mist!

"Der Steuerspartrieb der Deutschen ist noch größer als ihr Fortpflanzungstrieb", hat der CSU-Politiker Erwin Huber mal gesagt

Eine Posse, fürwahr. Eine Posse, wie sie nur in der Welt der Briefkastenfirmen möglich ist, in der alles, wirklich alles darauf ausgelegt ist, die Dinge zu verschleiern: die Spur des Geldes; die Namen der Menschen, die Geld verstecken; das Vermögen, das sie in einer Offshore-Firma gebunkert haben.

Und die Deutschen bunkern, wie die Panama Papers zeigen, verdammt viel Geld in Briefkastenfirmen. Bundesverdienstkreuzträger, Bordellkönige, Spitzenmanager, ein ganzes Bataillon von Adligen, Immobilienverkäufer - sie alle nutzen Briefkastenfirmen, die von der Kanzlei Mossack Fonseca (Mossfon) aus Panama gegründet wurden.

Auch einige Aufsichtsräte großer und sehr großer deutscher Firmen nutzten Offshore-Firmen, um sich Villen auf den Balearen oder anderswo zu kaufen. Eine Variante, die meist vor allem der Steuerersparnis dient, die aber auch genutzt werden kann, um Schwarzgeld einer Verwendung zuzuführen.

Außerdem stößt man auf den umstrittenen Investor und Spekulanten Florian Homm, auf den verurteilten Millionen-Betrüger Helmut Kiener und etliche weitere zwielichtige Geschäftsmänner. Auch eine Firma, über die Formel-1-Boss Bernie Ecclestone Bestechungsgeld für Bayern-LB-Banker Gerhard Gribkowsky geschleust hat, findet sich in den Datensätzen. Bei Mossack Fonseca wurde nämlich eine Firma namens Valper Holdings verwaltet, durch die Millionen flossen, die später an Gribkowsky gingen. Weitere Briefkastenfirmen haben mit einer Pharma-Affäre zu tun oder mit einem Skandal um Bestechung bei U-Boot-Käufen.

Alles in allem - das lässt sich aus internen Listen von Mossack Fonseca abschätzen - dürfte eine deutlich vierstellige Zahl Deutsche die Dienste der Kanzlei aus Panama in Anspruch genommen haben. So lassen sich aus den Dokumenten allein einige Hundert deutsche Adressen herausfiltern, obwohl nur die wenigsten Kunden, die eine Offshore-Firma kaufen, überhaupt Adressen angeben. In den Panama Papers finden sich zudem rund 200 Kopien von gültigen deutschen Ausweisdokumenten, obwohl allem Anschein nach nur eine Minderheit aller Kunden von Mossack Fonseca jemals Ausweiskopien hinterlegen musste.

Als Helfer bereit standen dabei fast alle großen und mittelgroßen deutschen Banken: Es gibt kaum ein namhaftes Kreditinstitut, das nicht in den Panama Papers auftaucht. Denn in der überwiegenden Zahl der Fälle traten deutsche Interessenten nicht direkt an Mossack Fonseca heran, sondern über Vermittler. Die Kanzlei hat in ihren Unterlagen mehr als 300 Vermittler mit deutscher Adresse verzeichnet.

Dies hat auch damit zu tun, dass der deutsche Einfluss bei Mossack Fonseca bedeutend ist - was sich dadurch erklärt, dass ihr Gründer Jürgen Mossack selbst Deutscher ist. Seine Firma hat etliche Büros mit deutschsprachigen Mitarbeitern, vor allem in der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Aber auch die Private-Banking-Abteilung von Mossfon ist in deutscher Hand: Zwei ehemalige Banker der Dresdner Bank Lateinamerika wechselten Mitte des vergangenen Jahrzehnts zu Mossfon, um die Sparte als "Managing Partner" mit aufzubauen. Aus den Daten geht hervor, dass die beiden etliche Privatkunden zu Mossfon mitnahmen. Diese Kunden hatten dann in der Regel direkt mit den Mossfon-Beratern zu tun.

Ein interaktiver Überblick über die Offshore-Welt der Mächtigen.

Ein Gutteil der Deutschen kam zudem über Schweizer und Luxemburger Filialen von deutschen Banken zu Mossack Fonseca. Auch die Namen fast aller Landesbanken finden sich in den Dokumenten, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden - mithin staatliche Institute, die eigentlich den Auftrag haben, dem jeweiligen Bundesland zu dienen und die alljährlich einen Teil ihrer Gewinne an die jeweilige Landesregierung ausschütten; zugleich haben diese öffentlich-rechtlichen Banken in der Vergangenheit das Steueraufkommen des deutschen Fiskus untergraben, indem sie das Geld deutscher Steuerzahler in Offshore-Firmen lenkten, deren Ziel vor allem eines ist: dem Finanzamt eben kein Geld zu zahlen. In den Aufsichtsgremien dieser Landesbanken sitzen oder saßen oft auch die Finanzminister aus den jeweiligen Bundesländern, die eigentlich die obersten Steuereintreiber sein sollten.

Die deutsche Politik muss sich also nicht wundern, wenn auch viele Bundesbürger ihr Geld ins Ausland schaffen. Oder es in Briefkastenfirmen packen. "Der Steuerspartrieb der Deutschen ist noch größer als ihr Fortpflanzungstrieb", hat der gelernte Finanzbeamte und spätere CSU-Vorsitzende Erwin Huber Ende der 90er-Jahre mal gesagt. Und so verpflanzten Zehntausende ihr Vermögen nach Luxemburg oder nach Liechtenstein, in die Schweiz oder auf die britischen Kanalinseln Jersey und Guernsey. Unter den Getriebenen: Handwerker und Mittelständler, Firmenerben und Privatiers; und wer noch versiertere Berater hatte (und sich dieses leisten konnte), der wählte eine noch gewagtere Konstruktion: ein Konto in der Karibik, eine Briefkastenfirma in Panama, auf den Seychellen oder den Britischen Jungferninseln.

Eine Konstruktion, wie sie auch Baldernach wählte, der schusselige Milliardenerbe, der eigentlich anders heißt. Als ihm klar ist, dass seine Inhaberaktie unauffindbar ist, schickt er einigermaßen zerknirscht ein Fax auf die Bahamas, an das Büro seines Dienstleisters Mossack Fonseca. Er fragt, wie er an eine neue Aktie kommen könne. Denn nur wenn er nachweisen kann, dass ihm die Firma tatsächlich gehört, hat er Zugriff auf die beiden Konten, die auf deren Namen eingerichtet waren: eines in der Schweiz, eines in Luxemburg.

Das Dumme ist nur: Die Menschen auf den Bahamas können nicht wissen, ob Baldernach die Briefkastenfirma noch gehört. Hat er sie verkauft? Hat er die Anteile an dem Unternehmen verliehen oder verpfändet? Man muss dafür nur die Aktie auf den Tisch legen, Geld rüberschrieben, fertig.

Baldernach erwarb die Offshore-Firma, ausweislich der Panama Papers, bereits in den frühen 90er-Jahren. Der Vermittler zwischen ihm und Mossack Fonseca war eine Genfer Beratungsgesellschaft, die damit wirbt, internationale Strukturen zur Steuerminimierung aufzusetzen. Die geleakten Dokumente deuten darauf hin, dass Baldernach mit der Briefkastenfirma vor vielen Jahren auch Immobiliengeschäfte in Südamerika tätigte.

Seiner Offshorefirma gehörte zudem eine weitere Firma, die wiederum eine Yacht besaß. Ins Bild passt da die letzte Aktivität der Firma auf den Bahamas, die sich aus den Panama Papers rekonstruieren lässt: der Verkauf einer weiteren Luxusyacht. Die Scheindirektoren unterzeichneten brav den fälligen Vertrag. Joachim zu Baldernach hatte nämlich beschlossen, sich eine noch größere Yacht zuzulegen, eine ganz speziell auf seine Wünsche zugeschnittene Megayacht. Diese Yacht gehörte offenkundig einer Firma in einer weiteren Steueroase.

Menschen wie Joachim zu Baldernach gibt es viele in Deutschland. Man hätte den Fall der verlorenen Aktie ebenso gut anhand einer bekannten deutschen Millionärsgattin und Society-Lady erzählen können. Manche, die ihr Geld in Briefkastenfirmen verstecken, sind sehr reich; einige nur reich. Manche verwalten über die Firmen ihr Vermögen, ihre Konten, ihre Fonds; in den Panama Papers lässt sich zudem nachvollziehen, wie Deutsche über Offshore-Firmen Dutzende Häuser und Grundstücke erwarben. Einer versuchte sogar, ein ganzes Schloss über eine Mossfon-Briefkastenfirma zu kaufen; der Kauf kam allerdings nicht zustande.

Exklusiv

Im Fokus der Panama Papers: die Kanzlei Mossack Fonseca. Ein Besuch im tropischen Paradies der verschwiegenen Offshore-Welt.

Ein Firmenchef erklärte, er werde "gnadenlos die Hosen runterlassen" und bat zum Termin mit seinem Steuerberater

Bei den meisten Deutschen in den Panama Papers lässt sich allerdings nicht klären, ob sie wirklich das Finanzamt betrogen haben oder ob sie die Einkünfte deklariert haben; die Steuerbehörden geben dazu keine Auskunft. Die meisten sind zudem nicht prominent; es finden sich dort - abgesehen vom ehemaligen CDU-Bundesschatzmeister Helmut Linssen, dessen Offshore-Firma schon vor zwei Jahren durch eine Recherche des Magazins Stern aufflog, woraufhin er zurücktrat - keine hochrangigen Politiker, keine Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und keine solchen, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Daher kann man sie nicht mit Namen nennen.

Manche, welche die Süddeutsche Zeitung mit den Dokumenten konfrontierte, legten wiederum eigene Dokumente vor, die zeigen: alles legal. Ein Aufsichtsrat schickte Teile seiner Steuererklärung, aus denen hervorging, dass seine Offshore-Firma von Anfang an gemeldet war. Ein Firmenchef erklärte schon am Telefon, er werde "gnadenlos die Hosen runterlassen" und bat zum Gesprächstermin mit seinem Steuerberater.

Der Milliardär Joachim zu Baldernach dagegen wollte nicht reden, er ließ Anfragen der Süddeutschen Zeitung unbeantwortet. Aber aus den Panama Papers lässt sich nachvollziehen, wie die Geschichte mit der verlorenen Aktie ausging. Am Ende blieb ihm nur eines: Baldernach unterzeichnete einen "letter of indemnity", eine Art Freibrief für Mossack Fonseca. In diesem Brief versichert er, die Aktie nicht übertragen, verliehen oder anderweitig eingesetzt zu haben - und befreit die Kanzlei aus Panama von jeglichem Haftungsrisiko.

Er bekommt eine neue Aktie. Und hält damit seine Firma wieder in Händen.