Am Morgen des 24. Juni blickten viele Briten ungläubig auf die Bildschirme ihrer Fernseher, PCs und Smartphones - und verfluchten dabei die Gelassenheit, mit der sie es sich am Vorabend auf dem Sofa gemütlich gemacht hatten, anstatt den nasskalten Weg zur Wahlkabine anzutreten. Eine knappe Mehrheit von nur drei Prozentpunkten hatte den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union besiegelt. Drei Prozentpunkte, die über die Zukunft eines ganzen Landes entscheiden? Wären nur mehr Menschen zur Wahl gegangen, dann hätte die Katastrophe vielleicht noch abgewendet werden können, so sahen es viele im Remain-Lager.

Doch entsprechen drei Prozentpunkte in Großbritannien mehr als 1,2 Millionen Stimmen - für den Einzelnen gibt es eigentlich keinen Grund, die Nichtwahl zu bereuen. Man kann das nämlich auch einfach so sehen: Wenn 1,2 Millionen Stimmen fehlten, dann kam es auf eine auch nicht mehr an. Einige Politologen gehen noch einen Schritt weiter: Solange man mit seiner Stimme eine Wahl nicht entscheiden kann, lohne sich der Gang zur Wahlurne grundsätzlich nicht. Der Akt des Wählens sei demnach irrational - so sprechen sie vom Wahlparadoxon, da ja dennoch gewählt wird.

Wählen als irrationaler Akt?

Es ist zwar richtig, dass die fehlenden Stimmen oft den entscheidenden Unterschied machen. Aber den Entschluss zu wählen trifft man nicht im Kollektiv: Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob es den Aufwand wert ist - und theoretisch angesichts Millionen Stimmberechtigter resignieren. Aber dazu später mehr.

Das Ungeheure an der Feststellung, Wählen sei irrational, ist die Tatsache, dass sich damit theoretisch gegen die Demokratie argumentieren ließe. Denn: Die Wahlbeteiligung müsste demnach bei null Prozent liegen und die Demokratie scheitern. In den 72 Prozent Wahlbeteiligung beim Brexit zeigt sich der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, den die Wissenschaftler für paradox halten.

Aber was heißt überhaupt rational? Forscher, die behaupten, Wählen sei paradox, gehen vom Menschenbild des Homo oeconomicus aus - des wirtschaftlichen Menschen: Eine Handlung ist immer dann rational, wenn nach der Abwägung aller Handlungsalternativen die gewinnbringendste ausgewählt wird. Kosten-Nutzen-Abwägungen wären demnach Antrieb allen menschlichen Handelns.

Die Vorteile des Zuhausebleibens überwiegen

Für den Wähler bedeutet das: Er versucht mit der Abgabe seiner Stimme, persönliche Interessen durchzusetzen. Er will eine Politik voranbringen, die ihn entweder persönlich begünstigt oder die er aus ideellen Gründen für gut hält. Der Aufwand, seine Stimme abzugeben, ist prinzipiell aber immer größer als der Nutzen: Der geht gegen null. Einfluss auf die Politik hat der Wähler nämlich nur dann, wenn seine Stimme eine 50:50-Situation bei einer Präsidentschaftswahl beziehungsweise einem Referendum entscheidet oder dazu führt, dass eine Partei bei einer Parlamentswahl einen zusätzlichen Sitz bekommt.

Die Handlungsalternative, zu Hause zu bleiben, um es sich vor dem Fernseher bequem zu machen, ist dagegen mit keinen Kosten verbunden, erzeugt aber einen klar sichtbaren Nutzen - der Wahlgang lohnt sich also nicht mehr. Kritiker des Homo oeconomicus sehen in diesem Widerspruch den Beleg, dass sich menschliches Handeln doch nicht so einfach abbilden lässt.

Die Gegenseite kontert: Dann müsse es eben eine Einflussgröße geben, die in der ursprünglichen Rechnung übersehen wurde. Neben dem bloßen Versuch, seine Interessen durchzusetzen, existiert demnach so etwas wie ein staatsbürgerliches Pflichtgefühl - dessen Befriedigung auf der Nutzenseite verrechnet werden kann. Das heißt: man geht wählen, weil man das als guter Demokrat eben so macht.

Hier stehe der Forscher vor der nächsten Herausforderung, erklärt Oliver Pamp, Dozent am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft in München: Wie lässt sich dieses Pflichtbewusstsein messen? Ein möglicher Zugang wären Umfragen zur Demokratieeinstellung.

Das Leid der Massendemokratien

Das kann man für reichlich konstruiert halten und es fällt leicht, die Annahme des Homo oeconomicus grundsätzlich abzulehnen: Sind in den meisten Fällen unreflektierte Bauchentscheidungen doch viel realistischer. Ein spontaner Impuls - zum Beispiel ein Plausch mit dem Nachbarn über Politik - kann den Bürger zum Urnengang bewegen, bei der Wahlentscheidung spielt oft die Sympathie für den Kandidaten eine größere Rolle als politische Inhalte. Somit wäre die Paradoxie des Wählens nur deshalb eine Paradoxie, weil sie aus einem vollkommen unrealistischen Gedankenspiel resultiert. Die Wirklichkeit zeigt dagegen, dass es Demokratien auf der ganzen Welt gelingt, ihre Bürger zum Mitmachen zu ermuntern.

Dennoch ergibt es Sinn, ökonomische Modelle des Handelns nicht reflexhaft mit den Worten abzuschmettern, der Mensch sei doch mehr als ein Kosten-Nutzen-Roboter. Natürlich ist er das. Doch ist die Menge von 60 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland so hoch, dass sich der ein oder andere sicher schon einmal die Frage nach dem Wert der eigenen Stimme gestellt hat.

Die alten Griechen, die sich in ihrer Polis unter der Dorflinde versammelten, die Sklaven und Frauen aus der Bürgerschaft ausschlossen, haben sich diese Frage vielleicht noch nicht gestellt. War das Gemeinwesen doch übersichtlich und Partizipation unmittelbar erlebbar. In den Massendemokratien der Neuzeit scheint es dagegen so offensichtlich, als Einzelner eh nichts verändern zu können. Diese Wahrnehmung könnte ein Grund für Politikverdrossenheit sein.

Mehr als nur die Abgabe einer Stimme

Was kann man dem nun entgegenhalten? Wie lässt sich die Ehre des Wählers verteidigen? Christian Schwaabe ist Privatdozent für Politische Ideengeschichte am Geschwister-Scholl Institut. Er glaubt, man dürfe die Rolle des Bürgers nicht auf den reinen Wahlakt beschränken: "Die Wahl ist nur ein winziger, aber fast allein sichtbarer Ausdruck eines Bürgerseins, das aus sehr viel mehr besteht. Nämlich aus der täglichen Kommunikation über Wahlen, Personen und Entwicklungen in der Gesellschaft. Sie findet aber unter anderem deshalb erst statt, weil sie bezogen bleibt auf die Möglichkeit demokratischer Wahl."

Das heißt: Gerade weil wir wählen dürfen, beschäftigen wir uns mit Politik, tauschen uns aus und entwickeln uns dadurch als politische Wesen weiter. Entscheidend ist also nicht der Akt des Wählens selbst, sondern vielmehr die Tatsache, dass wir auf diese Weise dazu motiviert werden, uns über unser Gemeinwesen Gedanken zu machen. Ohne Beteiligung wäre das völlig unnötig. Kurz: Weil wir wählen, kommunizieren wir.

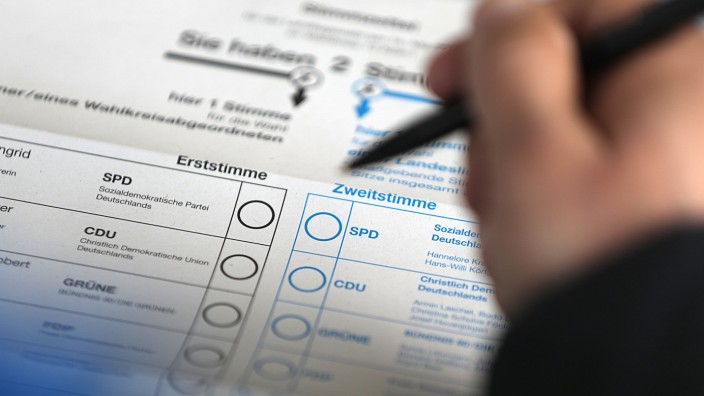

An der Wahlurne selbst konkretisiert sich die gesamtgesellschaftliche Kommunikation, die zuvor auf unzähligen Kanälen stattfand - am Arbeitsplatz, beim Abendessen in der Familie, in Talkshows oder im Plenum des Bundestags. Sie wird sichtbar in Prozentpunkten, in Koalitionen, in konkreten politischen Maßnahmen.

Integration durch Wahlen

Die Wahl entfaltet dabei eine starke integrative Kraft, sie macht ein Wahlvolk erkennbar, das bis dato nur aus vielen abstrakten Beziehungen bestand. Vergleichen kann man das zum Beispiel mit einem Fußballspiel: Das Brüllen und Klatschen eines Einzelnen ist rational betrachtet für den Ausgang des Spiels nicht maßgeblich - in der Masse aber womöglich schon. Das Bewusstsein darüber, gemeinsam Einfluss ausüben zu können, führt dazu, dass Zehntausende Menschen, die sich untereinander gänzlich fremd sind, ihre Verbundenheit erkennen.

Wählen lohnt sich also - und das obwohl die einzelne Stimme des Wählers wahrscheinlich keinerlei Einfluss darauf haben wird, ob sich die Politik in seinem Sinne verändert. Es lohnt sich, weil der Akt des Wählens ein Wert für sich ist: Weil Demokratie so spürbar wird, weil es einen Anlass bietet, sich über politische Werte und Ziele auszutauschen.

Die Wirkung eines einzelnen Stimmzettels mag verschwindend gering sein, ein gutes Argument kann sich dagegen wie ein Lauffeuer ausbreiten.

Um auf den Brexit zurückzukommen: Die Ursachen müssen wahrscheinlich weniger im Wahlakt selbst, als in der Kommunikation vorab gesucht werden. Diese war geleitet von Misstrauen, teils von Lügen, selten durch eine konstruktive Debatte über europäische Werte - sie entwickelte ihre ganz eigene Paradoxie.