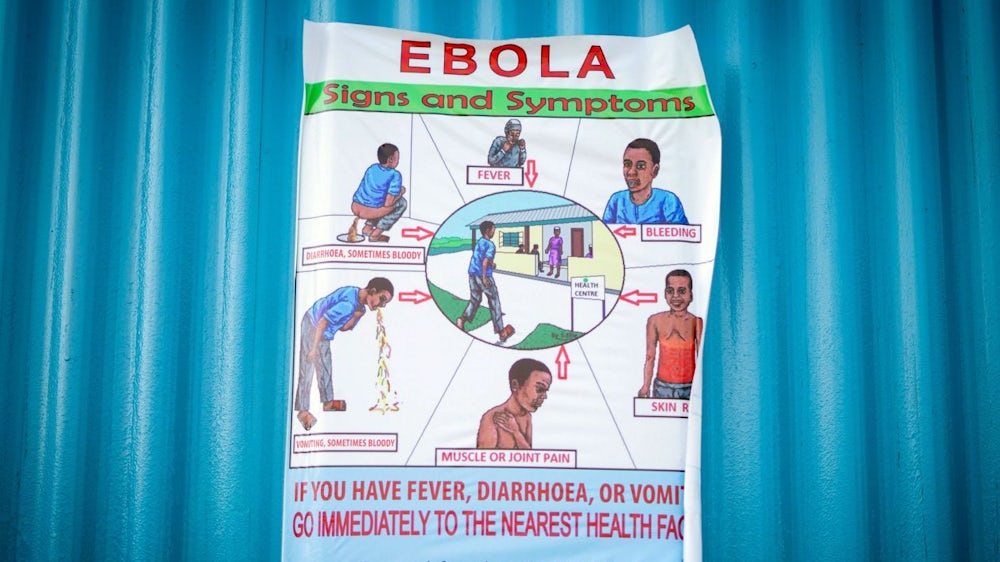

Die Ebola-Epidemie im Kongo brach im August 2018 aus und scheint kaum kontrollierbar. Im Osten des Landes wurden bereits 3000 Fälle gezählt, mehr als 2000 Menschen starben - und jede Woche werden mehr als 70 neue Fälle gemeldet. Während des bislang tödlichsten Ebola-Ausbruchs in Westafrika starben bis 2016 mehr als 11 000 Menschen. Übertragen wird das Virus durch Körperflüssigkeiten im Kontakt mit Infizierten. Betroffene haben Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall, innere Blutungen und Organversagen.

August Stich ist Professor an der Universität Würzburg und leitet dort die Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg Mitte. Von 1996 bis 2000 war er im Vorstand der Deutschen Sektion von Ärzten ohne Grenzen. Von 2012 bis Januar 2015 war er Sprecher des Afrikazentrums der Universität Würzburg. Während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika zwischen 2014 und 2016 reiste er in die betroffenen Gebiete nach Sierra Leone und Liberia. Im August besuchte er zusammen mit Kardinal Peter Turkson das Ebola-Gebiet im Osten der Demokratischen Republik Kongo.

SZ: Herr Stich, warum waren Sie mit einem Kardinal des Vatikans im Ostkongo?

August Stich: In den offiziellen Begründungen der Weltgesundheitsorganisation heißt es immer, die Ebolabekämpfung würde am Widerstand der Bevölkerung scheitern. Das habe ich nicht verstanden und wollte mir selbst ein Bild machen. Kongolesen in Deutschland sagten mir, dass die katholische Kirche die letzte verbliebene moralische Autorität vor Ort sei. Also habe ich Kardinal Peter Turkson, der so etwas wie der Entwicklungsminister des Vatikans ist, gebeten, mit mir in das Ebolagebiet zu reisen.

Wie haben Sie sich selbst geschützt?

Die Infektion kommt im direkten Kontakt zustande. Solange man einen Abstand von zwei Metern zu den Patienten wahrt, kann man sich eigentlich nicht infizieren.

Warum ist dieser Ausbruch im Kongo so gefährlich?

Man könnte meinen, wir hätten aus dem Ausbruch in Westafrika 2014-2016 gelernt. Es gibt mittlerweile eine Impfung und sogar Medikamente, mit denen man Infizierte behandeln kann. Trotzdem werden immer wieder neue Fälle gemeldet, das Virus wird also weiter übertragen und die Sterblichkeitsrate ist höher als damals. Die große Frage ist, warum gelingt es uns nicht, diesen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen?

Und?

Im Ostkongo gibt es seit Jahren eine humanitäre Katastrophe und Europa profitiert davon. Jeder von uns hat ein Stück Kongo in seiner Tasche, nämlich in seinem Smartphone. Das würde ohne die Rohstoffe, um die dort Milizen und staatlichen Truppen kämpfen, nicht funktionieren. Der bewaffnete Konflikt um Bodenschätze beherrscht alles. Priester, die ich kennenlernte, haben, während ich mit ihnen redete, über ihr Smartphone Fotos von geköpften Leuten aus dem nächsten Dorf bekommen. Die Menschen verbindet eine gewisse Ablehnung gegen die politische Elite in der Hauptstadt Kinshasa, die zum Teil eine andere Sprache spricht und deren Interessen oft an denen der lokalen Bevölkerung vorbeigehen. Ebola ist da eher das geringere Problem.

Ein Teil der Bevölkerung ist überzeugt, dass es Ebola nicht gibt.

Ebola wurde im Kongo politisch instrumentalisiert. Im Dezember wurden in Teilen des Landes die Präsidentschaftswahlen kurzfristig abgesagt mit dem Argument, an Wahlurnen könne man sich anstecken. Medizinisch ist das falsch - ein Wahlzettel ist nicht infektiös -, aber es hat ein Argument geliefert, um den Menschen in der Hochburg der Opposition Mitsprache zu verwehren. Lokale Gruppen haben das ausgenutzt und behauptet, das Virus sei eine Erfindung der Regierung, um die Menschen von der Wahlurne fernzuhalten. In der Bevölkerung formierte sich Widerstand gegen alles, was mit Ebola zu tun hat. Behandlungszentren wurden angegriffen, auch jetzt arbeiten einige noch hinter Sandsäcken. Daraufhin haben sich Hilfsorganisationen zurückgezogen, was viele in ihrem Misstrauen nur bestätigte.

Trotz Tausender Helfer und neuer Krankenstationen bleibt die Zahl der Ebola-Neuinfektionen im Kongo hoch. Weil Regierung und Ausländer bisher selten Gutes brachten, sind dort viele misstrauisch.

Häufig kommen Kranke erst nach mehreren Tagen, also viel zu spät ,in die Behandlungszentren.

Die Qualität der Behandlungszentren muss steigen. Ich habe schlimme Dinge gehört, die Leute warten zum Teil tagelang auf ihre Testergebnisse. Wenn Ebola-Patienten dort nicht mit der nötigen Sorgfalt gepflegt werden, spricht sich schnell herum: Wer da reingeht, kommt nicht mehr lebend raus, nicht einmal die Familie darf sich verabschieden. Man verschwindet einfach.

Wie kann das Vertrauen gestärkt werden?

Die Menschen müssen verstehen, dass der Besuch in der Krankenstation wichtig ist, dass auch an Ebola Verstorbene hoch infektiös sind und deshalb traditionelle Bestattungsriten angepasst werden müssen. Wenn das über kirchliche Vertreter aus den Gemeinschaften kommt, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn Menschen in weißen Anzügen und starkem Akzent in den Ort kommen und diese Botschaft mit dem Megafon verkünden. Es kommt auch nicht gut an, wenn man mit gepanzerten Fahrzeugen Infektionsprävention betreibt.

Das Misstrauen gegen Hilfskräfte ist groß. Viele sehen ihre Angehörigen nur noch tot in Plastiksäcken, wenn diese in den Behandlungszentren gewesen sind. Wie könnten die Kirchen dem entgegenwirken?

Schon bei dem Ausbruch in Westafrika wurden die lokalen Strukturen in der Krisenreaktion kaum einbezogen, doch im Kongo, einem Konfliktgebiet mit vielen traumatisierten Menschen, wird das noch viel deutlicher. Dort sind mehr als 80 Prozent der Menschen Christen, also muss die Kirche im Kampf gegen Ebola eingebunden werden. Frauengruppen, Priester, Jugendvorsteher haben ein großes Netzwerk. Das sind zwar keine Experten, aber Vorbilder. Der Bischof der Diözese Butembo-Beni war zum Beispiel einer der Ersten, der sich impfen ließ und keine Gelegenheit ausließ, im Radio zu sagen, dass es Ebola wirklich gibt.

Wo ist dann das Problem?

Bei unserem Besuch hielt der Kardinal Gottesdienste vor bis zu 10 000 Menschen. Das war schon ein wichtiges Signal: Wir nehmen euch und eure Not wahr. Damit ist es aber nicht getan, nun wollen wir Kooperationen und Projekte auf den Weg bringen, zum Beispiel mit dem Robert-Koch-Institut. Viele motivierte Leute stehen bereit, aber ihnen fehlen in einem der ärmsten Länder der Welt einfach die Mittel. Es fehlt schon am Benzin für die Motorroller, mit denen sie in die Dörfer fahren sollen. Und auch wir in Deutschland müssen uns mit der komplexen Lage im Ostkongo befassen, auch wenn wir selbst nicht direkt von Ebola betroffen sind.