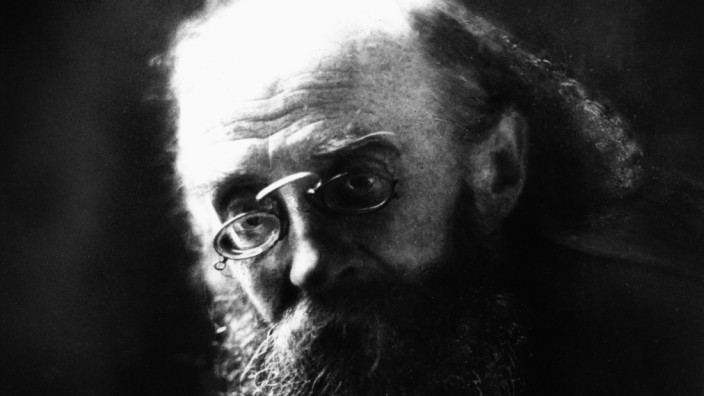

Im Januar 1919, knapp ein Jahr nach dem von den Arbeitern der Rüstungsbetriebe im Münchner Norden getragenen Streik für den Frieden, blickt Kurt Eisner, erster Ministerpräsident des Freistaates Bayern und führender Kopf der Novemberrevolution, bei einer Landtagswahlrede zurück: "Die revolutionärste Revolution, das war doch die vom 31. Januar. Damals stand Deutschland auf dem Gipfel seiner militärischen Macht, und wenn es uns damals gelungen wäre, die Massen aufzuregen und aufzurütteln zu jener Volksbewegung, wie sie uns damals schon vorschwebte, dann hätten wir noch einen Frieden haben können, in dem wir nicht auf Gnade und Ungnade dem Gegner ausgeliefert gewesen wären. (...) Hunger und Niederlage als Motive einer Revolution stehen moralisch sehr tief. Deswegen sage ich immer, dass der Streik vom 31. Januar eine noch viel würdigere Revolution geworden wäre als die vom November."

Wenige Wochen später, am 21. Februar, wird Eisner von dem völkisch-nationalistischen Offizier Anton Graf von Arco auf Valley ermordet. Der Machtkampf zwischen den revolutionären und konterrevolutionären Kräften wird härter. Im April ruft der revolutionäre "Zentralrat" die "Baierische Räterepublik" aus, die nach wenigen Tagen von einer kommunistisch dominierten Räteregierung abgelöst wird. Am 1. Mai rücken Reichswehr und Freikorps in München ein und massakrieren jeden, der im Verdacht steht, ein Roter zu sein. Offiziellen Quellen zufolge fallen 557 Menschen dem Terror zum Opfer, neuere Schätzungen sprechen von rund 1200 Toten.

Die Revolution ist in Literatur und Forschung recht gut ausgeleuchtet, nicht ganz so gut erhellt ist die Vorgeschichte. Da kommt ein Buch gerade recht, das soeben unter dem Titel "Der kurze Traum vom Frieden" im Verlag Edition AV erschienen ist. Geschrieben hat es der Autor und Maler Günther Gerstenberg, ein Spezialist für die Münchner Sozialgeschichte, der unter anderem die Webseite protest-muenchen.sub-bavaria.de betreibt.

Im Mittelpunkt des Buches stehen die Auseinandersetzungen innerhalb der Linken um die Frage, ob die Arbeiterbewegung und ihre Parteien die Kriegspolitik des Deutschen Reiches unterstützen sollen, oder ob es mit Blick auf die internationale Solidarität des Proletariats geboten sei, konsequent für den Frieden einzutreten.

Auch eine eindrucksvolle Frau hat ihren Platz in dieser Geschichte

Innerhalb dieser großen Erzählung hat Gerstenberg die Biografie der Revolutionärin Sarah Sonja Lerch eingebettet, eine eindrucksvolle Frau, die an der Seite Kurt Eisners für den Frieden und die Interessen des Proletariats gekämpft hat. Dafür bezahlte sie mit dem Leben: Sonja Lerch hat sich während ihrer Untersuchungshaft am 29. März 1919 in der Isolierzelle des Gefängnisses Stadelheim das Leben genommen. So hat es jedenfalls den Anschein, denn gründlich untersucht haben die Behörden die Todesursache seinerzeit nicht.

Die 1882 als Tochter jüdischer Eltern in Warschau geborene Sonja Sarah Rabinowitz - sie heiratete Ende 1912 den Romanisten Eugen Lerch - ist heute fast vergessen. Und so ist es höchst verdienstvoll, dass Gerstenberg und seine Co-Autorin Cornelia Naumann an diese erstaunliche Frau erinnern.

Verdienstvoll ist aber auch Gerstenbergs akribische Rekonstruktion des mit aller Härte ausgetragenen Konflikts innerhalb der Münchner Arbeiterbewegung, der die SPD spaltete und im Frühjahr 1919 zur völligen Niederlage der Linken führte, die das Erstarken nationalistischer Kräfte im Bayern der Zwanzigerjahre erleichterte und den Boden für Hitler bereitete.

Am 1. August 1914 erklärte das deutsche Kaiserreich Russland den Krieg. Die Kriegserklärung an Frankreich erfolgte zwei Tage später, und am 4. August marschierten deutsche Truppen völkerrechtswidrig ins neutrale Belgien ein, woraufhin Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg erklärte. Am selben Tag stimmte die SPD-Reichstagsfraktion für die Kriegskredite.

Der Parteivorsitzende Hugo Haase, der eigentlich größte Bedenken hatte, bekundete in seiner Rede: "Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich." Damit machten sich die Sozialdemokraten die Propaganda der Reichsregierung zu eigen, wonach die friedliebenden Deutschen von kriegslüsternen Feinden angegriffen würden.

Die Mehrheit der bayerischen und der Münchner Sozialdemokraten, allen voran der Landtagsabgeordnete und SPD-Landessekretär Erhard Auer, entdeckte den Patrioten in sich und unterstützte die Burgfriedenspolitik. Angesichts der zu erwartenden Eroberungen, von denen die Militärs sowie die Wittelsbacher Herrscher faselten, dachten "nicht wenige Münchner Sozialdemokraten und Gewerkschaftsfunktionäre, dass, wenn es dem Reich gut geht, es auch den deutschen Unternehmern gut gehen wird und damit im Endeffekt auch den Arbeitern", schreibt Gerstenberg.

Mehr Überstunden und weniger Rechte

Dieser Logik folgend verzichtete die SPD auf jegliche Opposition und akzeptierte den Verlust sozialer Errungenschaften. Arbeitsschutzbestimmungen wurden aufgehoben, zum Wohle der Rüstungsindustrie mussten die Arbeiter immer mehr Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit in Kauf nehmen. Die Genossen mochten auf keinen Fall als vaterlandslose Gesellen dastehen. Doch nicht alle Sozialdemokraten und Gewerkschaftler waren damit einverstanden. Je länger der Krieg dauerte, je länger die Listen der Gefallenen wurden, desto größer wurden die Zweifel.

In München avancierte Eisner bald zum Wortführer derjenigen, die den Burgfrieden für einen Fehler hielten. Schon im September äußerte er erste Bedenken, was zur Folge hatte, dass er innerhalb der Partei zunehmend in die Isolation geriet. Ganz allein aber blieb er nicht. Zu seinen Verbündeten zählten Mitglieder der Arbeiterjugend, unter ihnen Felix Fechenbach, der später sein Sekretär wurde.

Im Januar 1917 leitete der Landesvorstand der bayerischen SPD ein Parteiausschlussverfahren gegen Eisner ein. In München wie im gesamten Reich war offenkundig: Die Gräben innerhalb der Partei wurden immer tiefer. Und so sagten dann auch die Kriegsgegner in der SPD im April 1917 Lebewohl und gründeten die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD). Zu den Teilnehmern am Gründungsparteitag in Gotha gehörte selbstverständlich Kurt Eisner.

Auch in München formierte sich die USPD, anfangs eine kleine Gruppe aus 35 Mitgliedern. Auf einem ihrer Flugblätter verkündeten sie, dass einzig und allein die USPD "offen und unerschrocken die Volksinteressen vertritt und einem Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen dient, indem sie jegliche Mittel zur Fortführung des Krieges verweigert".

Proklamationen wie diese fanden zunehmend Gehör, zumal die Not stetig wuchs und viele Menschen besonders in den Kriegswintern hungerten. Verzweiflung machte sich breit angesichts der Millionen Toten, die Propaganda, die unentwegt vom baldigen glorreichen Sieg schwadronierte, verfing nicht mehr. Die SPD geriet mit ihrer Burgfriedenspolitik in die Defensive, und doch hielt man eisern daran fest. Ihr Feind war nun die pazifistische Linke, Leute wie Eisner oder Sonja Lerch, die sie mit den miesesten Methoden bekämpfte, während man sich bei den Herrschenden in peinlicher Weise andiente.

Als die Münchner Rüstungsarbeiter, allen voran die Beschäftigten der Krupp-Geschützwerke in Freimann, Ende Januar 1918 für den Frieden streikten, tat die Münchner SPD-Führung um Erhard Auer alles, den Ausstand zu hintertreiben. Von "unbesonnenen Schritten" und "irregeleiteten Massen" redeten die sozialdemokratischen Führer, Eisner wurde als "Phantast" und als größenwahnsinnig beschimpft. Als der Streik zusammenbrach und die führenden Köpfe verhaftet wurden, war die Genugtuung bei den Sozialdemokraten groß. Erhard Auer war es nicht zu dumm, einen der streikenden Arbeiter vor Gericht hinzuhängen.

Gerstenberg zieht ein düsteres Fazit

Wer verstehen will, wie es zur Revolution 1918 gekommen ist, sollte unbedingt Gerstenbergs Buch lesen. Gerstenberg hat gründlich recherchiert und eine Unmenge historisches Material zusammengetragen. Seine Dokumentation macht deutlich, dass die Revolution keineswegs nur das Werk einiger Schwabinger Idealisten und Träumer war. Da waren auch noch, ja, vor allem die Arbeiter, die Soldaten und die für Frieden und ihre Rechte kämpfenden Frauen.

Und wenn man ihre Geschichte liest, staunt man als Zeitgenosse des Twitter-Schwachsinns, wie ernsthaft politisch es damals zuging. Unentwegt wurde um den richtigen Weg gerungen, in Bierkellern und Versammlungslokalen stritten die Aktivisten, kaum zu zählen sind die endlosen Debatten, Demonstrationen und Kundgebungen.

Die Argumente für und wider, die politische Taktik, die weltanschaulichen und gesellschaftlichen Hintergründe - in Gerstenbergs Darstellung findet sich alles wieder, was damals die Köpfe bewegt hat. Seine Sympathie gehört Leuten wie Eisner, Sonja Lerch oder Fechenbach. Der Leser aber wird zu nichts gezwungen. Ihm werden genug historische Fakten geboten, sich ein eigenes Bild zu machen.

Gerstenberg selbst zieht ein düsteres Fazit: "Wie immer in der Geschichte kostet die Konterrevolution ein Vielfaches der Opfer, die die Revolution verantwortet. Die einen werden erschlagen wie Kurt Eisner, Gustav Landauer, Hugo Haase, Eugen Leviné und Hunderte von Arbeiterinnen und Arbeitern, die ihrem Elend entfliehen wollen. Andere werden in die Selbsttötung getrieben oder fliehen ins Ausland, während ihre mediokren Gegner weiter agieren, als wäre nichts geschehen ( ... ) Die führenden Sozialdemokraten sprechen in einem fort von der 'Terrorherrschaft' der Bolschewiki. Ihre eigenen Maßnahmen als 'Terrorherrschaft' zu bezeichnen, lehnen sie ab."

Günther Gerstenberg: Der kurze Traum vom Frieden. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Umsturzes in München 1918. Edition AV., 24,90 Euro. Gerstenberg stellt sein Buch an diesem Montag, 29. Januar, 19 Uhr, im DGB-Haus (Schwanthaler Straße 64) vor.