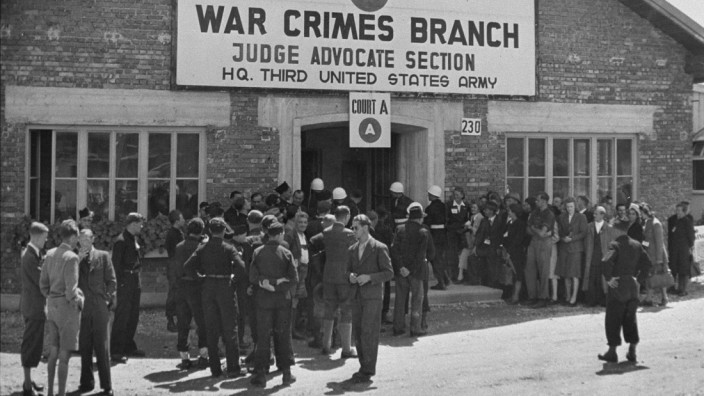

Claus Schilling verdrängt die Schuld, auch noch kurz bevor das Gericht ihn zum Tod durch den Strick verurteilt. Es ist der 7. Dezember 1945, ein Freitag. Menschen strömen in das Hauptquartier der US-amerikanischen "War crimes group" auf dem ehemaligen SS-Gelände in Dachau, dem früheren Ort des Grauens.

Seit Wochen läuft darin der erste Kriegsverbrecherprozess der US-Army, der sogenannte Dachau-Hauptprozess. Er wird zum Vorbild für alle Verfahren, die in den nächsten Jahren folgen werden. Anders als in den Tagen zuvor ist im Zuhörerraum kein Platz mehr frei.

Auch mehr Journalisten als sonst sind gekommen. Sie alle wollen die Vernehmung des Wissenschaftlers mitverfolgen, der in seiner Versuchsstation im KZ Dachau Tausende Häftlinge absichtlich mit Malaria infizierte, um einen Impfstoff zu entwickeln. Als wären die Gefangenen keine Menschen, sondern Laborratten.

Als Claus Schilling, 74, im Gerichtssaal erscheint, empfangen ihn die Pressefotografen mit einem "Kreuzfeuer", berichtet damals die Süddeutsche Zeitung. Schilling, graues Haar, grauer Bart, runde Brillengläser, mache trotz seines Alters einen "lebhaften Eindruck". Er gesteht die Verbrechen, die er selbst aber nicht als solche wahrnimmt. Er wähnt sich im Auftrag der Wissenschaft, auch jetzt noch als beschuldigter Kriegsverbrecher.

Stundenlang erzählt der Angeklagte, der die Nummer 15 um den Hals hängen hat, wie die Versuche abliefen. Selbst als das Fleckfieber im Lager grassierte, setzte Schilling seine vermeintliche Forschung fort. Er fühlt sich trotz der Beweislast unschuldig und unverantwortlich für den Massenmord.

Ohne Aufforderung sagt er vor Gericht aus: "Würde mich Himmler noch einmal beauftragen, ich würde die Versuche nur dann fortführen, wenn sich die Häftlinge freiwillig zur Verfügung stellen würden." Der Gipfel der Frechheit: Er fleht auf Englisch und mit Tränen in den Augen den Gerichtshof an, durch einen "gerechten Richterspruch" der Forschung zum Siege zu verhelfen.

Die Dachauer Prozesse zählen zu den bedeutendsten Kriegsverbrecherprozessen der Alliierten.

(Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue)Seine Stimme zittert. "Ich brauche nur einen Tisch und eine Schreibmaschine, denn neun Zehntel der Arbeit ist vollendet. Rehabilitieren Sie mich!" Schilling verbeugt sich und geht auf seinen Platz zurück. Reue sieht anders aus.

Sechs Tage nach Schillings Vernehmung, erheben sich die Anwesenden im Gerichtssaal, als die Militärrichter nach vorne schreiten. Ganz vorne nehmen sie Platz. Über ihnen hängt eine großen US-Flagge. Die Zuhörer im Saal lassen sich nieder. Man hört Stühle rücken.

Es ist der 13. Dezember 1945, der Tag der Urteilsverkündung im Verfahren "United States of America vs. Martin Gottfried Weiss et al." Der Vorsitzende des Gerichts, General John M. Lentz, spricht die Urteile. Jeder der 40 Angeklagten muss einzeln nach vorne treten.

Ein Dolmetscher, der neben den Angeklagten steht, übersetzt. "Der Angeklagte wird zum Tode durch Erhängen verurteilt"; diesen Satz sagt der Dolmetscher 36 Mal, später werden davon 28 Todesurteile vollstreckt. Ein Angeklagter erhält lebenslange Haft, drei müssen für zehn Jahre ins Zuchthaus.

In einem Video von der Urteilsverkündung ist zu sehen, wie sich der ehemalige Lagerkommandant Martin Gottfried Weiß schnell wegdreht, nachdem er erfährt, dass er gehängt wird. Claus Schilling dagegen bleibt noch einen kurzen Augenblick stehen, er sinkt zusammen. Dann wendet er sich ab.

So endet das erste der insgesamt 489 Militärgerichtsverfahren, die in den Jahren 1945 bis 1948 in der amerikanischen Besatzungszone stattfinden und als "Dachauer Prozesse" in die Geschichte eingehen. 1672 Angeklagte müssen sich wegen ihrer Taten verantworten, davon 1021 wegen Verbrechen in den Konzentrationslagern Dachau, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen, Mühldorf und Dora-Mittelbau. Das Gericht verurteilt 1415 Angeklagte, davon 426 zum Tod. 268 Verurteilte werden im Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg hingerichtet, 256 freigesprochen.

Der Holocaust war nicht nur die Tat der Nazis, die in Nürnberg vor Gericht standen

In den Dachauer Prozessen kommt vor allem das System der deutschen Konzentrationslager zur Anklage. Verwaltung, Organisation, Logistik - es wird sichtbar, wie die Vernichtungsmaschinerien funktionierten und wer sie am Laufen hielt. Der Massenmord, im Dachauer Gerichtssaal wird er konkret.

Der Holocaust und die anderen NS-Verbrechen waren nicht nur die Taten der Hauptkriegsverbrecher, die sich bei den Nürnberger Prozessen verantworten mussten. Es waren viel mehr Menschen involviert, das zeigen die Dachauer Prozesse. Große Teile der deutschen Bevölkerung wussten eben doch Bescheid, was in den Lagern geschah. "In diesen Prozessen kamen die Angeklagten aus der Breite der deutschen Gesellschaft.

Was dort verhandelt wurde, war oft auch die Geschichte der eigenen Familie, der Nachbarn. Die große Mehrheit der Deutschen versuchte, die eigene Schuld, das eigene Mitwissen zu verdrängen", sagt der Historiker Robert Sigel (siehe Interview).

Der Schriftsteller Erich Kästner, dessen Bücher die Nazis verbrannt hatten, schreibt in seinem Tagebuch am 8. Mai 1945, dem Tag der deutschen Kapitulation: "Die Unschuld grassiert wie die Pest." Das Unschuldsfieber lässt sich auch im Dachau-Hauptprozess beobachten, der ein halbes Jahr nach Kriegsende beginnt.

Der Mediziner Claus Schillling zeigt vor dem Militärgericht weder Reue noch Einsicht in seine Verbrechen.

(Foto: Holocaust Memorial Museum Washington/oh)Das Verfahren in dem Dachauer Internierungslager wird am 15. November eröffnet, noch bevor in Nürnberg der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher fünf Tage später startet. Erst drei Monate zuvor haben die letzten Häftlinge das ehemalige Konzentrationslager verlassen.

Viele versuchten schnellstmöglich, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Doch gerade jüdische Überlebende konnten das nicht, weil die Nazis ihre ganze Familie und Heimat ausgelöscht hatten. Sie bereiteten sich in den Camps für "Displaced Persons" - zum Beispiel in Markt Indersdorf - auf ein neues Leben in Eretz Israel vor.

US-Ankläger William Denson sagt zu Beginn der Verhandlung in Dachau: "Wir werden beweisen, dass die Opfer dieser geplanten Vernichtung Zivilisten und Kriegsgefangene waren. (...) Wir wollen zeigen, dass jeder dieser Angeklagten ein Rädchen im Getriebe dieser Vernichtungsmaschinerie war."

Doch die 40 Angeklagten - 32 Mitglieder KZ-Wachmannschaft, fünf Ärzte und drei sogenannte Funktionshäftlinge - sehen das ganz anders. Das Gericht vernimmt sie zu Beginn einzeln, um ihre Personalien festzustellen. Man fragt sie, ob sie sich schuldig bekennen. "Jeder der 40 Angeklagten antwortet mit einem deutlichen 'Nein'", berichtet damals der SZ-Reporter Max Weber in einem seiner Artikel.

"Das Unerträglichste waren die moralischen Bedingungen"

Im Dachauer Hauptprozess sagen einige ehemalige Häftlinge aus. Für viele ist es die erste Möglichkeit, ihre traumatischen Erfahrungen in den Lagern zu verarbeiten. Immer wieder sollen sie ihre früheren Peiniger identifizieren, die mit Nummern um den Hals auf der Anklagebank sitzen.

Der tschechische Häftlingsarzt Franz Blaha, der viele Jahre im KZ Dachau verbringen musste, nimmt als einer der ersten Kronzeugen im Zeugenstand Platz. Auch der Belgier Arthur Haulot, Gründungsmitglied des Internationalen Gefangenenkomitees, sagt aus. Er gibt an, dass nicht der Hunger oder die sadistischen Misshandlungen das schlimmste im Lager gewesen seien.

Dachauer Prozesse Dr. Franz Blaha, a former camp inmate, confronts Dachau commandant Martin Gottfried Weiss in the prisoner's dock.

(Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Vincent Paul Donaghue)"Das Unerträglichste waren die moralischen Bedingungen, unter denen wir leben mussten." Viele seiner belgischen Kameraden seien nicht physisch, sondern "moralisch zugrunde gegangen".

Nach Ende des Dachau-Hauptprozesses sagt Haulot einem Reporter der SZ: "Ich halte solche Prozesse für wichtig, die Schuldigen sollen, im Gegensatz zu den Gepflogenheiten der Nazis, nicht ohne Verfahren bestraft werden; wir wollen der Welt beweisen, dass wir da ein anderes, ein besseres Rechtsgefühl haben. Darüber hinaus hat die Weltöffentlichkeit ein Recht darauf zu erfahren, was in den KZ-Lagern vor sich gegangen ist."

Haulots Wunsch geht nur bedingt in Erfüllung. Der Dachauer Hauptprozess gilt zwar als juristisches Vorbild für alle weiteren Verfahren, doch diese kommen in der Öffentlichkeit immer schlechter an. Die deutsche Gesellschaft weigert sich, sich der eigenen Schuld zu stellen und ihre NS-Vergangenheit aufzuarbeiten.

Spätestens mit dem Malmedy-Prozess, einem der Verfahren in Dachau, treten Teile der Presse, Kirchen und Parteien eine öffentliche Hetzkampagne gegen das gesamte "War Crimes Program" los.

Im Malmedy-Prozess verhandelt das Gericht die Ermordung von amerikanischen Kriegsgefangenen im Zusammenhang mit der Ardennenoffensive der deutschen Wehrmacht. Das Tribunal will die Schuldigen im Prozess schnell schuldig sprechen. Doch die SS-Männer, die an den Morden beteiligt waren, versuchen es, den amerikanischen Ermittlern schwer zu machen. Sie leugnen die Taten oder schieben sie auf diejenigen, die im Krieg gefallen sind. Von den 73 Angeklagten werden 43 zum Tode verurteilt.

Nach dem Prozess machen Gerüchte die Runde, die Geständnisse der SS-Männer seien unter Folter entstanden. Eine Lüge, Beweise dafür fehlen bis heute. Doch Kichen, Presse, Juristen und Parteien erheben immer wieder den Vorwurf der "Siegerjustiz". In Heidelberg gründet sich ein Juristenkreis um Eduard Wahl, einen späteren CDU-Bundestagsabgeordneten.

Dieser koordiniert den Widerstand gegen die Prozesse. Auch unterstützt von der Bundesregierung. Der US-Militärgouverneur in Deutschland, General Lucius D. Clay, sieht sich genötigt, in einem Schreiben an Josef Kardinal Frings, Erzbischof von Köln, das "War Crimes Program" zu verteidigen: Die Kriegsverbrechertribunale seien im Interesse der hohen Justiz und "in der Hoffnung errichtet wurden, dass die Welt ihren Beitrag zum Frieden anerkennen würde und dass sie ein Abschreckungsmittel für künftige Angreifer darstellen möchten".

Doch die Kampagne gegen die Dachauer Prozesse zeigt Wirkung. Von den 43 Todesurteilen im Malmedy-Prozess zum Beispiel wird keines vollstreckt, alle werden zu Haftstrafen abgemildert. Die Verurteilten mussten ihre Haft im Gefängnis in Landsberg abbüßen. Der Druck der deutschen Öffentlichkeit, Kirchen, Presse, Parlamente, Regierungen führt über ein System von Amnestien, Strafmilderungen und Gnadenerlässen dazu, dass 1958 die letzten Gefangenen entlassen werden.

Auch aufgrund ihrer damaligen Ablehnung und der damit verbundenen Verdrängung der deutschen Schuld sind die Dachauer Prozesse heute, zum 75. Jahrestag, nur einem Fachpublikum ein Begriff, während die Nürnberger Prozesse weltweit für die juristische Ahndung der Nazi-Verbrechen stehen.

Die KZ-Gedenkstätte möchte dieses "Missverhältnis" ändern und plant deshalb eine Sonderausstellung zu den Dachauer Prozessen, die voraussichtlich ab Oktober 2021 zu sehen sein wird. Man wolle "aus dem Schatten von Nürnberg" heraustreten, sagt Christoph Thonfeld, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Gedenkstätte. "Dachau ist als KZ international ein Begriff."

Doch gleichzeitig sei an diesem Ort auch eine juristische Aufarbeitung dieser Verbrechen erfolgt. "Wir wollen diesen engen Zusammenhang zur Aufarbeitung sichtbar machen", sagt Thonfeld.

Auch will die Gedenkstätte darauf aufmerksam machen, dass das Gerichtsgebäude noch immer steht, in dem die Dachauer Prozesse stattfanden. Es befindet sich auf dem Gelände der bayerischen Bereitschaftspolizei. Diese nutzt es bezeichnenderweise hauptsächlich als Lagerhalle. Im Hinterhof ist die Gärtnerei eingerichtet.

Wie Yvonne Schäfers von der Gedenkstätte erklärt, existiert auch noch ein Lageplan, auf dem die verschiedenen Haftbereiche des Internierungslagers eingezeichnet sind. "Der Plan wurde bis Ende letzen Jahres noch von den Elektrikern der Bereitschaftspolizei verwendet", sagt sie. Das Dokument soll neben vielen anderen Dokumenten, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen in der Ausstellung zu sehen sein.

Dachauer Prozesse Stadt Dachau, Bereitschaftspolizei, Gebäude in dem die Dachauer Prozesse stattfanden, Zeitgeschichte, KZ-Gedenkstätte, npj/Foto: Jørgensen

(Foto: N.P.JØRGENSEN)Ein Dokument, welches das United States Holocaust Memorial Museum in Washington aufbewahrt, ist ein Brief des zum Tode verurteilten Tropenmediziners Claus Schilling an seinen Anwalt.

Schilling hat diesen am 26. Februar 1946 im Landsberger Gefängnis verfasst, wo er auf seine Hinrichtung wartet. Schilling schreibt: "Ich bitte Sie, nicht auf meine Unschuld zu bestehen. Ich wünsche zu sterben. Das Leben, das ich jetzt im Gefängnis lebe, ist kein Leben. Wenn das Gericht mir einen Gefallen tun möchte, lassen sie mich einen schnellen und schmerzlosen Tod haben."

Am 28. Mai 1946 wird Schilling im Landsberger Kriegsverbrechergefängnis gehängt.