Es gab schon manchen erstaunlichen Plan für das Haus der Kunst: Das Gebäude sollte gesprengt werden, ein Entwurf aus den Sechzigerjahren ließ nur die Treppe stehen, die früher auf ganzer Breite hinaufführte. Ein anderer sah vor, sämtliche Säulen zu entfernen und nur das Kerngebäude übrig zu lassen, wie einen amputierten Rumpf. Sein Inneres wurde "architektonisch entnazifiziert", sprich das unliebsame Erbe wurde verschalt, abgehängt und so zu einer Art Leiche, die auf allen Stockwerken lag, nicht nur im Keller.

Mit dem gewandelten Bewusstsein begann in den Neunzigerjahren dann wieder der "kritische Rückbau". Im Inneren wurden die Ursprünge des Kunsttempels, wie die Nationalsozialisten ihn konzipiert hatten, wieder freigelegt. Die Weichen für eine offene Auseinandersetzung mit der Geschichte des Hauses waren gestellt. Im Kern.

Architekt David Chipperfield hat seine Pläne vorgestellt. Große Veränderungen könnte es im Außenbereich geben.

Jetzt ist David Chipperfield dazu angetreten, diesen Prozess auch im Äußeren zu vollenden. Lange sagten Okwui Enwezor und er nur relativ vage, man wolle das Haus der Kunst "wieder an die Stadt anbinden". Und auch als plötzlich der Termin im Abendprogramm des Hauses der Kunst mit David Chipperfield auftauchte, stand dieser noch eher unscheinbar im Museumsprogramm. David Chipperfield, so hieß es, wolle von seinen bisherigen Projekten erzählen. Also etwa über seine Arbeit am Neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel, das Literaturmuseum der Moderne in Marbach am Neckar oder das Turner Contemporary im Margate.

Jedem war klar, dass man daraus würde Schlüsse ziehen können auf Chipperfields Pläne fürs Haus der Kunst selbst. Aber dass der britische Architekt an diesem Abend schon erste Ideenskizzen an die Wand projizieren würde, war dann doch ein Knaller für die Zuhörer. Unter ihnen: Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle. Der hatte einen Vorsprung. Aber nur einen kleinen.

Erst am Vormittag desselben Tages hatte Chipperfield Spaenle seine Skizzen vorgestellt. Spontan begeistert, ermutigte der Minister den Architekten, schon am Abend die Katze aus dem Sack lassen. Und Spaenle selbst entschied, ein paar einführende Worte zu sprechen. Schließlich weiß er, dass Zündstoff liegt in Chipperfields Quintessenz: "Der grüne Vorhang muss weg", sagt der Architekt.

Und er meint alles, wohinter die Münchner das Haus der Kunst seit Jahrzehnten versteckt haben. Das sind vor allem die Bäume, die in den Sechzigerjahren in der Prinzregentenstraße vor die Häuserfront gepflanzt wurden. Das betrifft aber auch die Rückseite und den Englischen Garten. Derzeit ist sowohl die Sichtachse auf das Haus vom Park aus verstellt, als auch der Ausblick in den Park vom Museum aus. Dafür schirmt ein unansehnlicher Parkplatz das Haus gewissermaßen zusätzlich vom Englischen Garten ab, als wäre das Haus eine No-go-Zone.

Der britische Architekt David Chipperfield will die Bäume vor dem Gebäude fällen und Parkplatz dahinter verschwinden lassen. Das ist gut, denn es ist höchste Zeit für einen unverstellten Blick auf das Haus

"Chipperfield will die Vergangenheit des Gebäudes offengelegen. Für mich ist das der Inbegriff eines sehr demokratischen Umgangs mit der Geschichte", sagt Ludwig Spaenle, selbst promovierter Historiker. "Man muss jetzt die intellektuelle und die emotionale Bereitschaft finden, den Vorhang wegzuziehen. Denken Sie, wie lange wir in München gebraucht haben, um den passenden Ort für das NS-Dokumentationszentrum zu finden, diese scheinbar so zwingende Lösung."

Mit seiner Tour zu den anderen Entscheidern - von denen sich mancher nun doch arg überrumpelt fühlt - hat der Minister in dieser Woche schon begonnen. "Es wird nun natürlich eine Güterabwägung geben. Schließlich ist öffentliches Grün in einer Stadt wertvoll. Aber wenn der Vorhang weg soll, werden die Bäume weichen müssen", sagt Spaenle.

Auf den Computerskizzen, die das Büro Chipperfield der Süddeutschen Zeitung zur Verfügung gestellt hat, ist zu erkennen, wie großzügig sich der Architekt den Platz vor dem Gebäude vorstellt - und dass in der Folge wohl eine neuerliche Diskussion um den maroden Altstadttunnel entbrennen wird. Der spuckt schließlich direkt vor dem Haus seine Autokolonnen aus.

Sehr viel weniger wird die Gemüter erregen, was Chipperfield für das Innere des Gebäudes im Sinn hat. Die Ausstellungsräume seien in ihrem Zuschnitt ohnehin ideal, "das belegt schon allein die Begeisterung vieler Künstler, die dort ihre Arbeiten zeigen", sagt er. Eine entscheidende Neuerung schlägt Chipperfield aber für den Westtrakt vor. In dessen großem Hauptsaal soll eine Wechselbühne etabliert werden, die vielseitig bestuhlt und genützt werden kann: für Vorträge, Performances, Theateraufführungen, kurz für alles, was der Direktor des Hauses der Kunst, Okwui Enwezor, unter einer inhaltlichen Öffnung der aktuellen Bildenden Kunst versteht. "Die Rückgewinnung des Westflügels ist eine große Chance", sagt Ludwig Spaenle dazu. "Denn wer fliegen will, braucht zwei Flügel! Und was für diesen Trakt geplant ist, steht ganz im Gegensatz zu dem Ungeist, in dem das Haus entstanden ist."

Die Pläne von David Chipperfield könnten sowohl bei der Stadt als auch bei der Bayerischen Schlösserverwaltung auf Widerstand stoßen

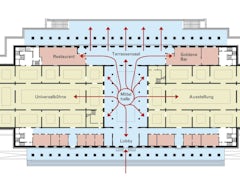

Im Inneren wird die Öffnung, ja die neue Transparenz des alten Klotzes wohl in der Mittelhalle am offenkundigsten geraten, sofern Chipperfield sich durchsetzt. Dann würde man in Zukunft vom Eingang aus bis in den Terrassenraum und weiter in den Englischen Garten blicken können. Ebenso will der Architekt die umliegende Galerie wieder sichtbar und zugänglich machen.

Auch andere Räume, die derzeit für die Öffentlichkeit gar nicht zu betreten sind, will Chipperfield bespielbar machen. Die Büros der Verwaltung, die zur Prinzregentenstraße hin liegen, sollen umgewidmet werden und vermietet, zum Beispiel an die Kunstbuchhandlung und kleine Galerien. Ein Raum der bisher ebenso im Verborgenen schlummert, liegt im Grundriss spiegelbildlich zur "Goldenen Bar". Auch der sei ideal für ein Restaurant, das dann einen direkten Zugang zur Terrasse erhalten könnte.

Die Terrasse präsentiert sich derzeit noch mehr oder weniger als Steinplattenwüste. Ludwig Spaenle erinnert sich allerdings, dass auch sie früher schon kreativer genutzt worden ist: "1972. Auf dem Balkon zum Englischen Garten gab es damals einen Anbau für eine große Ausstellung über Olympia und die verschiedenen Kulturen. Das war mein allererster Besuch im Haus der Kunst. Damals war ich elf Jahre alt." Dass sich seither im äußeren Bereich des Hauses so wenig getan hat, sieht er als peinliches Versäumnis.

Besonders im Vergleich zu Städten wie Nürnberg, die schon viel früher offensiv mit ihrer NS-Vergangenheit umgegangen seien, und 15 Jahre vor München ihr NS-Dokuzentrum hatten: "In München hat man sich immer gern hinter seinem Prinzip vom ,Leben und leben lassen' versteckt. Zu allem, was die NS-Zeit anbelangt, pflegte man hier lieber gemütlich ein Schweigekartell. Über alle Parteien hinweg!" Und so ein Mantel des Schweigens ist bekanntlich der große Bruder von Vorhängen aller Art. Zieht man die weg, könnte es noch mal laut werden in München.