Der Begriff "WG" sagte mir erst mal überhaupt nichts. Und auch wenn man mich dafür auslachen wird: Ich kam in München an und suchte ernsthaft nach einem Privatapartment. In meiner früheren Heimat Uganda teilen sich nun einmal nur Familien oder Studenten Wohnungen. Sprich: Nach dem Abschluss wird erwartet, dass man sich eine eigene Behausung sucht. Eine, für die man bezahlt und die man mit niemandem teilen muss - und wenn es nur eine Bretterbude ist. In Uganda wird das als Beginn des Erwachsenseins angesehen. Wobei es der Familie vor allem darum geht, dass man im Notfall bei seinem Kind einen Unterschlupf bekommt.

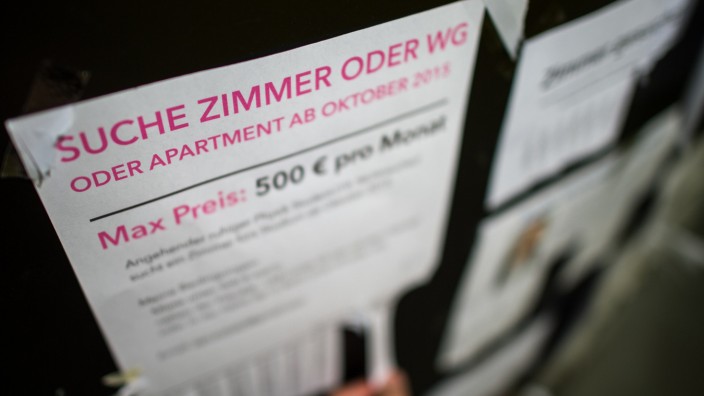

Ganz anders in München. Hier leben viele Berufstätige in WGs, wahrscheinlich allein schon deshalb, weil sonst nicht alle Platz haben in der Stadt. Und weil es sonst zu teuer wäre. Die Suche nach einer Privatwohnung war deshalb natürlich eine völlig unlösbare Aufgabe. Ich konnte am Ende froh sein, dass ich überhaupt ein Zimmer bekommen habe.

Ich bin das Risiko eingegangen: Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Mitbewohner. Immerhin: Ich hatte in einer WG in Giesing einen Ort gefunden, der weit entfernt war vom Chaos in den Asylheimen, auch das habe ich erlebt. Und trotzdem tat ich mich schwer damit, glücklich zu sein.

Ich hatte diese Lebensform unterschätzt, vielleicht hatte ich auch etwas Pech. Meine erste Mitbewohnerin hatte ein schwieriges Verhältnis zum Essen, was schlimm genug für sie war. Was aber noch dazu kam: Der Umgang mit ihr war höchst kompliziert, weil sie sich oft bei mir beschwerte: Dass ich zu oft kochen würde und dass ich so große Portionen aß. Das war eigenartig für mich, denn in Afrika beschwerte man sich eigentlich immer nur, wenn ich nicht kochte oder wenn zu wenig auf dem Teller war.

Es ist nicht so, dass ich meinen Mitbewohnern keine Chance gegeben hätte, aber es war einfach hart. Der zweite WG-Mitbewohner war ein Heavy-Metal-Hardliner, ein junger Mann, der nicht gerne mit sich reden ließ. Ich störte mich nicht an seiner Musik, mein Problem waren seine Poster. Er hatte sie im Gang aufgehängt, mit Bildern von Geistern und einem Mix aus deutschen und englischen Schimpfwörtern.

Je länger ich dort wohnte, desto mehr fühlte es sich danach an, als ob die Botschaften und die Figuren von den Postern in mein Zimmer eindringen würden. Die Gestalten, die mein Mitbewohner verehrte, lösten bei mir zunehmend Angst und Panik aus. Ich beobachtete mich dabei, wie ich im Flur das Licht ausließ, um den Bildern zu entkommen. Meine Zimmertür hatte ich fast immer verschlossen.

Vielleicht war das etwas gestört, aber wenn ich so grausige Sachen sehe, dann kommt bei mir auch Jahre danach noch die Erinnerung an jene Tage hoch, in denen mir Dinge angetan wurden, an die letzten Wochen in Uganda, bevor ich mich aus meinem Versteck traute und mein Land mit der Wunde im Gesicht verließ. Die Giesinger WG kam mir plötzlich wie eine Parabel Ugandas vor. Erst traute ich mich nicht mehr aus meinem Zimmer. Und dann wollte ich nur noch weg. Ich glaube, ich war selten so heimatlos wie in der Zeit in meiner Giesinger WG. Also begab ich mich noch einmal auf die Suche nach einem richtigen Zuhause.

Nach einem Jahr und manch schmerzhaft-ehrlicher Absage bin ich fündig geworden. Welch befreiendes Gefühl, als ich ganz allein da saß, in meiner Einzimmer-Mietwohnung. Ich erinnerte mich an das, was meine Familie mir auf den Weg gegeben hatte, das mit dem Erwachsensein und der eigenen Behausung. Kurz nach meinem Einzug haben mir meine Verwandten dann den ersten Deutschland-Besuch abgestattet.

Übersetzung aus dem Englischen: Korbinian Eisenberger