Die Mitarbeiterin des amerikanischen Fernsehsenders NBC hat in der Netflix-Serie Making a Murderer nur einen kurzen Auftritt, aber mehr braucht sie auch nicht, um die Sache auf den Punkt zu bringen. Die Producerin der auf Kriminalfälle spezialisierten Nachrichtensendung Dateline soll erklären, warum sie und ihre Kollegen im ganzen Land so wild sind auf den Fall des unter Mordverdacht stehenden Steven Avery. Ihre Antwort: "Right now murder is hot"; auf Deutsch: Mord ist gerade der heiße Scheiß.

Mord: das neue Lieblingsthema des Hochglanzfernsehens

Auf den ersten Blick ist das eine in Knallbonbonsprache verpackte Nullanalyse, denn wann sollen Mord und Totschlag bei Lesern und Zuschauern nicht gut angekommen sein. In den USA werden seit Jahrzehnten Programmstrecken mit der Jagd realer Verbrecher bespielt, inklusive Auto-Verfolgung live im TV. In Deutschland gibt es, ganz duales System, Verbrecher-Trash bei Kabel Eins oder RTL 2 und Aktenzeichen XY . . . ungelöst beim ZDF; Beamten-TV.

Interessant war der Satz der Dateline-Dame deshalb, weil er bei keinem Blaulicht-Sender, sondern bei Netflix gefallen ist, wo ja jede neue Serie von einem gewissen Qualitätsversprechen umweht ist, auch die zehnteilige Doku Making a Murderer, dort seit Dezember zu sehen. Und weil diese wirklich sehr irre Kriminalgeschichte für eine bemerkenswerte Entwicklung steht: True Crime, die Erzählung über reale Verbrechen, ist das neue Lieblingsthema des Hochglanzfernsehens geworden.

Ein sensationelles Stück Fernsehen

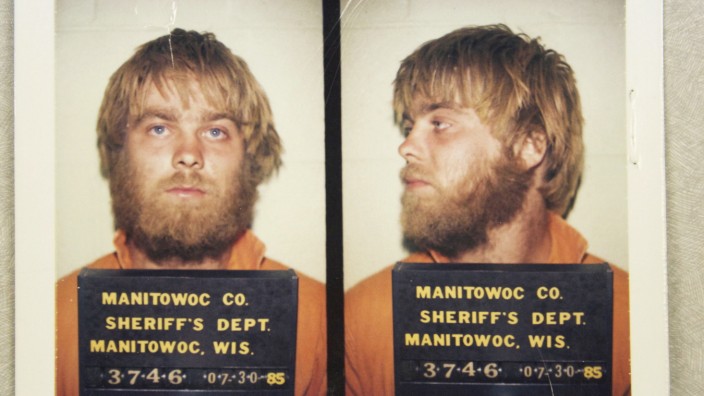

Making a Murderer erzählt die Geschichte des Amerikaners Steven Avery aus Wisconsin, der mit Anfang 20 für 18 Jahre wegen Vergewaltigung ins Gefängnis kam, seine Schuld stets bestritt und erst 2003 nach einer DNA-Analyse rehabilitiert wurde. Weil Avery und seine Anwälte der Meinung waren, dass die Strafverfolgungsbehörden diesen Justizirrtum hätten verhindern können, dass sie Beweise unterschlugen, klagte Avery nach seiner Freilassung auf Schadenersatz.

Kurz darauf wurde er wieder festgenommen, wegen des Mordes an einer Fotografin, und ausgerechnet einige der von Avery belangten Sheriffs fanden belastendes Material auf dessen Grundstück. Zehn Jahre lang haben die Filmemacherinnen Laura Ricciardi und Moira Demos den Fall begleitet, Interviews geführt, Aussagen ausgewertet, im Gericht gesessen. Ein sensationelles Stück Fernsehen, von dem das deutsche nach wie vor nur träumen kann. Und das einen kaum mehr loslässt: Fast 400 000 Menschen haben eine Petition für Avery unterschrieben, den sie für unschuldig halten.

Schon Truman Capotes Buch "Kaltblütig" erzählt brillant von einem realen Fall. Das war 1965

Mit Making a Murderer hat nun also auch das Streaming-Portal Netflix seinen Teil beigetragen zur Riesenwelle der sehr schicken True-Crime-Formate, die gerade durch die Popkultur schwappt. Angefangen hat der Boom mit dem Podcast Serial, der 2014 in seiner ersten Staffel den Mord an einer Studentin aus Baltimore aufarbeitete. Anfang 2015 dann zeigte der Bezahlsender HBO die Serie Jinx, an deren Ende der schwer dubiose und sehr reiche New Yorker Immobilienerbe Robert Durst beiläufig (aber dummerweise auf Band) ein paar Morde gestand; Jinx sah aus wie eine HBO-Serie eben aussieht: tolle Bilder, toll geschnitten, nur eben echte Tote. Durst sitzt heute im Knast und wartet auf seinen Prozess.

Und es gibt noch viel mehr: In Großbritannien arbeitete Channel 4 gerade in der Miniserie The Murder Detectives den Mord an einem 19-Jährigen in Bristol auf, der im Jahr zuvor auf offener Straße niedergestochen worden war. Der US-Sender ABC hat eine neue Serie angekündigt, die einen kompletten (und natürlich realen) Gerichtsprozess aus der Sicht der zwölf Geschworenen erzählen soll.

Und dann gibt es in Deutschland ja auch noch gedruckte Varianten der eleganten Mordberichterstattung: Seit Juni 2015 hat der Stern einen Ableger namens Stern Crime, in dem sehr poetisch geschriebene und sehr kultiviert bebilderte Gräueltaten zu finden sind. Sogar in der bürgerlichen Zeit gibt es seit Kurzem eine Seite zu "Recht und Unrecht". Das echte Verbrechen ist aus der Schmuddelecke entkommen.

Mord und Totschlag sind nicht unbedingt ein attraktives Werbeumfeld

Natürlich ist es keine völlig neue Erfindung von HBO & Co., sich ästhetisch wertvoll mit realen Bluttaten auseinanderzusetzen. Truman Capotes Buch Kaltblütig erzählte schon 1965 von den Morden an einer vierköpfigen Familie in Kansas und war ein Wegbereiter des sogenannten New Journalism; auch der New Yorker hat in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts Mörder porträtiert. So schwer in Mode wie heute aber war die Realität des Schrecklichen wohl noch nie; im Guardian erschien im Dezember ein langer Text über den Boom, der unter anderem hübsch beschrieb, dass heute sogar fiktive Kriminalromane versuchen, möglichst nach True Crime auszusehen.

Netflix und HBO haben das Genre nicht erfunden, den Hype gäbe es ohne sie vermutlich aber auch nicht. Serien wie The Jinx und Making a Murderer sind sehr aufwendig und teuer, und sie sind auch: anstrengend. Making a Murderer ist nicht zehn Folgen lang immer nur spannend, man muss auch ein bisschen durchhalten. Es ist kein Fernsehen für ein Massenpublikum, doch das brauchen die Abo-Anbieter HBO und Netflix ja auch nicht. Fragt man die Filmemacherinnen selbst, die jahrelang auf eigene Kosten recherchierten, sagen sie: kaum vorstellbar, dass ein klassischer TV-Sender ihre Serie gekauft hätte.

Es wird Geld verdient mit dem brutalen Sterben von Menschen

Hinzu kommt auch, dass Netflix und HBO keine Werbung brauchen, und dass das von Vorteil ist, macht ein Blick in die ersten Hefte von Stern Crime deutlich. Mord- und Totschlag sind zwar total hot, aber nicht unbedingt ein attraktives Werbeumfeld für Taschen und Hautcremes. Fast keine Anzeige findet sich in den ersten drei Heften. Fragt man nach, erklärt Chefredakteur Giuseppe di Grazia, das Magazin sei "von Beginn an als Vertriebstitel konzipiert" worden (auch wenn laut Verlag der Erfolg des Hefts inzwischen die Werbewirtschaft interessiert). Heißt: Der Leser muss es finanzieren, nicht der Anzeigenkunde. Immerhin 80 000 Hefte wurden von der dritten Ausgabe verkauft, 7000 Abonnenten soll es geben. Hochglanzmord ist was fürs Abo-Publikum.

Natürlich wirft der Erfolg der Serien und Hefte auch Fragen auf, es wird Geld verdient mit dem brutalen Sterben von Menschen. Das Andererseits hat Mark Harris, Kolumnist bei Entertainment Weekly, in seinem Blog so zusammengefasst: Fiktionale Serien wie The Killing oder Broadchurch, in denen über zehn Folgen ein Fall aufgeklärt wird, verbänden etwas Wahres (die Idee, dass ein einzelner gewaltsamer Tod sehr viele Leben beeinflussen kann) mit etwas Falschem: dem unangemessenen guten Gefühl, dass sogar ein brutaler und scheinbar beliebiger Mord, wenn man ihn genau genug untersucht, am Ende immer unvermeidbar erscheint. So ist die Welt auch im Tatort. So ist die Welt aber nicht.