SZ: Moderator Dieter Moor will mit über 50 plötzlich Max heißen. Seine Begründung: Es sei Zeit zu ändern, was die Altvorderen bestimmt haben. Können Sie diesen Schritt nachvollziehen?

Damaris Nübling: Absolut. Kinder wollen oft später nicht mehr den Auftrag erfüllen, den ihnen ihre Eltern mit dem Namen gegeben haben. Natürlich steckt nicht hinter jedem Namen eine Erwartung, aber wer Kinder nach sich selbst oder nach Vorfahren benennt, bürdet ihnen damit schon ein Erbe auf. Vorsichtig sollte man auch bei berühmten, unerreichbaren Persönlichkeiten sein: Wenn jemand Bach heißt und seinen Sohn Johann Sebastian nennt, ist natürlich klar, was damit gemeint ist. Oder der Name ist zu religiös aufgeladen. Welcher Atheist will schon Gottlieb heißen?

Wie viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Namen?

Für Deutschland gibt es dazu keine Studien. Ich frage immer meine Studenten. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber im Durchschnitt heben etwa 20 Prozent die Hand. Das ist eine ganze Menge.

In Schweden können Erwachsene inzwischen ihren Vornamen ganz leicht ändern - ein Modell für Deutschland?

Warum nicht. Namen sind immer fremdbestimmt. Warum sollten wir unsere Namen nicht selbst festlegen können? In Schweden ist das seit 2009 möglich, Vor- und Zuname können ganz leicht online ausgewechselt werden. Pro Jahr ändern inzwischen etwa 2500 Personen ihren Namen. Vor allem Migranten schwedisieren ihre Namen und berichten dann, wie sie plötzlich Wohnung oder Job gefunden haben. Das wäre für Deutschland auch gut. Migranten mit ausländisch klingenden Namen werden hier nachweislich benachteiligt.

Was spielt bei der Namengebung eine Rolle?

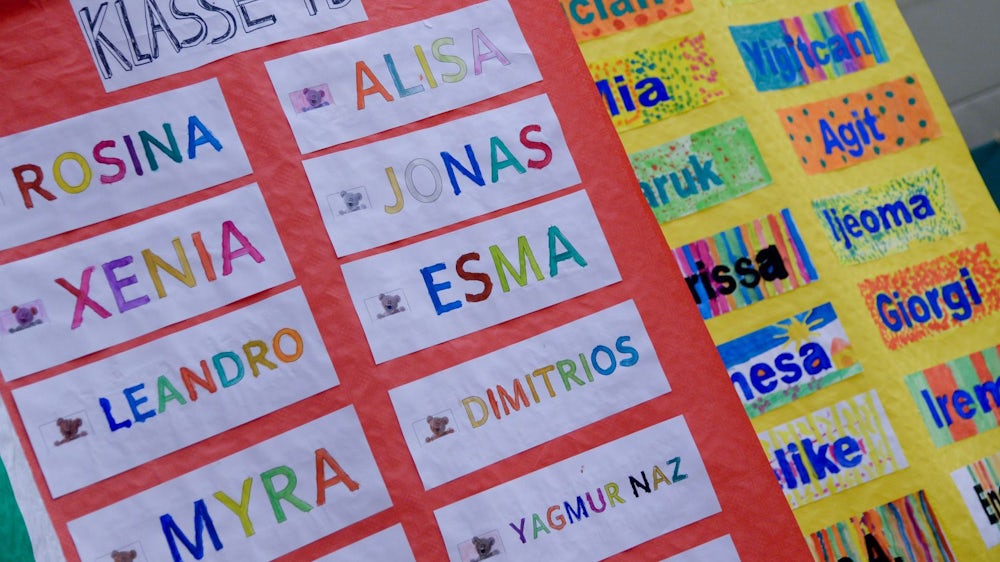

Unisexnamen sind praktisch nicht möglich, ein Name muss in Deutschland das Geschlecht markieren. Dass Eltern aus unteren Schichten ihre Kinder eher Kevin oder Chantal nennen, ist zwar noch nicht richtig nachgewiesen. Aber die Arbeiten meiner Studierenden zeigen schon, dass an Hauptschulen solche Namen eher vorkommen. In dieser Schicht bedient man sich gerne bei Fußballern oder im Privatfernsehen. Dass Namen aus der Oberschicht imitiert werden, ist dagegen seltener geworden. Bis auf den Bindestrich: Während eine Marie-Luise früher eher für Oberschicht sprach, ist der Bindestrich inzwischen nach unten gewandert.

Sechs Buchstaben, zwei Silben, tausendfach vergeben: Sophie ist der beliebteste Mädchenname des Jahres 2014. Am zweithäufigsten haben Eltern den Vornamen Marie vergeben.

Was ist das Schlimmste, was Eltern ihren Kindern antun können?

Natürlich gibt es verbrannte Namen wie Adolf, aber zum Glück wird der nicht mehr vergeben. Benennungen nach konkreten, vor allem negativen Persönlichkeiten, sind generell schwierig. Auch Nachbenennungen nach Prominenten, die noch in einen Skandal verwickelt werden könnten, sind immer ein Risiko.

Wie sieht es aus mit ausgefallenen Namen?

Deutschland handhabt das sehr streng. Zahlen oder Abkürzungen sind hier, anders als beispielsweise in den USA, verboten. Ebenso Ortsnamen oder sprechende Namen. Ansonsten kann ich nur allen Eltern dazu raten, den Namen zu vergeben, den sie für ihre Kinder wollen. Jeder geht anders mit seinem Namen um. Eine Einzigartigkeit birgt natürlich ein Risiko, aber sie ist nicht per se schlecht. Ich beispielsweise mag meinen Namen, auch wenn ich noch nie einer anderen Damaris begegnet bin.

Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose, hieß es lange. Gilt das immer noch?

Die Hitlisten zeigen: Diese Namen vergibt kaum einer mehr, hier wurde öffentlich Namenstigmatisierung betrieben und die Eltern haben reagiert. Ich kann nur allen Kevins Mut machen, dass sie sich von der Stigmatisierung nicht beeinflussen lassen. Lehrer haben bei Kevin oder Chantal Vorbehalte, das ist nachgewiesen. Dass sie solche Kinder auch schlechter benoten, nicht.

Zehn Buchstaben, fünf Silben, fünf Vokale: Eltern haben sich 2014 am häufigsten für Maximilian als Name für ihre Söhne entschieden. Alexander folgte auf Platz zwei, Paul sicherte sich den dritten Rang.

Können Namen das Leben vorbestimmen?

Das wird oft behauptet, aber dafür gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg. Dennoch glauben viele an Namenmagie. In den USA gibt es sogar Untersuchungen, die behaupten, der erste Buchstabe spiele beim Job eine Rolle: Als Damaris würde ich eher Dachdeckerin. Aber das ist Quatsch, reiner Aberglaube.

Wie groß ist die Gefahr, dass ein Name, der jetzt gut klingt, bald wieder out ist?

Trends sind sehr viel langfristiger, als wir glauben. Und oft betreffen sie nicht einzelne Namen, sondern eher lautliche Muster. Derzeit sind weiche Konsonanten und sonore Klangmuster - wie bei Lilly, Lara, Mia oder auch Leo - in. Zudem sind Namen deutlich kürzer geworden. In den siebziger Jahren nannte man seinen Sohn Sebastian oder Andreas, heute sind Tom oder Finn Trendnamen. Auch Frauennamen sind kürzer geworden: Statt Christina heißen Mädchen heute eher zweisilbig Mia oder Emma.

Woher kommt die Vorliebe zu kurzen Namen?

Solche Namen sind im Alltag leichter zu gebrauchen. Ein Maximilian wurde früher von den meisten wahrscheinlich auch Max genannt. Inzwischen haben solche Kosenamen Einzug in die offizielle Namenvergabe gefunden. Der Trend geht zur Intimisierung. Lilly ist ja ursprünglich die Kurzform von Elisabeth, Mia von Maria. Solche Namen können allerdings auch zur Belastung werden.

Wieso?

Kinder werden erwachsen, manchen wird dann ihr Name zu kindlich, sie fühlen sich mit Diminutiv im Job eventuell nicht ernst genommen. Natürlich trifft das nicht auf alle zu: Viele Lillys tragen ihren Namen mit Stolz. Deshalb kann man schlecht sagen, der oder der Name geht gar nicht. Wie man seinen eigenen Vornamen wahrnimmt, das ist sehr individuell.