Im Regal stehen die drei dicken Bände der "Hundert Jahre" ordentlich unter O, Goldschnitt, marmorierter Buchdeckel, Halbleinen, Fadenheftung, selbstverständlich mit Lesebändchen und ebenso selbstverständlich ungelesen. Nach dreißig Jahren klebt sogar der Preiszettel noch drauf, "DM 48. -".

Heinrich Albert Oppermanns "Zeit- und Lebensbilder aus drei Generationen" behandeln die Jahre 1770 bis 1870 im ländlichen Hannover und wären vergessen, hätte sich nicht der unfehlbare Arno Schmidt für dieses versunkene Jahrhundertwerk verwendet. So erschienen seit 1978, von Hans-Michael Bock herausgegeben, gestaltet von Edda Köchl, der ersten Frau von Wim Wenders, und hergestellt vom besessenen Buchmacher Franz Greno die Lieblingsbücher Schmidts ("Haidnische Alterthümer") in neuen Ausgaben: der "Belphegor" von Wezel, der "Genius" von Grosse, Tiecks "Vogelscheuche" mitsamt dem "Alten Buch und die Reise ins Blaue hinein" (Poe führt es im "Sturz des Hauses Usher" an), die "Insel Felsenburg" von Schnabel und leider auch der niedersachsenfade Oppermann. Kein halbwegs kostenbewusster Verlag hätte sich diese sorgfältig edierten und hochgermanistisch benachworteten alten Bücher geleistet, keiner außer dem hochprofessionellen Ramschladen Zweitausendeins.

Der Verleger hieß Lutz Reinecke und hatte sein Geschäft beim Verpackungskünstler Siegfried Unseld gelernt. Zweitausendeins, benannt nach dem psychedelischen Film von Stanley Kubrick, belieferte seit 1969 das flache Land mit dem "Merkheft", einem seidenpapierenen Katalog, der billige Platten, billige Bücher, billige Buttons und auch sonst allerlei Preiswertes anpries. Hinten waltete als züchtige Hausfrau Annemarie Susemihl und ermahnte die Kundschaft, doch bitte leserlich zu schreiben und bei den Bestellungen die Nummer nicht zu vergessen.

Sonst wimmelte es von Sonderangeboten und "nur noch" sowie reißerischen Sprüchen, die jede Petitesse zum auratischen Kunstwerk erhoben, das schon morgen nicht mehr zu haben sein würde. Jede Restauflage ging bald über Zweitausendeins ins Land oder über die Läden in halbwegs gebildeten Städten wie München, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Freiburg und Berlin ans bescheiden alimentierte studentische Publikum.

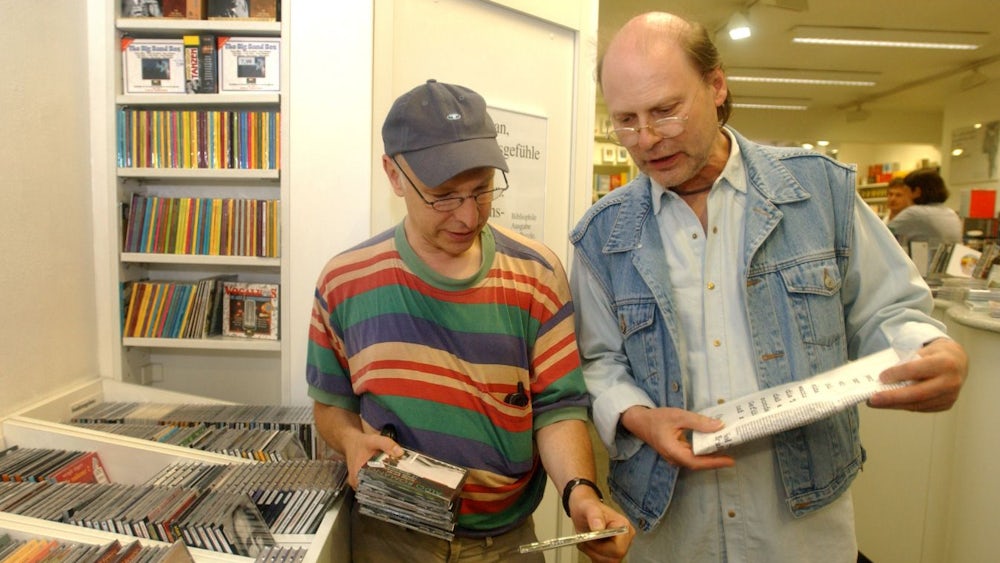

Diese Läden waren selten größer als eine Teeküche und zeigten deshalb kaum ein Zehntel des im "Merkheft" annoncierten Angebots. Hinten im Lager aber gab es alles, was mit fünf- und sechsstelligen Ziffern versprochen worden war. Wem nach mitmenschlicher Wärme war, der fand sie überreich, aber er fand vor allem eine Gegenkultur. Frank Zappa raunzte aus den Lautsprechern seinen miserablen Hurensohn, Leonard Cohen elegierte vor sich hin, und dann flehte wieder Bob Dylan in die drangvolle Enge, sang, wie nur Dylan singen kann: "On a night like this". "Planet Waves", hier im Laden womöglich schon für DM 7,95 zu haben.

Neben der Kasse stapelte sich "Global 2000", der apokalyptische, dabei regierungsamtliche Report, wonach der Welt der sofortige Untergang durch Selbst- und Umweltzerstörung drohte. Die Gedichte von Wolf Wondratschek lagen nicht weit davon, exklusiv bei Zweitausendeins und unfassbar erfolgreich, ebenso wie Eckhard Henscheid, den kein Feuilleton rezensierte und die geschmackssichere Laufkundschaft dafür zu Hunderttausenden kaufte. Irgendwann nahm Zweitausendeins zum fixierten Ladenpreis auch Bücher anderer Verlage ins Programm, aber es gab genug Gläubige, die ein Buch nur als gutes, wahres und deshalb schönes Buch anerkannten, wenn es vom Versender aus Frankfurt kam.

Lutz Reinecke heiratete, hieß nach seiner Frau jetzt Kroth, brachte Wilhelm Reich heraus und Homöopathie für Hunde. Der Vegetarismus wurde propagiert, ein Training, um ohne Brille gut sehen zu können, dazu, denn ohne diesen Treibstoff ging es doch nicht, bilderreiche Sittengeschichten nicht nur von Eduard Fuchs. Auch Sex war Revolution oder wenigstens Gegenkultur. Das Land wie die Universitätsstadt hungerte nach Aufklärung und wurde mit der sanften Pornografie aus Jörg Schröders März-Verlag und Günter Amendts "Sexfront" bestens versorgt.

Zu Hause ächzten die selbergebauten Regale unter den Reprints, die ersten zwanzig Bände des Kursbuchs, die Akzente, die ganze Fackel in zwölf Bänden, weinrot, ein Pensum, für das kein noch so langer Winter hinreichte, Hansers Jean Paul und Lichtenberg, Wagenbachs Shakespeare-Übersetzung von Erich Fried.

Zweitausendeins hat mit diesen Monsterunternehmen unzählige Studentenwohnungen immer weiter verkleinert und mit einem alternativen Kanon ausgerüstet. Es gab einfach alles, und es war bezahlbar. Beethovens sämtliche Klavierkonzerte, Deutsche Grammophon natürlich, aber statt irgendwelcher Phantastillionen nur ein paar Studentenmark. Ein Musik-, ein Bücher-, ein Leseschatz fürs ganze Leben.

Billig geht aber nicht mehr, billig kommt teuer. Lutz Kroth hat Zweitausendeins schon 2006 an die Brüder Kölmel verkauft, und das Unternehmen macht durchweg Verlust. Nach Mitteilung der Gewerkschaft Verdi sollen nach und nach alle Läden geschlossen werden. Wenn sie doch bleiben sollten, dann - Großes Ehrenwort! - lese ich die tausend Seiten Oppermann doch noch.