Pophistorisch hat diese Zeitung in Sachen Kurt Cobain womöglich etwas gutzumachen. Als am 11. April 1994 der Nachruf auf den Sänger, Gitarristen und Songwriter der Band Nirvana erschien, stand auf diesen Seiten, dass sein Tod "wohl kaum (. . .) der Anfang einer neuen Rock-'n'-Roll-Legende" sei. Er sei zwar mitunter "großartig" gewesen, aber "bei aller Hingabe - zu sagen hatte Kurt Cobain nichts". Überhaupt komme die Sache "eher zu spät als zu früh", Grunge sei doch schon längst wieder zu Grabe getragen.

Die Sache verlief dann doch etwas anders. Grunge gab es zwar wirklich bald nicht mehr, und im strengen Sinne innovativ war das Genre auch nicht. Musikalisch gesehen war Grunge schließlich nicht viel mehr als eine Mischung aus dem Hardrock der frühen und dem Punk-Rock der mittleren und späten Siebzigerjahre. Aber neu war doch, dass diese, von großen Plattenfirmen unabhängige Musik im Mainstream angekommen war. In kaum einem Bericht darüber fehlt der Hinweis darauf, dass "Nevermind", das zweite, im September 1991 erschienene Studio-Album Nirvanas im Januar des folgenden Jahres Michael Jacksons "Dangerous" vom ersten Platz der amerikanischen Billboard-Charts ablöste. Bis heute soll sich "Nevermind" über 30 Millionen Mal verkauft haben.

Tatsächlich ist es immer noch ein brillantes, einzigartiges Album, von vorne bis hinten, vom Überhit "Smells Like Teen Spirit" über "In Bloom", "Come As You Are", "Lithium", "Polly", "On A Plain" bis zum hypnotischen "Something In The Way". Ein solitäres Popmusik-Ereignis. Gleichzeitig roh, minimalistisch, abgründig, aggressiv, zornig, verzweifelt, heavy und doch einladend melodiös, poppig. Eindeutig geschrieben von jemanden, der einen guten Popsong mindestens so sehr liebte wie den brachialen Tritt auf das Verzerrerpedal. Mindestens. Und dann auch wieder nicht. Das war es gerade. "Nevermind" war eine gesprungene Umarmung, mit Anlauf. Und es ist bis heute das jüngste Album geblieben, das in den einschlägigen Bestenlisten neben den uralten Meisterwerken der Beatles, von Dylan, Elvis und den Beach Boys einen Platz gefunden hat. Und nicht einfach nur ganz weit dahinter.

Unwiderstehliches Krawall-Video

Erfunden hatte Grunge natürlich weder Kurt Cobain noch Nirvana. Die Erfinder einer neuen Bewegung sind selten ihre Galionsfiguren. Das sind die, denen es gelingt, die Ideen der Bewegung idealtypisch zu verkörpern und damit dann nicht nur eine kleine Jüngerschaft, sondern die jugendlichen Massen zu verzaubern. Elvis hat den Rock'n'Roll nicht erfunden und die Sex Pistols nicht den Punk. Aber erst mit ihnen wurden es Massenphänomene. Der New Yorker brachte diesen Effekt im Zusammenhang mit Nirvana auf die schöne Formel: "Nirvana sounded like nothing on the radio, and then, all of a sudden, everything on the radio sounded like Nirvana." - Nirvana klang wie nichts, was bis dahin sonst im Radio gespielt wurde, und dann klang plötzlich alles im Radio wie Nirvana.

Der Urknall war die unwiderstehliche, am 10. September 1991 veröffentlichte Single "Smells Like Teen Spirit". Und natürlich das dazugehörige, kaum weniger unwiderstehliche Krawall-Video, das der Musiksender MTV auf der Höhe seines medialen Einflusses bald zu einem seiner meistgespielten Clips machte. Wodurch der Song endgültig zur Hymne, die Band weltberühmt und ihr Kopf zur Ikone einer ganzen Generation wurde. Aus heutiger Sicht lässt sich deshalb doch zweifelsfrei sagen, dass er eine Rock'n'Roll-Legende ist, mehr noch eigentlich: ein Idol. Und zwar im kleinen Kreis der ganz großen Popmusik-Idole der westlichen Kulturgeschichte vorerst das letzte.

Auch die gesellschaftlichen Bedingungen für diesen gigantischen Ruhm, der Cobain schließlich - neben einer ernsten Drogensucht, einigen psychischen Problemen und einem obskuren Magenleiden - dazu brachte, sich im Alter von nur 27 Jahren am 5. April 1994 in seiner Villa in Seattle mit einer Schrotflinte in den Kopf zu schießen - auch diese Bedingungen seines Ruhms hatte er freilich nicht selbst geschaffen.

"Aussteiger und Karriereverweigerer"

Er wurde zur Symbolfigur einer vom haltlosen Hochglanz und den kapitalistischen Exzessen der Achtziger abgestoßenen und schwer desillusionierten Generation junger Menschen. Der Schriftsteller Douglas Coupland hat ihr mit seinem ebenfalls 1991 erschienenen Roman "Generation X - Geschichten für eine immer schneller werdende Kultur" den Namen gegeben. Man nannte sie auch Slacker und in den einschlägigen Reflexionen der Zeit finden sich emphatische Psychogramme.

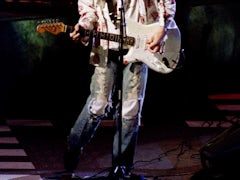

Der Spiegel etwa schrieb damals davon, wie sie sich als Subkultur gegen die Falschheit von "Madonna, MTV und Versace" stemmten mit ihren zerrissenen Jeans, den Flanellhemden und den fettigen langen Haaren, "eine Bewegung aus Aussteigern und Karriereverweigerern, die zynisch und leidenschaftlich am Rande der Gesellschaft nach wirklichen Werten suchten". Das liest sich natürlich ein bisschen wie die Wunschphantasie eines notorisch nervösen Zeitdiagnostikers.

Und doch ist auch 20 Jahre später nicht zu leugnen: Grunge und die Folgen waren - in einer Situation, in der man darüber offenbar noch in einer gewissen Unschuld nachdenken konnte - eine fast rührend ernste Reflexion auf die Frage, wie wir unter den Bedingungen einer gefräßigen und tendenziell herzlosen Massenkultur eigentlich leben sollen.

Es dürfte nicht allein der unvermeidlichen Altersnostalgie geschuldet sein, dass sich kürzlich Stephen Malkmus, der Kopf der ebenfalls in den Neunzigerjahren berühmt gewordenen amerikanischen Indie-Band Pavement, an diese Zeit mit den Worten erinnerte: "Diese Jahre erscheinen den Leuten wie eine romantische Zeit, während uns damals viele Zynismus vorwarfen. Überall waren diese trotzigen Diskussionen über den Ausverkauf und die Macht der Platten-Konzerne, über Ironie und Aufrichtigkeit. Im Rückblick allerdings kann man wohl sagen, dass all der Zynismus schlicht bedeutete, dass man sich Gedanken machte. Es ging noch um etwas."

Womit man direkt wieder bei dem (damals längst nicht nur in der SZ geäußerten) Vorwurf wäre, dass Cobain eigentlich doch nichts zu sagen gehabt hätte. Klopft man seine Songs auf konstruktive Vorschläge zur gesellschaftlichen Veränderung ab, kann man das vielleicht behaupten. Eine seiner besten und berühmtesten Zeilen lautet schließlich in "Smells Like Teen Spirit": "I feel stupid and contagious / Here we are now, entertain us!" - Ich fühle mich beschissen / Hier sind wir, unterhaltet uns. Man legte damit aber nicht nur einen etwas unterkomplexen, auch faden Kunstbegriff zugrunde, man übersähe so auch die Kraft der Negativität, eine Beweislastumkehr zuungunsten der herrschenden Verhältnisse zu erzwingen. Ändern muss sich natürlich deshalb so oder so noch lange nichts. Aber wann kommt es überhaupt schon einmal zu Veränderungen? Und wann gehen sie wie geplant über die Bühne?

Von heute aus betrachtet erscheint es irritierender, dass unter all den großen toten Pop-Helden Kurt Cobain derjenige ist, dessen Vermächtnis uns am wenigsten zu sagen hat. Allenfalls die nicht zu aller Zufriedenheit aufgeklärten exakten Umstände seines Selbstmordes erregen weiter eine gewisse Aufmerksamkeit. Eben haben es neue Bilder seiner Leiche am Tatort in die Schlagzeilen geschafft. Pilgerfahrten nach Seattle oder in seine Heimatstadt Aberdeen sollen unter Hardcore-Fans auch noch recht beliebt sein. Sonst ist es auffällig still geworden.

Kurt Cobain machte Seattle in aller Welt bekannt. Zwanzig Jahre nach seinem Tod ist die US-Metropole das Gegenteil von dem, was der Grunge-Musiker besang: modern, lebenswert, reich.

Und wie so oft dürfte das mehr mit uns selbst als mit Kurt Cobain und seinem Werk zu tun haben. Das Internet 3.0 zwingt längst nicht nur Künstler zur prinzipiell grenzenlosen Selbstdarstellung, aus purer Überlebensnotwendigkeit. Der Ausverkauf ist Alltag geworden. Kritische Fragen nach Aufrichtigkeit und den Grenzen des Kommerzes erscheinen inzwischen fast wie aus einer anderen Welt. So weit entfernt immerhin, dass sie nicht einmal mehr als Mahnung taugen.

Der Todestag Cobains mag im Übrigen der musikgeschichtlich etablierte Tag sein. Der aus heutiger Sicht gesellschaftsgeschichtlich und zeitdiagnostisch vielleicht bedeutendere dürfte der Tag Ende 2005 gewesen sein, als Courtney Love ein Viertel ihres Teils der Rechte am Nachlass ihres Mannes für angeblich knapp 60 Millionen Euro an "America's best housewife" verkaufte, die Service-TV-Königin, Medienunternehmerin und Milliardärin Martha Stewart.

Spätestens seit ihrer Verurteilung wegen Aktienbetrugs, Meineids und Behinderung der Justiz zu fünf Monaten Haft und zwei Jahren Berufsverbot im Jahr 2004 gilt sie vielen nicht mehr nur als Inbegriff amerikanischer Biederkeit, sondern auch als Inbegriff von Heuchelei. An sie ging das Vermögen eines Mannes, der in seinem Abschiedsbrief geschrieben hatte, dass es das schlimmste Verbrechen, das er sich vorstellen könne, sei, anderen Menschen etwas vorzuspielen: "The worst crime I can think of would be to rip people off by faking it".

Man kann sich also vor der Zeit umbringen, um seine Überzeugungen nicht verraten zu müssen. Aber dann besorgt das einfach jemand anderes. Love hatte den Abschiedsbrief vor 10 000 Menschen bei einer Trauerfeier selbst unter Tränen vorgelesen.