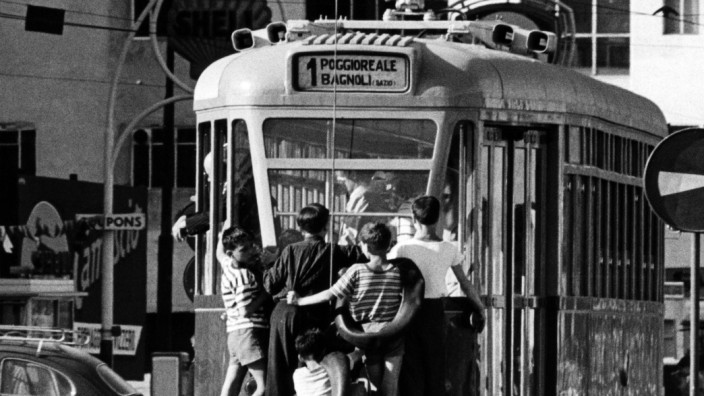

An der Bucht von Neapel lag vor vielen Jahren eine der mächtigsten Städte der Welt. Von dieser Vergangenheit ist, abgesehen von den Ruinen, ein großes Gemeinwesen geblieben, das es in Europa in solcher Altertümlichkeit wohl nur einmal gibt.

Noch heute scheinen Teile des historischen Zentrums und seiner unmittelbaren Peripherie, von den Bauten bis hin zum gesellschaftlichen Leben, in eine weit zurückliegende Zeit zu gehören. Enge und Geschlossenheit dieser Viertel wirken beinahe mittelalterlich. Und zumindest in manchen von ihnen sind, wie in alten Zeiten, Gefahr und Gewalt allgegenwärtig.

In dieser Stadt spielt die "neapolitanische Suite" einer Schriftstellerin namens Elena Ferrante, eine Folge von vier Romanen mit insgesamt fast zweitausend Seiten.

Publikum und Kritik sind sich angesichts dieses Werks mehr oder minder einig: Elena Ferrante sei der Charles Dickens des 21. Jahrhunderts, schrieb die Londoner Zeitschrift The Economist. Andere verglichen sie mit Franz Kafka (The Guardian) oder mit Émile Zola (The Nation). Wann hätte es je höheres Lob für einen neuen Roman gegeben?

Ein solches Spektakel war nicht vorauszusehen gewesen: "L'amica geniale" ("Meine geniale Freundin" wird das Buch ein wenig sinnverfälscht auf Deutsch heißen), der erste Band, wurde in Italien im Jahr 2011 veröffentlicht und verkaufte sich bis heute in etwa 200 000 Exemplaren, ähnlich wie die früheren Romane der Autorin (die im Ausland wenig Glück hatten).

Wechselspiel der gegenseitigen Überbietung von Kritik und Werbung

Das ist respektabel, aber nicht überwältigend. Die folgenden drei Bände taten es dem ersten Buch nach. Erstaunlich hingegen ist die Wirkung in den Vereinigten Staaten, wo der erste Band 2013 erschien und der letzte im vergangenen Jahr.

Hier erfasste die Bewunderung für das Werk zuerst die professionelle Kritik, um sich dann schnell zu verbreiten, in einem Wechselspiel der gegenseitigen Überbietung von Kritik und Werbung. Bald wurde die Euphorie in andere Länder übertragen, von Schweden über Frankreich bis in die Slowakei - und kehrte nach Italien zurück, wo man nun glaubt, ein Jahrhundertwerk zu besitzen.

Am 27. August wird "Meine geniale Freundin" bei Suhrkamp erscheinen, die anderen drei Bände sollen im Abstand von jeweils einem halben Jahr folgen.

Wilde Spekulationen ranken sich um die Identität der Autorin

Beflügelt wird der Erfolg durch die Inszenierung einer Abwesenheit: Denn "Elena Ferrante" ist ein Pseudonym, das offenkundig dem Namen der italienischen Schriftstellerin Elsa Morante nachgebildet ist. Deren Werk "La storia", ein Monument der Alltagsgeschichte, verursachte 1980 in Italien einen ähnlichen Furor wie heute das Œuvre von Elena Ferrante in der ganzen Welt.

Außer den Verlegern, so heißt es, wisse niemand, wer sich hinter "Elena Ferrante" verberge. Wilde Spekulationen ranken sich um die Identität der Autorin, literarische Detektive wurden in Bewegung gesetzt, Hunderte Artikel einem vermeintlichen Wunder der Diskretion gewidmet. So erregend wirkt es, dass eine Schriftstellerin, die viele Millionen Leser zu bewegen vermag, der wärmenden Sonne des öffentlichen Erfolgs nichts abgewinnen will.

Weniger aufregend sind die Romane: Sie erzählen, in einer flüssigen, unprätentiösen, aber zuweilen stark verdichteten Sprache, die Geschichte einer weiblichen Freundschaft - wobei das Wort "Freundschaft" hier nur unter Vorbehalt gilt.

Gemeinsam gehen die beiden nur durch die ersten Schuljahre

Elena Greco ("Lenù"), eine Frau von 66 Jahren, erinnert sich an ihr Leben, das von früher Kindheit an bestimmt war durch das innige Verhältnis zu der gleichaltrigen Raffaella Cerullo ("Lila"). Diese Gefährtin ist die "geniale Freundin" - und eine "geniale Freundin" ist die Erzählerin selber, wenn auch in einem eher ironischen Sinn.

Doch gemeinsam gehen die beiden nur durch die ersten Schuljahre. Lenù wechselt auf die Mittelschule und auf das Gymnasium, sie studiert in Pisa, an einer der berühmtesten Universitäten Italiens. Sie zieht in die großen Städte des Nordens und wird zu einer erfolgreichen Schriftstellerin.

Lila hingegen bricht die Schule ab, sie bleibt in ihrem schmutzigen Viertel. Doch soll sie die intellektuell Überlegene sein: Sie bringt sich das Lesen selbst bei, im Alter von drei Jahren, sie erwirbt binnen kurzer Zeit so gute Kenntnisse des Lateinischen und Griechischen, allein und nur anhand eines Lehrbuchs, dass sie ihre Freundin durch die ersten Jahre der "scuola media" wie auch des Lyzeums lotsen kann.

Ihr inniges Verhältnis ist auch geprägt von Rivalität und Eifersucht

Was Lenù mühsam lernen muss, begreift Lila augenblicklich, und was Lenù durch zähe Anpassung erwirbt, verschleudert Lila in wildem Verzicht. Wo Lenù sich angenehm macht, stößt Lila andere Menschen vor den Kopf. Sie tut es, um sich von ihrer "Freundin" zu unterscheiden. Denn so innig Lenù und Lila verbunden sein sollen, so sehr ist ihr Verhältnis geprägt von Rivalität und Eifersucht.

Von Frauen also handeln diese Bücher. Ihr Leben ist prototypisch und komplementär angelegt: Lila sucht ihr Leben innerhalb der Verhältnisse, aus denen sie stammt, selbst zu gestalten; Lenù tut das Entsprechende, indem sie ihr Milieu verlässt. Gewiss, es kommen Männer vor, als Väter und Brüder, als Gatten, Liebhaber und Söhne, als Kollegen, als Schläger und als Autofahrer. Es gibt Familien in diesen Büchern, ein Dutzend oder mehr, sodass man sich viele Namen merken muss.

Auch zieht die italienische Geschichte hindurch, vom Fiat 1100 über die Kampfschriften der Feministin Carla Lonzi (1970) bis zu den Korruptionsskandalen der 90er-Jahre.

Eine nüchterne, zuweilen rücksichtslos analytische Erzählerin

Doch liegt die Aufmerksamkeit auf dem Privaten, genauer: auf den weiblichen Charakteren - ohne dass diese Aufmerksamkeit etwas besonders Aufdringliches hätte. Elena Ferrante ist eine nüchterne, zuweilen rücksichtslos analytische Erzählerin, der die "starke Frau", die Lieblingsgestalt einer offenbar schon historisch gewordenen Etappe der Emanzipation, vermutlich nur suspekt wäre. Denn was verbirgt sich dahinter, wenn nicht die offensive Verneinung des Mannes - und damit seine anhaltende Gegenwart?

Die "neapolitanische Suite" ist den großräumigen Rauschbüchern des 19. Jahrhunderts nachgebildet: leicht zugänglich, ein wenig exotisch und anheimelnd zugleich, mit vielen Figuren, die sich immer wieder zu neuen Kombinationen fügen.

In solchen Romanen hatte einst eine neue, aufstrebende Klasse versucht, der eigenen Existenz eine Form abzugewinnen, getrieben von Neugier wie von Zweifel, von einem Bedürfnis, das eigene Dasein gespiegelt und überhöht zu sehen, wie auch von einem tiefen Misstrauen gegenüber den eigenen Machenschaften.

Rückgriff auf den notorisch gestrigen Mezzogiorno

Doch diese Erzählungen verloren in dem Maße an Bedeutung, wie das bürgerliche Dasein zur vorherrschenden, ja einzigen Lebensform wurde - und es folglich daran nichts Neues mehr zu deuten gab.

Elena Ferrantes Serie will es jenen älteren Romanen nachtun, im Rückgriff auf den notorisch gestrigen Mezzogiorno. Der scheinbar ungebrochene Realismus dieses Romanwerks ist aber ein nostalgisches Projekt. Er bedient den Wunsch, die Epoche des großen realistischen Erzählens hätte nie geendet. Oder es möge sie wieder geben, unter anderen, womöglich weiblichen Voraussetzungen. Diese Nostalgie kostet etwas: Sie ist nur um den Preis einer sentimentalen Konstruktion zu haben.

2.

Als "Befana" verkleidete Männer auf dem Canale Grande in Venedig während der "Regata delle Befane" (Hexenrennen).

(Foto: REUTERS)Zu Beginn der Geschichte verschwinden zwei heiß geliebte Puppen. Sie werden von einem Keller verschlungen, in den zuerst Lila die Puppe von Lenù und dann Lenù die Puppe von Lila hinabstößt. Die Botschaft dieser Szene ist nicht misszuverstehen: Die noch nicht schulreifen Spielmütter stoßen ihre Spielkinder ab, um sich fortan einander zuzuwenden - sie werden sich gegenseitig zu Müttern.

Der Keller ist ein dunkles Loch, "in dem uns etwas zu erwarten schien, das vor uns da war, aber immer auf uns gewartet hatte". Er ist ein Eingang zur Unterwelt, und in den Katakomben verbirgt sich nicht nur der Anfang der Freundschaft, sondern auch der Grund des Erzählens. "Ich liebe diese geheimnisvollen Bücher, sowohl alte als auch neue", erklärte Elena Ferrante zu Beginn ihrer Laufbahn als Schriftstellerin in einem Brief an ihre Verlegerin, "die keinen bestimmten Autor haben, aber selbst ein intensives Leben führen. Sie scheinen mir eine Art nächtliches Wunder zu sein, wie die Geschenke der Befana, auf die ich als Kind wartete."

Die Befana ist eine Hexe, die italienischen Kindern in der Nacht des Dreikönigsfestes Geschenke bringt - und der anonyme Autor ist die Gestalt des namenlosen Sammlers von Erfahrungen, dessen Ideal Walter Benjamin in seinem Aufsatz "Der Erzähler" von 1936 entwirft.

Aber von welchen "geheimnisvollen Büchern" soll hier die Rede sein? Es gibt kaum solche Bücher, und es gibt sie mit Sicherheit nicht in modernen Zeiten. So, wie der Roman weder ein "nächtliches Wunder" ist noch mit "dem Erzählen" zusammenfällt, sondern ein spätes, hochreflektiertes Produkt der Literaturgeschichte darstellt, so blieben die Autoren der großen Romane nicht anonym.

Im Gegenteil, von Honoré de Balzac bis Thomas Mann - sie alle legten Wert darauf, als Schöpfer ihrer Werke erkannt und behandelt zu werden, und das gilt letztlich auch für Charlotte Brontë. Von Elena Ferrante aber soll man nicht wissen, wer sie ist. Es wird sogar kolportiert, es gäbe sie gar nicht.

Die eine Schriftstellerin, die ihren richtigen Namen niemals preisgibt, ist ausgezeichnet vor allen anderen

Anstelle von Anonymität erzeugt dieses Pseudonym - und dessen strikte Wahrung - etwas anderes, als "Elena Ferrante" behauptet: nämlich äußerste Kenntlichkeit. Namen haben alle lebenden Autoren, Pseudonyme werden über kurz oder lang gelüftet. Die eine Schriftstellerin aber, die ihren richtigen Namen niemals preisgibt, ist ausgezeichnet vor allen anderen. Und es steht zu vermuten, dass Elena Ferrante weiß, was sie tut.

Auf den ersten Seiten der Rahmenerzählung berichtet die alt gewordene Lenù, sie sei von Lilas Sohn angerufen worden. Seine Mutter sei verschwunden, und mit ihr alle Gegenstände, die ihre historische Existenz hätten belegen können.

Aus den Fotografien, die sie zeigten, habe sie ihren Kopf herausgeschnitten. Nicht nur künden diese Löcher augenfälliger als alles bedruckte Papier von der Existenz der Verschwundenen - es wird behauptet, Lila sei in den Urgrund ihrer Stadt zurückgesunken wie einst ihre Puppe. Kann man deutlicher darauf hinweisen, dass man es im Folgenden mit einem Konstrukt (und zwar mit einem ziemlich abenteuerlichen) zu tun hat?

Beinahe unendliche Ausbreitung des Gewöhnlichen

Doch nicht nur die Berichterstattung über die Autorin, sondern auch die Romane handeln vom Unkenntlichwerden: vom kompletten Verschwinden einer ganzen Person - und vom partialen Verschwinden, das sich ereignet, wenn ein außerordentlicher Mensch im Unscheinbaren aufgeht.

Ein Universum des Alltäglichen umgibt die Erzählerin und ihre Gefährtin. Und je mehr Aufmerksamkeit dem Gewöhnlichen zuteil wird, je anschaulicher der verbeulte Kochtopf an der Wand blinkt, je drastischer die heranwachsenden Burschen von einer weiblichen Brust gelockt und erschreckt werden, je gründlicher das Gebäck aus der Bar Solara vertilgt wird, desto gewisser ist: Die beinahe unendliche Ausbreitung des Gewöhnlichen erfüllt hier eine doppelte Aufgabe. Sie lässt nicht nur das Ungewöhnliche in sich verschwinden. Sie hebt zugleich das Gewöhnliche heraus.

3.

In der Prominenz des Gewöhnlichen liegt ein Trost, der den Lesern dieser dicken Bücher höchst willkommen zu sein scheint: Kein Leben ist so bedeutungslos, verstehen sie, als dass es nicht seinen Platz in der großen Erzählung finden könnte - auch Karl Ove Knausgårds Welterfolg "Mein Kampf", eine Romansuite in sechs Folgen, gehorcht diesem Prinzip (wobei das Gesicht dieses Autors allerdings sehr bekannt ist).

Aus demselben Grund dient allein schon der Umstand, dass fast zweitausend Seiten zur Beschreibung zweier Leben oder eines Lebens in zwei Varianten aufgewendet werden, der Befriedung der Leserseele - und die sechzig Jahre, die sie umspannen, sind lang genug, um auch die unangenehmsten Erfahrungen in den Lauf der Zeit sinken zu lassen.

Ein Trost liegt schließlich auch im zentralen Motiv der Suite, der lebenslangen "Freundschaft" zweier Frauen. Männer kommen und gehen, die Kinder erweisen sich bald als fremde Wesen - die "Freundschaft" aber offenbart sich als etwas frei und immer wieder neu zu Bestimmendes. In diesem Motiv mag etwas Resignatives stecken. Doch es taugt immer noch als Emblem der weiblichen Emanzipation.

In einer Rezension für die London Review of Books schrieb die Kritikerin Joanna Biggs: "Sind Elena Ferrantes vier neapolitanische Romane überhaupt Bücher? Ich begann daran zu zweifeln, als ich mit anderen Menschen - hauptsächlich Frauen - über sie sprach.

Sobald wir anfingen zu reden, wandten wir uns schnell wieder dem Leben zu: Wer war deine Lila, die Kindheitsfreundin, die jedermann mühelos überwältigte? Oder - eine Frage, die man nicht gern beantwortet: Warst du Lila?"

Wunsch einer unendlichen Rivalität

Die Ineinssetzung von Buch und Leben ist als höchstes Lob gemeint. Aber was bedeutet sie tatsächlich? Dass man in den Büchern nachlesen kann, was man selbst erlebt hat, womöglich in überhöhter, mystifizierter Form? Dass Literatur dazu dient, das Publikum in seinen Ansichten über sich selbst und die Welt zu bestätigen, mithin die imaginäre Selbstfindung, gar Selbstfeier der Leserin zu befördern - das war, jedenfalls bis vor einiger Zeit, ein zuverlässiges Zeichen von, nun ja: Kitsch.

Dass sowohl Lila als auch Lenù versuchen, ihrer Herkunft zu entkommen, mit jeweils verschiedenen Mitteln, lässt sich als zentrales Motiv eines realistischen Romans nachvollziehen.

Fantastisch erscheint hingegen, was in diesen Büchern diesem Motiv hinzugefügt ist: die Behauptung nämlich, der innerste Kern ihrer "Freundschaft" bestehe in dem Wunsch, so zu sein wie die jeweils andere (oder eben gerade nicht) - also in einer unendlichen Rivalität. Diese Behauptung stellt den Realismus der Geschichte auf den Kopf.

Denn so betrachtet, sind Lila und Lenù eher Ausdruck einer kalkulierten Konstellation, als dass sie Figuren wären, denen man eine Ähnlichkeit mit lebenden Menschen nachsagen könnte. Wenn Realismus aber auf Berechnung beruht: Wie realistisch ist er dann?

Mehr von Lisbeth Salander als dem realistischen Anspruch zuträglich ist

Lila ist eine Kunstfigur, eine Projektionsfläche für die kindliche Fantasie einer ebenso überlegenen wie verborgenen Macht. Und Lenù ist ihr notwendiges Gegenüber, die Mittelmäßigkeit, an der sich die Überlegenheit erst erweist. In Lila aber steckt mehr von Lisbeth Salander, der Fantasy-Figur im Zentrum der "Millennium"-Romane des schwedischen Kriminalschriftstellers Stieg Larsson, als dem realistischen Anspruch des Projekts zuträglich wäre.

Im vergangenen Jahr, als der vierte und letzte Band der Suite in Italien erschienen war, veröffentlichte der Literaturkritiker Jacopo Cirillo in der italienischen Internet-Zeitschrift Linkiesta eine "abschließende Rezension": Die Tetralogie, erklärte er, sei eine große Erzählung, die dafür sorgen werde, dass die italienische Literatur im Ausland besser wahrgenommen werde. Doch im Grunde handele es sich dabei um nicht mehr als um "perfekte Literatur für Menschen, die wenig lesen".

Mit diesem Urteil trifft er ins Schwarze: "Die geniale Freundin" ist, wie die gesamte neapolitanische Suite, ein geschickt komponiertes, unterhaltsam geschriebenes und clever lanciertes Werk. Wäre jedoch der Unterschied zwischen Trivial- und Hochliteratur noch lebendig, den der Buchmarkt verschluckt zu haben scheint wie der neapolitanische Keller die Puppen der beiden Heldinnen: Es gäbe keinen Zweifel, wohin diese Romane gehören.