1 / 7

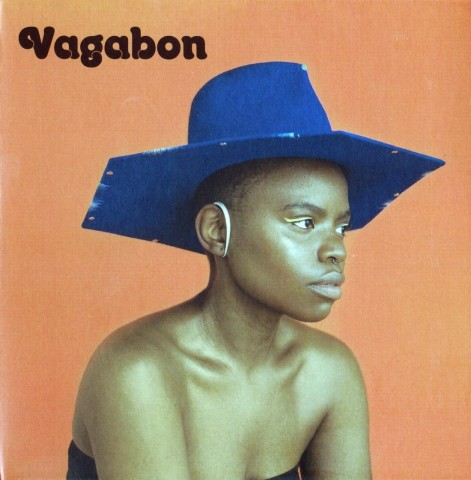

Vagabon - Vagabon (Warner)

Quelle: Warner

Als Laetitia Tamko alias Vagabon im Jahr 2017 ihr Debütalbum "Infinite Worlds" veröffentlichte, dauerte es nicht lange, bis begeisterte Kritikerinnen ihr eine gewaltige Bürde aufluden. Tamko, so der Tenor, sei die Frau, die die Welt des Indierock verändern würde. Die Geschichte hinter Vagabon war einfach zu gut. Eine junge Schwarze Frau, geboren und aufgewachsen in Kamerun, mit 13 Jahren nach New York übergesiedelt, studierte Informatikerin, hämmert der sehr weißen, sehr männlichen Gitarrenmusik ein paar frische Perspektiven ein. Die um Diversität und Gerechtigkeit bemühten (und sehr weißen und sehr männlichen) Popkritiker jubelten. Also alle happy? Nein. Der New York Times sagte Tamko damals, wie beengend es sei, so einen Titel angeheftet zu bekommen, "nur weil bislang sehr wenig Raum geschaffen wurde, in dem sich Menschen wie ich entfalten können". Soll heißen: Weil ihr selbst es nicht hinbekommt, eure sexistischen und rassistischen Strukturen anzugehen, muss ich als schwarze Frau jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen? Es sind diese Sätze von damals, die einem wieder einfallen, wenn man Tamkos selbstbetiteltes zweites Album "Vagabon" (Nonesuch) hört. Denn es ist ein Befreiungsschlag. Die Gitarren sind beinahe ganz verschwunden, heruntergedimmt auf ein warm wummerndes Picking. Stattdessen ziehen Formationen aus Synthie- und Streicherwolken durch die Songs, die hier und da ganz sanft von einer Drummachine angeschubst werden. Vor allem aber ist da Tamkos Stimme, die sich Raum nimmt. Nach all den Jahren, in denen man sie gleichermaßen mit Erwartungen überhäuft und mit rassistischen Stereotypen klein gehalten hat. "All the women I meet are tired", singt Vagabon im verschleppten "Every Woman". Es wäre ein großer Fehler, diese Zeilen als Resignation zu lesen.

Julian Dörr

2 / 7

Yungblud - "The Underrated Youth"-EP (Universal)

Quelle: SZ

Was hören die yungen Leute gerade so? Billie Eilish, klar. Und sehr viele Rapper mit Yung im Namen, Yung Lean, Yung Hurn, Yung Gravy, und so weiter. Der 22-jährige Dominic Richard Harrison alias Yungblud aus South Yorkshire bildet da quasi das Bindeglied. Seine Musik ist einerseits, ähnlich wie bei Eilish, deutlich von Rap beeinflusst, einfach weil Rap die dominante Musik war, als er aufwuchs. Andererseits ist Yungblud, wie Eilish, kein Rapper, sondern eher ein Emo-Artist, in diesem Fall nur mit forscherem Sound: Metal, Indierock, Ska. Und der Gesichtsausdruck ist auch viel forscher: Yungblud guckt eigentlich die meiste Zeit wie der "Firestarter" von Prodigy, halb wütend, halb durchgeknallt. Und auf seiner neuen "The Underrated Youth"-EP (Universal) sind auch einige hübsch gegrölte Paranoia-Hymnen drauf - wie "Original Me" oder "Braindead!". Es geht um Amphetamine mit Himbeergeschmack, und in "Casual Sabotage" mixt er Trap-Beats mit Gothic-Stimmung wie einst The Cure. Insgesamt ergibt sich ein konsistentes, pubertäres Stimmungschaos mit viel Uneinverstandensein mit der Welt. Wer sind die alten Leute, die gefesselt und geknebelt im Gartenhäuschen liegen? Ach ja, das sind die "Parents". So heißt der zweite Song.

Jan Kedves

3 / 7

Floating Points - "Crush" (Ninja Tune)

Quelle: Ninja Tune

Was die Rezeption von Kultur betrifft, leben wir spätestens seit 2016 im "In Zeiten von"-Zeitalter. Das Kulturelle wird da gern auf sein Verhältnis zum Zeitgeschehen abgeklopft: Wo steht der Künstler "in Zeiten von Brexit und Trump"? Auf welcher Seite der gesellschaftlichen Spaltung? Kann man noch ein Album machen, ohne sich zum Rechtsruck zu verhalten? Diese Fragen sind zwar berechtigt, treiben aber seltsame Blüten, wenn sie selbst unreflektierteste Befindlichkeitsrocker zu ihrem "bisher politischsten Album" hinreißen - affirmativ beklatscht vom eigenen Publikum. Der Brite Floating Points, mit bürgerlichem Namen Sam Sheperd, ist einen anderen Weg gegangen. Seine Tracks tragen zwar Namen wie "Sea-Watch", der Titel seines neuen Albums "Crush" (Ninja Tune) bezieht sich auf ein bedrücktes Gefühl beim Blick auf die Weltlage. Zum Glück macht Floating Points aber keinen Befindlichkeitsrock, sondern instrumentale elektronische Musik, ist also weit entfernt von Slogans. Sheperd setzt einen Synthesizer der Firma Buchla ein, in den Sechzigerjahren entwickelt, dann ob seiner Unbeherrschbarkeit und neuartig fiepender Non-Konformität von Westcoast-Hippies als gegenkulturelles Instrument und Ausdruck utopischen Denkens gefeiert. Die Melodien auf Crush sind repetitiv, immer wieder bricht die Sequenz aber aus, als wolle sie sich von der Leine reißen, setzt dann zu einer neuen Zählzeit wieder ein, morpht sich von einer Melodie hin zu einem perkussiven Klopfen - und zurück. Das kann leicht in nervigem Soundinstallations-Geblubber enden, tut es in seltenen Fällen auch, doch größtenteils gelingt Sheperd die Verbindung von herausfordernder Wellentransformation und der Zugänglichkeit von Clubmusik. So wird "Crush" zu einem impliziten Verweis auf das Andere, Wirre, Undurchdrungene, das Chaos in einer scheinbar durchalgorithmisierten Welt.

Quentin Lichtblau

4 / 7

Matana Roberts - "Coin Coin Chapter Four: Memphis" (Constellation)

Quelle: SZ

Matana Roberts ist Jazz-Saxophonistin, Visual-Arts-Künstlerin, Aktivistin und Experimentalmusikerin, vor allem aber ist sie eine Geschichtenerzählerin. Nun veröffentlicht sie mit "Coin Coin Chapter Four: Memphis" (Constellation) den vierten Teil eines auf zwölf Teile angelegten Großprojekts, in dem sie ihre Identität als afroamerikanische Frau ebenso aufarbeitet wie die Geschichte der Sklaverei. Auf ihrer Reise in die Vergangenheit entlang des Mississippi River ist sie nun in Memphis, Tennessee, angekommen. Wobei eine allzu konkrete Verortung hier nur irreführend ist. Roberts' Musik bewegt sich zwischen geschriebener Geschichte und kollektiver Überlieferung. Immer wieder durchbrechen persönliche Erzählungen in Form von Spoken-Word-Passagen ihre hektisch in alle Richtung davonstiebenden Kompositionen. Immer wieder tauchen in ihren Songs bekannte Versatzstücke auf, hier eine Bluesgitarre, da eine Folkfidel, wie eine Erinnerung, die sich kurz manifestiert, um dann sofort wieder im Chaos der rauschenden Gedenken zu versinken. Und dann ist da noch dieser eine Satz, der sich immer wieder aus der vermeintlichen Strukturlosigkeit schält: "Memory is the most unusual thing". Was bedeutet die Vergangenheit? Wer erinnert sie? Und wer erzählt sie? Ein unübersichtliches, komplexes, überforderndes Album, für eine Gegenwart, die bisweilen genau das ist.

Julian Dörr

5 / 7

DJ Spin - "Da Life" (Hyperdub)

Quelle: SZ

Eine kleine Empfehlung zur Linderung der Herbstmüdigkeit: Der amerikanische Produzent Morris Harper alias DJ Spinn veröffentlicht dieser Tage eine neue EP mit dem Namen "Da Life" (Hyperdub). Fünf Tracks, die in klassischer Footwork-Manier Pop-Melodiösität und Dauerfeuer-Claps, Hirn und Füße miteinander verschmelzen. Wer den Namen dieser House-Evolutionsstufe aus Chicago verstehen will, muss sich einfach nur ein paar Live-Mitschnitte und Dance-Battles auf Youtube anschauen. Ein Energy-Drink für die Seele, der einen locker bis zum nächsten Sommer-Rave trägt.

Julian Dörr

6 / 7

Clipping - "There Existed an Addiction to Blood" (Sub Pop)

Quelle: SZ

Das hoch angesagte Hip-Hop-Trio Clipping aus LA ist eine Signifikanzmaschine, deren Referenzuniversum in viele Richtungen reicht: Black Panthers, Horrorcore, John Carpenter. Alles bleibt möglich, nichts ist mehr klar. Clipping programmieren dabei die minimalistischen Beats, die im Hip-Hop denkbar sind: Weniger wäre leer. Taucht man tiefer ein in ihre Texte, meint man, sich mitten in nächtlichen Schusswechselszenen der HBO-Serie "The Wire" wiederzufinden: auf sich allein gestellt, ohne jede Chance auf Hilfe, im State of Emergency des schwarzen, urbanen Gegenwartsamerika. Im 16-minütigen "Outro" des Albums knistert satt ein Feuer als Schlussakkord zu Clippings Untergangsphantasien. Oder brennt da etwa ein Klavier?

Max Dax

7 / 7

Tim Benzko - "Filter" (Jive Germany)

Quelle: dpa

Der große Unfug kommt nach 32 Sekunden - also da, wo er bei einem archetypischen Song im Streaming-Zeitalter zu kommen hat. Der Refrain von "Jetzt bin ich ja hier" also, dem Opener von "Filter" (Jive Germany), dem neuen Album von Tim Bendzko: "Jetzt bin ich ja hier - alles neu, alles neu / Jetzt bin ich ja hier - jetzt wird alles auf den Kopf gestellt". Und das stimmt ja nicht. Tim Bendzko ist schließlich kein Künstler für Neuerungen oder Brüche, er funktioniert über junggecremten Strukturkonservatismus, flauschige - und damit eher unglaubwürdige - Wehklagen ("Dieses Herz schlägt sich alleine durch die Nacht") und Aussagen, hinter denen maximal ein Semikolon steht, wo eigentlich drei Ausrufezeichen hingehörten, wenn das Gesagte gelten soll ("Dass ich nicht verblute, heißt nicht, dass ich heile;"). Heißt fürs neue Album: Er funktioniert unverändert gut für alle, die ihn mögen. Und das sind ja viele.

Jakob Biazza