Pro: Die Aktion war notwendig!

Die Besetzung der Volksbühne war die richtige Aktion am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Die Linie zwischen einer internationalen Gastspielkultur und Wohnraumnot ist sehr viel direkter, als man glauben möchte. Und Berlin hat längst den Weg von Metropolen wie München, London und New York eingeschlagen, die sich einem Strukturwandel beugen, der kommunale Haushaltspläne auf Kosten der Bevölkerung glänzen lässt.

In diesem Wandlungsprozess fungieren zunächst lokale Künstler und Bohemiens als unfreiwillige Pioniere, die Neuland für die Immobilienindustrie erobern. Jeder Club, jede Galerie, jedes freie Theater wertet ein strukturschwaches Viertel auf. Junge Künstler und Bohemiens werden ungewollt zu wandelnden Werbeflächen für attraktive Wohngebiete. Wenn die Entwicklung dann ihren Lauf genommen hat, müssen auch sie weiterziehen. Was bleibt, sind oft leere Stadthüllen wie Manhattan oder die Münchner Innenstadt, die mit Gastspielen und Institutionen von Weltrang glänzen, aber kein echtes Stadtleben mehr haben.

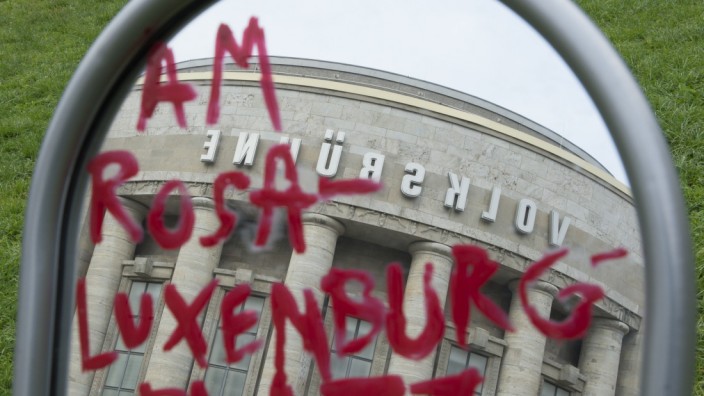

Der Städteplaner und geistige Vater der Gentrifizierung, Richard Florida, nannte diese Vor- und Nachhut dieses Strukturwandels die "kreative Klasse". Die internationale Gastspielkultur ist in dieser Entwicklung schon der nächste Schritt, soll sie doch Touristen und globale Talente anziehen. Und dafür steht die neue Volksbühne. Chris Dercon hat bisher viel getan, um die Vorurteile gegen ihn zu bestätigen. Er hat das Programm der Volksbühne in erster Linie mit internatonalen Regie-Stars und Gastspielen besetzt. Er hat (noch) kein Ensemble. Er gab sich im Dialog mit der Öffentlichkeit ungeschickt. Und bei der Aktion am Donnerstag lieferte er dann Meldungen und Bilder, die diese Vorurteile noch festigten. Es waren eben Bilder von Chris Dercon bei der Lagebesprechung mit der Polizei, die durchs Netz gingen und nicht beim Dialog mit den Besetzern (den es ja durchaus gab). Oder die Meldung, dass er am Tag der Räumung die Presse des Hauses verwies.

Auch die Besetzer waren keine politischen Profis. Doch Occupy-Bewegungen kranken oft an planloser Kommunikation, unscharfem Profil und einem Mangel an Köpfen. Das ändert nichts an ihrer Bedeutung für den zivilen Widerstand. Aus den diffusen Aktionen der letzten beiden Jahrzehnte entwickelten sich oft konkrete Ziele und politische Kräfte.

Die Berliner Aktivisten haben mit dem Besetzen des Ortes eines Kulturstreits nun mehr erreicht, als wenn sie eine Bauträgerimmobilie gestürmt hätten. Das Theater ist eine gesellschaftliche Kraft und nicht nur ein Symbol für Kapitalismus. So bekommt die diffuse Gentrifizierungsdebatte eine neue Ebene. Es ist nun an der Politik, sie weiterzuführen.

Andrian Kreye

Contra: Theater besetzt man nicht!

Höchste Zeit, dass gehandelt wurde. Jeder Tag länger, an dem der Berliner Kultursenat und der Intendant Chris Dercon die Besetzer der Volksbühne in dem Haus hätten ungehindert schalten und walten lassen, hätte die Situation verfahrener und den Theaterbetrieb auf Dauer unmöglich gemacht. Es ist keine leer stehende Luxusimmobilie, die hier aus dem sicherlich berechtigten Protest gegen Gentrifizierung und kapitalistischen Ausverkauf besetzt wurde. Kein Feindgebiet. Sondern es handelt sich um ein Theater - eine öffentliche Institution, die dazu da ist, Kunst zu ermöglichen, künstlerischen Freiraum zu gewähren. Ein Ort, an dem - geschützt vor staatlichen Eingriffen oder sonstigen Übergriffen - experimentiert und laboriert und (natürlich!) Gesellschaft diskutiert werden kann. Ein Theater zu besetzen und die dort Arbeitenden zu behindern, verletzt diese Freiheit. Es ist ein kunstfeindlicher, letztlich auch demokratiefeindlicher Akt.

Mochte man die Besetzung am Anfang noch für eine kurzfristige Signal-Intervention jugendlich-anarchistischer Stadtaktivisten halten oder für eine dieser medienwirksamen Aktionen des "Zentrums für politische Schönheit", machten die Akteure mit immer unverfroreneren Ansagen in aller Großkotzigkeit klar: Sie wollen die Volksbühne tatsächlich langfristig übernehmen, den Intendanten absetzen und dort unter dem schwurbelrhetorischen Deckmäntelchen der Kunst ("transmediale Inszenierung", "partizipativer Open Space") ihr eigenes, wie sich schnell zeigte: total inhaltsleeres Programm machen. Auf dem Spielplan: Quo-vadis-Diskussionen mit Schreibwerkstatt und Kinderschminken. Ein Kunst-Putsch also, ins Werk gesetzt von weitgehend theaterfernen Leuten, die auch mal ein bisschen Christoph Schlingensief spielen und an dem "geilen" Ort Volksbühne ihre Chance 2017 ergreifen wollen. Als am Donnerstag die Polizei mit dem Hausherrn erschien, der sie freundlicherweise lange Zeit nicht einmal angezeigt, sondern, im Gegenteil, ihnen zwei Räume zum Bespielen angeboten hatte, twitterten die Aktivisten: "Es handelt sich um einen staatlichen Angriff auf eine laufende Performance!"

Etwaige Sympathien haben die "Staub zu Glitzer"-Leute auch bei vielen verspielt, die ähnlich wie sie den Kurator Chris Dercon für den falschen Mann an der Volksbühne halten und dessen (Einkaufs-)Pläne für das Haus kritisieren. Aber die wahre Gefahr, nämlich dass die Volksbühne als Repertoire- und Ensembletheater auf dem Spiel steht, ist den Besetzern schnurzegal. Sie selbst drohen, das Theater kaputt zu machen.

Kultursenator Klaus Lederer verdient in dieser Sache wegen tagelanger Drückebergerei die Gelbe Karte. Dercon dagegen hat nun eine Ausrede, wenn ihm der Theaterstart im November missrät.

Christine Dössel