Ach wissen Sie, der Palazzo hier, das ganze Anwesen, die Weinberge drumrum, das hat mich einen Song gekostet, vielleicht zwei. Sprach der gut gealterte Popstar mit genüsslichem Lächeln. Dann blickte er in die toskanische Weite und genoss die atemlose Bewunderung der Fernsehfrau, die ihm gerade gegenübersaß. Puh. Man möchte Sting ja mögen, man möchte ihn rühmen für die vielen, vielen wirklich großen Songs, die er geschrieben hat, für seine Rolle in der Popgeschichte, für The Police, für seine Solo-Hits, für seine Stimme, sein Bassspiel. Alles tadellos. Verbeugung. Danke. Aber immer, wenn man es gerade gut meint, kommt er wieder mit irgendeinem prätentiösen Mist um die Ecke, so wie eben vor ein paar Jahren in dieser US-Sendung, und ... es ist zum Verrücktwerden.

Ein englisches Magazin hat mal geschrieben: Andere Popstars wollen die Massen bewegen, Sting will einfach nur bewundert werden. Leider wahr.

Selbst wenn man ihn und seine Musik mag, man muss dem Mann eine anstrengende Neigung zur Selbstgefälligkeit bescheinigen. Schon in den Anfangszeiten von The Police. Da spielte er Punkrock-Songs - mit einem bundlosen Bass. Der ist zwar deutlich schwerer zu bedienen, zeigt aber so schön: Aufgepasst, ich komme eigentlich vom Jazz.

Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten und dabei, das muss man ihm zugutehalten, immer beweglich geblieben

Bei den Proben mit seiner nächsten Band ließ er sich filmen - in einem eigens angemieteten französischen Schloss vom Alleredelsten (und weil seine Frau zu der Zeit gerade ein Kind erwartete, bat er die Kameras auch gleich noch in den Kreißsaal). Und wer wissen möchte, wie man prätentiös klatscht - ja, das geht -, der möge sich im Internet ansehen, wie Sting 2014 in Washington den Kennedy-Preis erhält. Da applaudiert er vom Zuschauerbalkon herab den Musikern, die seine Songs für ihn spielen. Nase hoch, jeder Finger einzeln gespreizt, als sollten die Hände pikiert ausdrücken: Also wir sind's ja nicht gewohnt, anderen zu applaudieren.

Und das von jemandem, der sich allen Ernstes Sting nennt. Stachel. Angeblich, weil er in jungen Jahren einen schwarz-gelb gestreiften Pullover hatte. Kurzum, es wäre ein Leichtes, sich über Herrn Stachel lustig zu machen.

Aber es gibt ja nichts Müderes, als mit erwartbaren Scherzen auf den üblichen Verdächtigen rumzuhacken (haha, Bono ist ein ganz schön pathetischer Socken, hoho, Mick Jagger ist total alt). Und überhaupt, Sting bietet ausreichend Grund zur Bewunderung. Unglaubliche Riesenhits, mehr als 100 Millionen verkaufte Platten - und dabei, das muss man ihm unbedingt zugutehalten, immer beweglich geblieben. Tausend Hakenschläge von Reggae bis New Wave, von Stadionpop bis Kammermusik, von Musical bis Mittelalter. Und im Gegensatz zu vielen anderen seiner Altersklasse (also gut, doch noch Bono und Jagger) hat er immerhin Interesse daran, seine alten Songs, die das Publikum bis in alle Ewigkeit hören will, in immer wieder neuen Formen zu spielen - mal im Trio, mal mit Orchester, mal mit Jazz-Tendenz, mal mit Lust am Lärm. Da versucht einer, nach bestem Wissen und Gewissen, die Dinge interessant zu halten. Respekt.

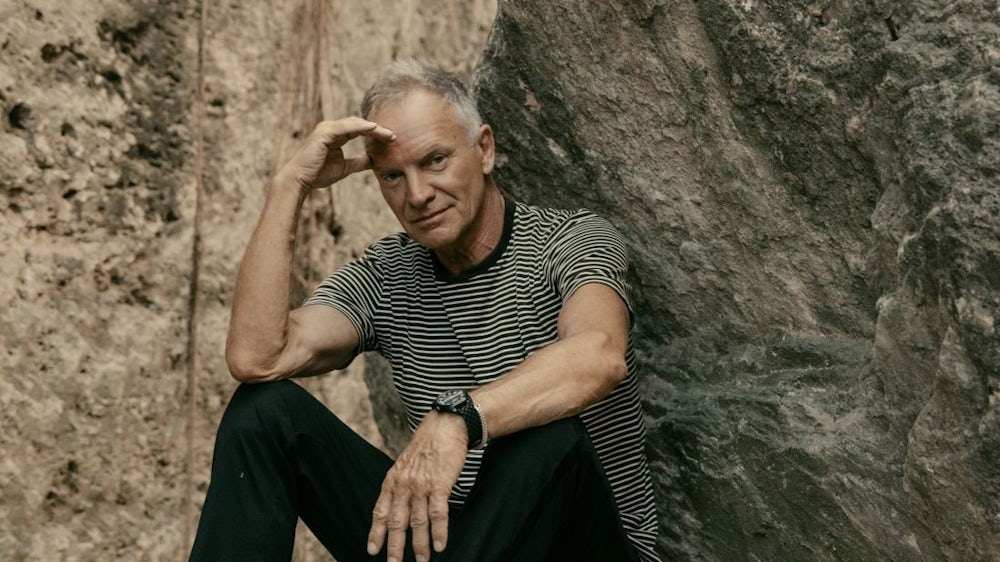

Und trotzdem, Gordon Sumner, geboren in einem finsteren Eck der nordenglischen Arbeiterstadt Wallsend, seit wenigen Wochen 70 Jahre alt, macht es einem nicht leicht. Auch mit seinem neuen Album "The Bridge" nicht. Es ist, je nach Zählung, das 25. oder vielleicht auch schon 26. seiner Karriere. Und was einem leider vom ersten Ton an direkt wieder auf die Nerven gehen kann, selbst als wohlmeinendem Hörer, ist diese ewige Selbstinszenierung als thinking man's popstar. Sting, der Anspruchs-Popper für den bessergebildeten Musikfreund. Schließlich war er mal Lehrer und hat schon früh Verweise auf Vladimir Nabokov und Carl Gustav Jung in seine Songs eingebaut.

Auf dem neuen Album also macht er sich Gedanken über die Liebe, das Leben, das große Ganze. Gleich drei Songs tragen das Wort "Love" im Titel. Die durchgehende Geste in Ton und Wort: Bitte konzentriert herhören, ich denke hier über die Welt nach, in wohlgesetzten Melodien. Nur sind die Gedanken, ehrlich gesagt, nicht gerade von nabokovscher Tiefe. Gleich in "Rushing Water", dem ersten Song: "I'll see my shrink on an analyst couch / Hit me with a hammer and I'll say, ouch".

Oha, Psychoanalyse, Freud, Couch. Aber auch oha, sagenhaft läppischer Reim, weil, nun ja, es musste halt ein Reim her. Der Refrain klingt dazu wie sein Hit "All This Time" von 1991, was lustigerweise auch gleich für den zweiten Song gilt, "If It's Love": sehr sonniger Liebes-Pop mit gepfiffenem Intro. Kein Zweifel, Melodien kann der Mann.

Es geht um "Heaven", es geht um "Hell". Überhaupt: Alles ist voll mit kirchlichen Metaphern

Ausgerechnet an den starken Melodien spart er dann aber. Vielleicht, weil er so mit Nachdenken beschäftigt ist. Die Musik von "The Book Of Numbers" pluckert dahin, schnell vergessen. Dazu erzählt Sting von sich als einsamem Wanderer mit Dreck im Gesicht, der in schmierigen Kneipen mit dem Barmann redet, auf der Suche nach Wahrheit. Es geht um "Heaven", es geht um "Hell". Überhaupt, das ganze Album ist voll mit kirchlichen Metaphern, biblischen Schlagworten. Leider wirken sie immer kalkuliert gesetzt. Nur mal als Gegenbeispiel: Man muss Nick Cave gar nicht mögen, aber man nimmt ihm ab, dass er mit biblischen Bildern wirklich eine Erlösungshoffnung verbindet, eine innere Suche. Bei Sting dagegen bleiben sie Ornament, reiner Wohlklang. Hübsche Couch, aber eher ouch.

Er hält sich dann, leider, weiter an die Suche als Thema. In "The Hills On The Border" geht es durch das "Valley of your fears", wieder der einsam wandernde Mann, der mit Fremden spricht, um den Weg zu finden. "The Bells Of St. Thomas" dann noch mal Kirche: der Morgen nach dem One-Night-Stand, der einsame Mann will aufbrechen, die Frau bietet ihm an zu bleiben. Und dazu "heulen die Glocken". Sünde, Reue, Buße. "Norwegian Wood" für Religionslehrer.

Das Lied "The Bridge", nur Stimme und akustische Gitarre, geht dann auch gleich wieder Kopf voraus in die Metaphern. Die Brücke, ist ja klar, Übergang, neue Ufer. Sehr ernsthaft, aber beim ungefähr zehnten Mal doch auch arg reißbretthaft. Qualen nach Zahlen. Direkt hinterher "Waters Of Tyne" - das Gleiche noch mal: "Where is the boatman bringing me?", singt Sting zur Gitarre, ganz besonders intensiv, ganz besonders dicht ins Mikro gehaucht (bitte aufpassen: Wer dieses Album mit Kopfhörern hört, hat den Mann wirklich direkt im Kleinhirn).

Ansonsten finden sich natürlich viele der Zutaten, mit denen der Maestro (man kann sich gut vorstellen, dass er sich in der Toskana von den Nachbarn so nennen lässt, oder?) sein Werk seit Jahren würzt. In "For Her Love" die klassische Nylonsaiten-Gitarre, seit "Fragile" unverzichtbarer Bestandteil der Stachelwelt. Anklänge an englische Folklore in "Captain Bateman", eine Art Moritat mit Fiddle, wie schon in "The Last Ship" gern vorgeführt. Jazz-Verweise im eher ziellosen Instrumental "Captain Bateman's Basement". Für so was hat er seinen Police-Kollegen Andy Summers früher belächelt.

Neues von "Silk Sonic", "Elbow", "Rammstein". Und die Antwort auf die Frage, wie ein humorvoller Ostküsten-Amerikaner die Worte "Thüringer Bratwurst" über einen Walzer rappen würde.

Sting kann alles. Sting muss niemandem mehr etwas beweisen. Aber bei aller Sympathie: "The Bridge" hinterlässt ein bisschen den Nachgeschmack einer Lesung, bei der ein hervorragend gekleideter Autor an einem sehr edlen Tisch Platz nimmt - dann aber die meiste Zeit selbstverliebt in seinem Tagebuch blättert. Das könnte man Sting durchaus nachsehen. Wer was kann, kann ruhig eitel sein. Aber was man ihm nicht verzeihen möchte, ist, dass er dabei genau das vergisst, was ihn berühmt gemacht hat: die Wahnsinns-Melodien, die großen Refrains, die unschlagbaren Dinger, die man für immer im Ohr behält. Dieser Mann hat "Walking On The Moon" geschrieben und "Every Breath You Take", "Englishman in New York" und "If I Ever Lose My Faith In You". Von dem Niveau kann auf "The Bridge" keine Rede sein. Schade.

Aber zum Trost gibt's ja noch die Weine, die er auf seinem toskanischen Ein-bis-zwei-Song-Landgut abfüllt. Als besonders gelungen gilt einer von den Roten, 90 Prozent Sangiovese, zehn Prozent Cabernet Sauvignon, vier Monate im Holzfass veredelt, mittlere Textur, reich an Sand und Kalk, 26 Euro die Flasche. Der Wein heißt "Roxanne".