Zufälle. Immer wieder. Eines Tages steht Jennifer Teege in der Hamburger Zentralbücherei, sie sucht etwas ganz anderes, als ihr ein Name ins Auge sticht. Ein roter Einband, darauf als Titel eine Frage: "Ich muss doch meinen Vater lieben, oder?" Sie zieht das Buch heraus, weil sie irritiert ist vom Untertitel: "Die Lebensgeschichte von Monika Göth, Tochter des KZ-Kommandanten aus Schindlers Liste". Monika Göth. Kann doch nicht wahr sein.

"Wie wenig du gelesen hast, wie wenig du kennst - aber vom Zufall des Gelesenen hängt es ab, was du bist", schrieb Elias Canetti mal. Ihm ging es bei dem Satz um die intellektuelle Biografie eines Menschen. Aber bei Jennifer Teege trifft der Satz auch wörtlich zu. Bis zu diesem Moment ist sie einfach die Tochter eines Nigerianers und einer Deutschen, die sie kurz nach der Geburt aus ihr unbekannten Gründen in ein Kinderheim gegeben hat; ist als Adoptivkind in München-Waldtrudering aufgewachsen; hat ein paar Jahre in Israel verbracht und lebt mit Mann und Kindern als Werbetexterin in Hamburg.

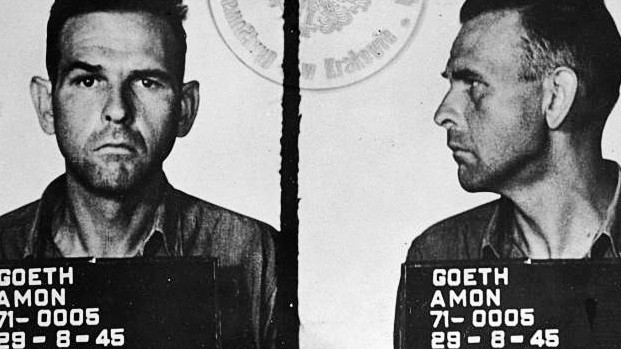

Jetzt blättert sie durch dieses Buch, erkennt auf Fotos ihre Mutter und ihre geliebte Großmutter wieder, der Boden tut sich unter ihren Füßen auf, und sie versteht, dass sie die Enkelin von Amon Göth ist. "Warum hat meine Mutter mir nie etwas gesagt?", fragt Teege, "bin ich ihr so wenig wert, immer noch? Wer ist dieser Amon Göth? Was hat er genau gemacht?"

Amon Göth tötete liebend gern nach dem Prinzip Zufall, morgens trat der KZ-Kommandant während des Frühstücks oft raus auf den Balkon seines Hauses, das direkt an das Lager von Plaszow grenzte, und schoss auf einen oder auch mehrere Häftlinge, die er dann von seiner Dogge und seinem Schäferhund zerfleischen ließ. Nach dem Frühstück ließ er sich die Karteikarten der ermordeten Häftlinge bringen und veranlasste die Ermordung aller Verwandten, weil er keine "unzufriedenen Menschen" im Lager haben wollte. Wenn er zum Foltern oder Töten ging, zog Göth sich am liebsten weiße Handschuhe an, dazu einen Tirolerhut. Als er Kinder auf einen Lastwagen trieb, um sie in die Gaskammern von Auschwitz zu deportieren, ließ er Walzer spielen.

Es ist sinnlos, ein Ranking der grausamsten Holocaustverbrecher aufzustellen, aber als Göth nach dem Krieg mit Rudolf Höß, dem Kommandanten von Auschwitz, nach Polen ausgeliefert wurde, stürzte sich die wartende Menge am Bahnhof von Krakau auf ihn, den "Schlächter von Plaszow", und nicht auf den Mann, der von Himmler mit der "Endlösung der Judenfrage" beauftragt worden war. Göth wurde 1946 hingerichtet.

Zusammenbruch nach der Entdeckung

Jennifer Teege brach nach der Entdeckung ihrer Herkunft zusammen. Schwere Depressionen. Apathische Monate. Therapie. Dann begab sie sich auf Spurensuche und schrieb zusammen mit der Journalistin Nikola Sellmair ihre Biografie: "Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen".

Nun gibt es ja einige solcher Erzählungen aus der dritten Generation, von Enkeln, die oftmals erst spät darauf stießen, dass sie von einem Massenmörder abstammen. Auch die Forschung widmet sich seit etwa 15 Jahren dem Erinnern oder besser gesagt den verschiedenen Strategien des Verdrängens und Verschweigens, erwähnt seien Harald Welzers "Opa war kein Nazi" oder die Untersuchungen der Soziologin Gabriele Rosenthal, die mit Nachkommen aus Täter- und Opferfamilien sprach und resümierend schreibt: "Die Generation der Täter-Kinder sitzt im Kühlschrank." Dass Mitglieder der eigenen Familie beim Massenmord mitmachten, werde erst den Enkeln richtig bewusst. Manchen Enkeln.

Niederträchtiger und reueloser Sadist

Teeges Buch ist eine zweifache Spurensuche, einmal die der Enkelin nach ihren Großeltern. Außerdem hat sie aber als Adoptivkind auch mit ihrer leiblichen Mutter eine Rechnung offen, die sie als Baby schon weggegeben hat und dann nur während der ersten Jahre zu sporadischen Besuchen zu sich und zur Großmutter holte.

Über Amon Göth erfährt man viel aus Geschichtsbüchern. Er war ein derart niederträchtiger und bis zuletzt reueloser Sadist, dass es Teege nach dem Schock der Erkenntnis doch leicht fällt, sich von ihm zu distanzieren. Größeren, komplizierteren Schmerz bereitet ihr die Großmutter, Ruth Irene Göth, der einzige Mensch, der ihr in frühen Jahren so etwas wie Geborgenheit vermittelte, ihr Karten zum Geburtstag schrieb und stolz auf sie war, eine mondäne Frau, die Tucholsky las, Willy Brandt verehrte und einen Schwarzafrikaner als Untermieter hatte, was in den Sechzigerjahren sicher auch in Schwabing noch keine Selbstverständlichkeit war.

Jennifer Teege, Enkelin von Nazi-Verbrecher Amon Göth

(Foto: dpa)Diese Großmutter hatte aber, wie sie jetzt lernen muss, bis zu ihrem Tod ein Bild von Amon Göth über ihrem Bett hängen und inszenierte sich bei einem Besuch des Historikers Tom Segev als verruchte SS-Witwe ("Es war eine schöne Zeit. Mein Göth war König. Ich war Königin. Wer würde sich das nicht gefallen lassen?"). Bei einem anderen Interview, einen Tag vor ihrem Suizid, bezeichnete sie sich als Retterin der Juden: "Im ganzen Lager hieß es: Der liebe Gott sandte uns einen Engel. Mich." Es ist beeindruckend, wie es Teege gelingt, die guten Erinnerungen an ihre Großmutter zu bewahren, ohne die lügende Zeitzeugin verteidigen zu wollen, die in ihren grotesken Lageranekdoten geradezu zu schwelgen schien.

Die Großmutter taufte ihre Tochter, Teeges Mutter, Monika, was zu Moni verkürzt wurde. Ihren geliebten Amon hatte sie Mony genannt. So musste diese Tochter, ohne es zu wissen, mit dem Kosenamen ihres toten Mördervaters aufwachsen. Auch Monika Göth erfuhr nur durch einen Zufall, was es mit ihrer Herkunft auf sich hatte: Im Schwabing der Sechzigerjahre freundete sie sich mit einem Kneipenwirt an und entdeckte eines Abends, beim Gläserspülen, dass er eine eintätowierte Nummer trug. Auf ihre Fragen sagte er ihr, er sei Jude und habe die meiste Zeit im Lager Plaszow verbracht. Göth, so naiv wie erleichtert: "Mei Manfred, bin ich froh, dass du in keinem KZ warst, sondern nur in einem Arbeitslager. Dann kennst du auch meinen Vater, gell. Das war doch der Göth." Die anschließenden Schreie des Wirtes hat Monika Göth nie vergessen.

Kein Kontakt zur Mutter

Teege zeichnet ein sehr ambivalentes Bild ihrer eigenen Mutter, das wohl typisch ist für viele Nachkommen der ersten Generation: Leidend an den "Denkgefangenschaften", wie Katrin Himmler, die Großnichte des SS-Führers, die tradierten Halbwahrheiten einmal nannte. Leidend auch an der Kälte der Eltern, die aber weitergegeben wird an den eigenen Nachwuchs: Monika Göth brachte ihre Tochter wenige Wochen nach der Geburt in ein Kinderheim. Auch als Teege jetzt, nach all den Jahren, versucht, den Kontakt zu erneuern, blockt die Mutter bald schon ab.

So ist dies natürlich auch ein Buch über das Schicksal, adoptiert zu sein. Immer einen Mangel zu spüren. Träume zu haben, in denen die beiden leiblichen Söhne der Familie je eine Pfirsichhälfte bekommen, während für sie nur der Kern bleibt. All das verschwindet aber beim Lesen hinter der unglaublichen Herkunftsgeschichte - die wiederum so viele Zufälle durchziehen, so viele unheimliche Parallelen und Verbindungen, dass man schwer ins Grübeln kommt über die unsichtbaren Kräfte, die in Familien am Werk sind: Wie stark sind Blutsbande, und wie frei ist der Mensch? Warum nennt Teeges Halbschwester ihren eigenen Sohn wiederum Amon? Und wie kommt es, dass Jennifer Teege, die damals keinerlei Ahnung hatte über ihre Herkunft, nach dem Abitur ausgerechnet nach Israel ging? Dort sah sie dann erstmals ihren Großvater, ohne es zu ahnen, gespielt von Ralph Fiennes in Spielbergs Film.

Jennifer Teege schreibt, sie habe mit ihrer Erinnerungsarbeit die Depressionen besiegt, unter denen sie lange Jahre litt. Man kann ihr nur wünschen, dass das Schreiben des Buchs tatsächlich diese kathartisch erhellende Wirkung hatte.

Jennifer Teege, Nikola Sellmair: Amon: Mein Großvater hätte mich erschossen. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2013. 272 Seiten, 19,95 Euro.