Seit zehn Tagen, erzählt der Schriftsteller John Wray, war er im Jahr 2015 für das Magazin Esquire in Afghanistan unterwegs, um eine Geschichte über das Land zu schreiben, aus dem die amerikanischen Truppen laut einer Ankündigung des damaligen Präsidenten Barack Obama bald abgezogen werden sollten. Die Idee war, eine Reportage aus verschiedenen Winkeln zu schreiben, die erzählt, was passiert war seit dem Einmarsch der Amerikaner, und wie die Zukunft aussehen könnte. Allerdings kam Wray mit der Recherche nicht voran, weil die wichtigsten Straßen gesperrt waren oder sein Fahrer und Übersetzer ihm erklärte, dass manche Routen zu gefährlich seien. Wie sollte er eine umfassende Reportage schreiben, wenn er die wichtigsten Orte nicht besuchen und mit den wichtigsten Menschen nicht sprechen konnte? Wrays Antwort lautete: gar nicht.

Da er nun aber schon mal im Land war, beschloss er, sich einer anderen Geschichte zuzuwenden. Er begab sich auf die Spuren von John Walker Lindh, der 2001 als der "amerikanische Taliban" bekannt wurde. Der aus den USA stammende Lindh war zum Islam konvertiert, 1998 hatte er in Jemen Arabisch gelernt, um den Koran im Original lesen zu können. Im Jahr 2000 kehrte er, nach kurzem Aufenthalt in Kalifornien, nach Jemen zurück, zog dann weiter nach Pakistan, um an einer Medrese zu lernen, einer religiösen Schule, und wurde dort wohl radikalisiert. Im Frühjahr 2001 ging er nach Afghanistan und schloss sich den Taliban an. Ende 2001 wurde er festgenommen und nach Amerika gebracht, wo er eine Haftstrafe verbüßt. In diesem Frühjahr könnte er freigelassen werden. Vielleicht, dachte Wray, könnte in dieser Geschichte ein Sachbuch stecken, in dem sich viel über das Verhältnis des Westens zum Islam erklären ließe. Doch auch diese Recherche verlief schleppend, bis Wray und sein Übersetzer in einem Dorf nördlich von Kabul mit einem älteren Mann ins Gespräch kamen, der sagte, natürlich erinnere er sich an den amerikanischen Jungen. Und an das amerikanische Mädchen.

Wray bat den Übersetzer, noch einmal nachzufragen. Wirklich, ein amerikanisches Mädchen? Aber ja, habe der alte Mann gesagt, auch sie habe für die Taliban gekämpft. Wray war elektrisiert.

In dem Haus herrscht eine heitere Atmosphäre, ein Wunder dass hier jemand zum Schreiben kommt

Er erzählt von diesem Moment, der die Grundlage seines Romans "Gotteskind" werden sollte, in seinem Haus in Brooklyn, einem Brownstone, das er 2011 als Ruine gekauft und ganz allmählich renoviert hat. Da ein ganzes Haus für einen einzelnen Mann doch etwas zu groß ist, vermietete Wray einige Räume als Schreibzimmer an andere Schriftsteller. Im vierten Stock schreibt Marlon James, der für den Roman "Eine kurze Geschichte von sieben Morden" mit dem Booker-Preis und dem American Book Award ausgezeichnet wurde. Nebenan arbeiten Nathan Englander und Alice Sola Kim. Akhil Sharma schreibt im dritten Stock, Isaac Fitzgerald verfasst im ersten Stock Kinderbücher. Wray selbst schreibt im Keller auf einer elektrischen Schreibmaschine aus den 1980er-Jahren, wobei James vermutet, dass Wray meistens Schlagzeug spielt. Gegen diese These spricht, dass Wray sehr viel Zeit damit verbringt, gegen Englander Tischtennis zu spielen, unter Zuhilfenahme von brettharten Schlägern mit dünnstem Noppenbelag auf einer Platte, deren Oberfläche man nur mit sehr viel Wohlwollen als eben bezeichnen kann. Wenn er weder Schlagzeug noch Tischtennis spielt oder gar schreibt, fliegt Wray nach Österreich (er ist Sohn eines Amerikaners und einer Österreicherin und spricht fließend Deutsch), oder nach Mexiko, wo seine Freundin lebt.

Es herrscht in diesem Haus eine heitere Atmosphäre, und es ist ein Wunder, dass dort überhaupt jemand zum Schreiben kommt. Im Wohnzimmer steht ein Tischkicker, an dem großen Tisch in der Wohnküche kommen alle zum Essen und Trinken und Reden zusammen. Eine höhere Dichte von talentierten Schreibern auf derart engem Raum dürfte es jedenfalls in ganz New York nicht geben, vielleicht sogar nirgends.

Als Wray damals die Geschichte von der amerikanischen Taliban-Kämpferin hörte, bemühte er sich, mehr in Erfahrung zu bringen. "Aber je mehr Leute wir befragten, desto unklarer wurde alles", erzählt er, "war es vielleicht eine Britin, hat es sie überhaupt gegeben? Es gab keinen Durchbruch. Und dann fiel mir beinahe plötzlich wieder ein, dass ich Schriftsteller bin. Wenn ich diese Geschichte erzählen will, dachte ich, dann kann ich das ja."

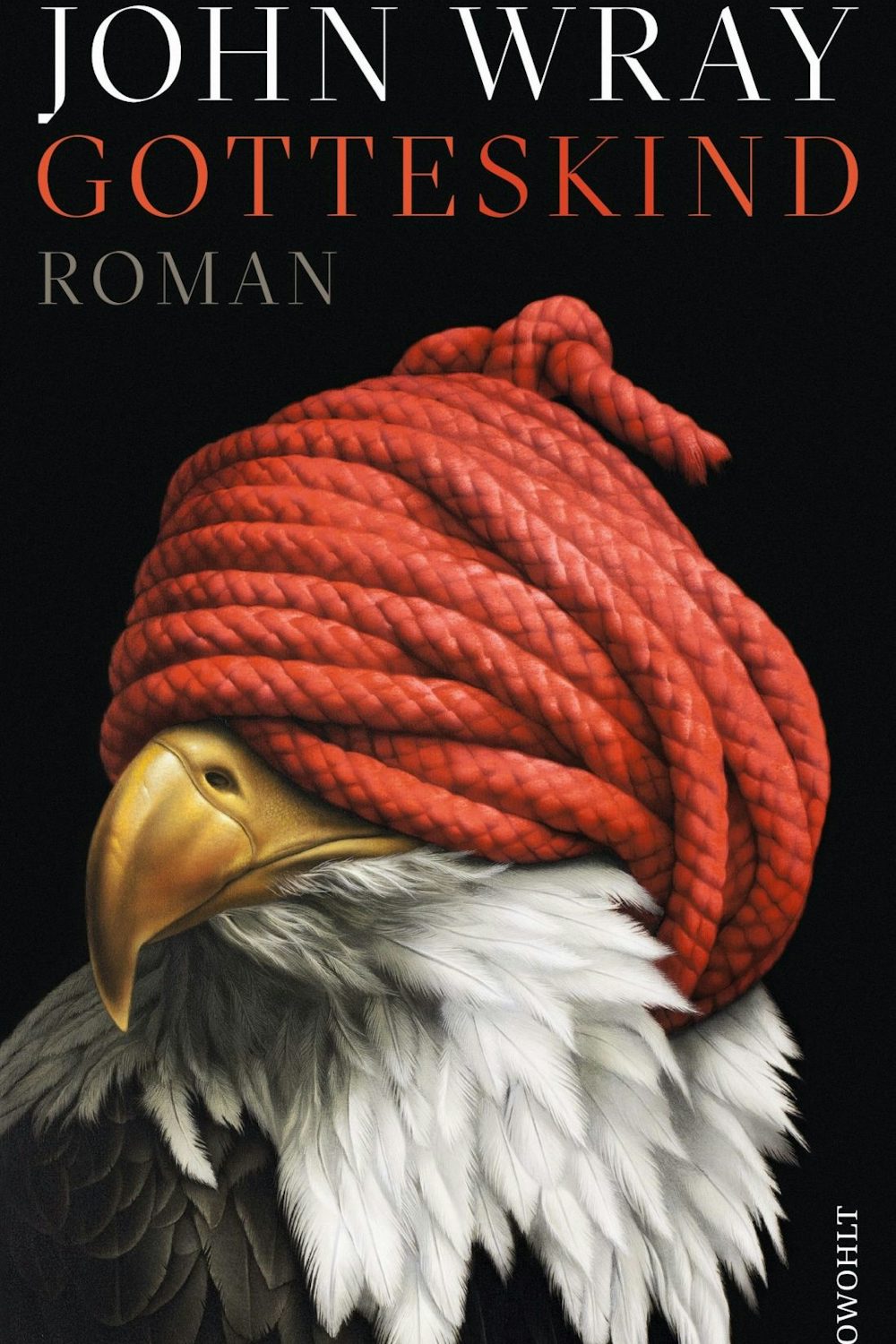

Das Ergebnis ist ein ebenso beängstigender wie beklemmender Roman, ein Buch, in dem es zumindest in der zweiten Hälfte unter der stillen Oberfläche permanent so sehr brodelt, dass man stets eine Explosion erwartet, obwohl der Erzählton so ruhig ist, so klar, was übrigens auch in der gelungenen deutschen Übersetzung der Fall ist.

Erzählt wird die Geschichte der 18 Jahre alten Aden Grace Sawyer aus Kalifornien, die sich mit ihrem Freund Decker Yousafzai aufmacht nach Pakistan, um an einer Medrese zu lernen. Wie ihr historisches Vorbild John Walker Lindh spricht sie Arabisch, und wie Lindh sucht sie spirituelle Erfüllung. Ihr Abschied aus den USA vollzieht sich so: "Der Terminal war das Letzte, was sie von Amerika sehen würde, und Aden gab sich Mühe, aufmerksam zu sein. Die Laufbänder, die Akustikplatten, die Sterilität, die Ähnlichkeit aller Orte, aller Details. Kein Ort war so amerikanisch wie dieser. Eine leuchtend helle Leere."

Sie entwickelt den Wunsch nach mehr und will für die Taliban in den Kampf ziehen

Was klingt, wie der Auftakt eines klassischen Bildungsromans entwickelt sich zu einer Mischung aus Abenteuer- und durchaus Horrorroman. Um an der Medrese lernen zu können, muss Aden sich als Junge ausgeben. Sie rasiert ihre Haare kurz, ihre Brüste bindet sie mit einer Bandage ab, sie spricht mit tieferer Stimme. Als Namen wählt sie Suleyman (wie übrigens auch Lindh, mit dessen Vater John Wray zur Vorbereitung des Buches ein Gespräch führte). Sie ist ein eifriger Schüler, und zunächst findet sie tatsächlich die Erfüllung, nach der sie sich gesehnt hatte, vor allem beim gemeinsamen Gebet: "Die Taliban schaukelten im Rhythmus der Koranverse vor und zurück. In den besten Momenten schien sich Adens Blick ebenfalls zu trüben, und sie meinte, die Worte zwischen den Zähnen vibrieren zu spüren; das war, was sie wollte, mehr hatte sie sich nie gewünscht."

Natürlich entwickelt sie den Wunsch nach mehr, den Wunsch, in den bewaffneten Kampf zu ziehen, und inwieweit das ein Kampf für oder gegen etwas ist, und wogegen und wofür, ist ein Thema, das Wray so subtil verhandelt, wie er die Anschläge vom 11. September in die Handlung webt. Die Taliban in den Bergen, denen Aden sich angeschlossen hat, erfahren über ein rauschendes Radio davon, und sind nicht sonderlich beeindruckt, weil es keine Paschtunen waren, die den Anschlag verübt haben.

Als sie Aden sagen, was sich zugetragen hat, denkt sie an ihre alte Heimat und an sich selbst: "Sie stand auf der Erde, und sie saß in den Flugzeugen. Sie war ans andere Ende der Welt gegangen, zu einem leeren Flecken auf der Landkarte, aber Amerika hatte sie gefunden." Ein Entkommen wäre vielleicht möglich gewesen, aber wie so viele Wanderer zwischen den Welten stellt Aden fest, dass es nicht nur ums Entkommen geht, sondern auch darum, eine neue Heimat zu finden. Wer die nicht gefunden hat, bleibt einsam, haltlos, auf der Flucht. Mit anderen Worten: immer noch leer.

"Gotteskind" ist John Wrays fünfter Roman. Eine Seite pro Tag schreibt er auf einer surrenden Brother-Schreibmaschine in seinem Keller in Brooklyn. Später tippt er die Seite in den Computer - oder auch nicht. Er tut alles dafür, langsam zu sein. Als er trotzdem einmal richtig schnell war, hatte er mit dieser Methode ein Buch nach viereinhalb Jahren fertig. Für sein vorletztes, "Das Geheimnis der verlorenen Zeit" (2016) hat er sieben Jahre gebraucht, "Gotteskind" hat er in zweieinhalb Jahren hingeschrieben. Vielleicht hat diese, man möchte fast sagen, Rasanz, dem Buch zu seiner stillen Brutalität verholfen.