Bushido, der Rapper, der als deutscher Vorabend-Gangstern eine Zeitlang womöglich selbst glaubte, was er auf Platte so alles behauptete, hat vor dem Landgericht Moabit gerade demonstriert, welche Verwirrung Kunstfiguren immer noch stiften können. Das Leben von Anis Ferchichi, wie er bürgerlich heißt, wird dort gerade ausführlich aufgeblättert. Unter anderem will man klären, wie eng (und wie freiwillig) seine Verbindungen zum Abou-Chaker-Clan waren, und um die Aussagen des Zeugen zu verifizieren, haben die Anwälte offenbar " Bushido", die Autobiografie der Kunstfigur, einer recht umfassende Textexegese unterzogen. Das Buch, so schreibt es unter anderem der Spiegel, liegt also auf diversen Anwaltstischen - gespickt mit Einmerkern. Allenthalben fragt man Ferchichi nach Details aus dem Werk, und es sagt womöglich noch etwas mehr über das Gerichtswesen als über die deutsche Musikindustrie aus, dass der irgendwann mit dem womöglich besten Zitat des Pop-Jahres die Grenzen zwischen lyrischem Ich und echtem Leben geradeziehen muss: "Bin ich denn der Einzigen hier im Saal, der das Buch nicht gelesen hat?"

Die wohl größte Sehnsuchtsverkäuferin der Neunziger- und frühen Nullerjahre, Kylie Minogue, veröffentlicht am Freitag ein Disco-Album. Es heißt: "Disco" (BMG Rights Management/Warner). Es enthält: Disco. Und es besingt nichts anderes als das, was man in Discos womöglich noch auf Jahre nicht tun kann. Es ist also erneut enorm klug. Und darüber hinaus wirklich zum Clubhimmel-schreiend überproduziert, glitzernd, oberflächlich, mehrschichtig kandiert und in Zuckerstreuseln gewendet. Ein paar Songs ("Dance Floor Darling" zum Beispiel, mit seinem grandios bekloppten Talk-Box-Solo) sind richtig gut. Viele richtig egal. Aber selbst die egalen Nummern lassen so sehr die Verheerungen spüren, die die Corona-Einschränkungen im Endorphin-Haushalt anrichten, dass man sie mögen und sogar ihre Texte ignorieren kann - alles für eine kleine Dosis Club-Leichtigkeit. Bis man die Texte doch wahrnimmt und realisiert, dass sie von einem Algorithmus stammen müssen, den man über Tage nur mit MDMA, Champagner und Smarties ernährt hat, um ihm dann zu sagen: "Und jetzt schreib auf, was du fühlst." Anders gesagt: Falls es demnächst keine Discos mehr gibt, weil die Menschen das Tanzen verlernt haben oder gleich das Ausgehen, dann werden Archäologen das Album womöglich ausgraben, auflegen und feststellen: So ging alles zu Ende.

Viele Jahre lang waren John Frusciantes oft großartige Solo-Alben so etwas wie die isolierten Gitarren- und Gesangsspuren der finstereren Songs seiner Hauptband: der Red Hot Chili Peppers. Und zwar, nachdem man sie durch die furchterregendsten Geisterbahnen der Welt gejagt und anschließend zur Beruhigung mit starker Säure frottiert hat. Dann fand der Gitarrist zum Electro. Unter dem Pseudonym Trickfinger produzierte er von Breakbeat, House und Jungle inspirierte Alben für Menschen, die weder Breakbeat noch Jungle und erst recht keinen House mögen. Eklektisches Zeug. Sehr verschroben. Aber unter all dem Geschwirr und Gewusel glimmen stets ein paar der schönsten Tonfolgen des wohl besessensten Instrumental-Melodie-Schreibers der Welt. Auf "Maya" (Timesig) macht er dasselbe, allerdings unter seinem richtigen Namen. Die Begründung ist schlicht, enthält Tiere und geht auch sonst ans Herz: Maya war seine kürzlich verstorbene Katze. Maya liebte Musik, und, so sagt es der Künstler, "weil der Titel so persönlich war, fühlte es sich irgendwie falsch an, mich Trickfinger zu nennen. Also ist das Album von John Frusciante."

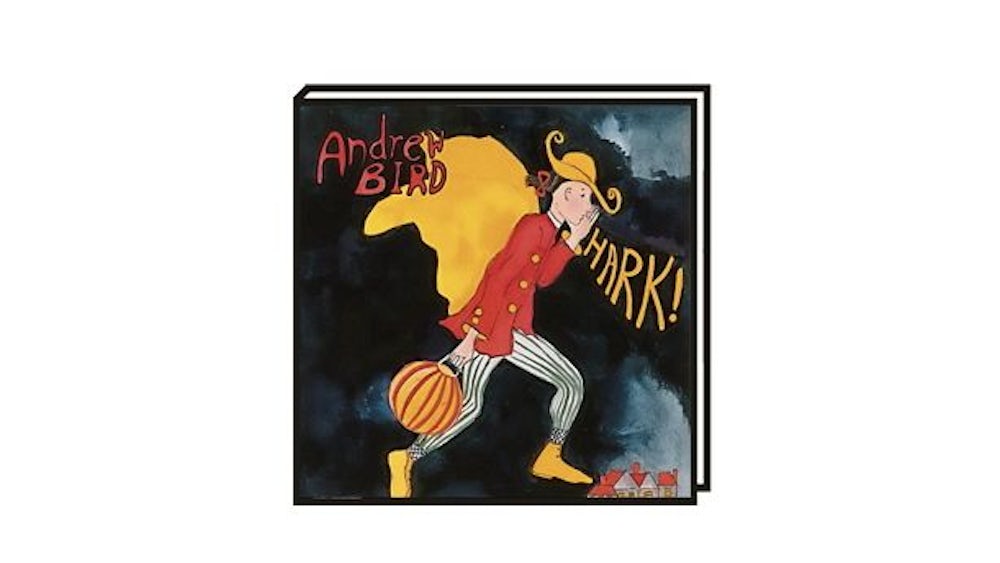

Und damit zum Schluss noch ein Wort der Warnung: Es mag sich fern anfühlen, aber in kaum sieben Wochen ist schon Weihnachten, was ja beides bedeutet - nahenden Stress für alle, die noch keine Geschenke haben, und musikalisch eher verschneite Zeiten. Wer Tannenbaum-Liedgut wollte, aber trotzdem so etwas wie guten Pop, dem blieben lang nur Sufjan Stevens' "Songs for Christmas". Und jetzt: "Hark!" (Loma Vista Recordings/Universal Music), das am Freitag zunächst nur digital erschienene Album des amerikanischen Sängers, Songwriters und Multi-Instrumentalisten Andrew Bird. Bird ist ein sehr fähiger Jazz-Geiger (und -Pfeifer!), der irgendwann zu Indie-Folk und Americana gefunden hat. Auf seiner Weihnachtsplatte bringt er das jetzt alles auf eine Art zusammen, die dem Kanon, nein: nichts Neues abgewinnt. Aber er fügt ihm immerhin ein bisschen eigenes Material hinzu und übersetzt den Rest so, dass das Ergebnis eine Familie mit durchschnittlich gutem Geschmack über Vorspeise und Hauptgang trägt. Gern geschehen.