Camp Cope - "How to Socialise & Make Friends" (Run for Cover)

Die wichtigste, relevanteste und zeitgeistigste Platte ist in diesem Jahr beinahe ungehört am Rest der Pop-Welt vorbeigezogen. Und weil das nicht sein darf, hier eine kleine Würdigung: "How to Socialise & Make Friends" (Run for Cover) heißt sie - aufgenommen von Camp Cope aus dem australischen Melbourne. Und sie ist nichts weniger als ein feministisches Manifest, getextet aus den schmerzlich realen Alltagserlebnissen von drei jungen Frauen. Neun rasend zornige Songs über unbewusste und bewusste Manipulationen, übergriffige Dates, antrainierte weibliche Selbstsabotage und den Machismo der männlichen Musikbranche: "It's another man telling us we can't fill up the room / It's another man telling us to book a smaller venue." Ein Album, das der einen Hälfte der Menschheit die Geschichten schenkt, die tatsächlich von ihr handeln. Und der anderen Hälfte die Chance, zu spüren, wie viel komplizierter es leider tatsächlich noch ist, als Frau durch diese Welt zu gehen. 2018 war das Jahr, in dem Künstlerinnen den alten Onkel Gitarrenmusik retteten. Lindsey Jordan alias Snail Mail. Julien Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus von boygenius. Oder Sophie Allison als Soccer Mommy. Alles unfassbar gute Platten. Aber nirgendwo donnerte einem die ganze beschissene Welterfahrung so dringlich entgegen. Nirgendwo war die Solidarität der Nicht-mehr-länger-Schweigenden stärker zu spüren als bei Camp Cope.

Ezra Furman - "Transangelic Exodus" (Bella Union/PIAS)

Grauenhaft zerfieselt ist dieser Engel. Das Blut auf den Lippen geht fließend ins Make-up über, die Bandagen halten fleischige Wunden notdürftig zusammen. Eigentlich gehört er noch für Wochen in das Krankenhaus, aus dem er gerade geflohen ist. Und der Ich-Erzähler wohl besser auch: chemische Verbrennungen, die Haut schält sich vom Körper. Rekonvaleszenz wäre gut, ist aber schwierig. Engel sind verboten in der Dystopie, in der die Handlung von "Transangelic Exodus" (Bella Union/PIAS) spielt. Ezra Furman, bei dem sich Attribute wie "offen bisexuell" so schlecht vermeiden lassen, weil seine Sexualität seine Kunst zu sehr formt, schickt seinen Protagonisten und dessen geliebten Engel darin auf eine Mad-Max-artige "queer outlaw saga", deren weiteren Verlauf man schwer wiedergeben kann, ohne wie auf Drogen zu wirken. Egal. Die Schlachttrommeln und die wie von Säure angeätzten Beats, die überreizten Synthies und latent paranoiden Gitarren injizieren die Beklemmung direkt ins Nervenzentrum. Was alles nur dadurch noch großartiger wird, dass die Songs trotzdem größtenteils irre schön sind. Wer danach nicht fühlt, wie es sich im Jahr 2018 als Freak und Ausgestoßener, nein, schlimmer noch: als einfach "Anderer" im gespaltenen Amerika lebt, der möge seinen NRA-Ausweis bitte an der Kasse vorzeigen und bekommt dafür eine gebrauchte alte Kid-Rock-Platte.

Haiyti - "Montenegro Zero" (Universal)

Die Platte wurde wahrscheinlich schneller aufgenommen als eine Plastikschmuck-Kugel aus dem Automaten fällt. Trotzdem, oder genau deshalb natürlich, gab's gleich mehrere musikalische Wunder. Besonders für ein Debüt ist "Montenegro Zero" (Universal) von der 25-jährigen Hamburger Rapperin und Produzentin Ronja Zschoche alias Haiyti nämlich stilistisch ungewöhnlich stringent und doch verblüffend abwechslungsreich. Es klingt gleichzeitig minmalistisch und breitwandig, es ist herausfordernd avantgardistisch, hier und da sogar eine echte Zumutung, und doch unüberhörbar mit dem großen Pop-Ohr für Melodien, Refrains und Slogans zusammengestellt. Vieles wirkt im ersten Moment billig, bevor es im nächsten fast erhaben erscheint. Alles ist maximal oberflächlich und trotzdem irrsinnig tiefenscharf gebaut. Und dann glückt Haiyti auch noch das eigentlich Unmögliche: Auf dem gesamten Album findet sich so gut wie kein ungelenkes Wort. Die so ungnädig kantige deutsche Sprache, an der sich seit bald drei Jahrzehnten sogar die talentiertesten deutschsprachigen Rapper zuverlässig die Zähne ausbeißen, diese Sprache klingt in Haiyti-Songs wie "100 000 Fans", "Sunny Driveby", "Gold", "Kate Moss", "Serienmodell" oder "Bitches" plötzlich ganz selbstverständlich gelenkig und rund wie eine echte Popsprache. Anders gesagt: Haiyti ist der Pop-Star, den dieses Land eigentlich noch gar nicht verdient hat.

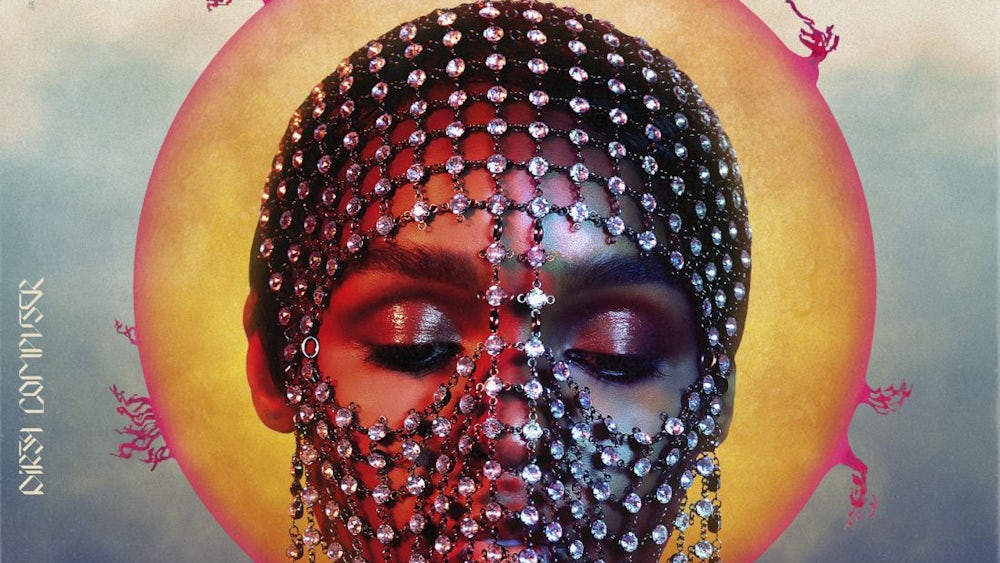

Janelle Monáe - "Dirty Computer" (Atlantic)

Janelle Monaé war schon immer gut. Aber auf "Dirty Computer" bringt sie all ihre Talente zum ersten Mal in genau den richtigen Verhältnissen zusammen: genug Konzept und roter Faden, aber auch viel Lockerheit und Abwechslung im Stil - Funk, R&B, Soul, Pop. Teils singt sie als Kunstfigur, aber es steckt auch genug von der echten Janelle und ihren Sorgen um die USA mit drin. Dazu dann Gastbeiträge von Brian Wilson und Pharrell - und diese sexy-schlüpfrigen Synthie-Sounds, die zum Teil noch von Prince stammen. Er war mit Janelle befreundet und schenkte ihr vor seinem Tod eine Kollektion aus seinem Klangarchiv. Will man nur einen der großartigen Songs hervorgeben, muss es "PYNK" sein, die große, stolze Hymne auf die Pussy Power und ihre ermächtigende Farbe Pink, featuring Grimes. Vom zarten Fingerschnipp-Teasing bis zum Full-on-Gitarren-Geschrammel durchläuft der Song einmal das volle Programm - bitte, danke!

Cupcakke - "Ephorize" (cupcakKe)

In den Jahresbestenlisten geht es ja immer auch darum, wer den Längsten hat: In diesem Jahr ohne jeden Zweifel die junge Rapperin Cupkkake aus Chicago. Sie schneidet die größten Fundstücke laut ihrem Album "Ephorize" (cupcakKe) schließlich ab und nimmt sie mit heim, weil sie "naturally hers" sind: "Cut the dick off, took it home with me / Cause any dick that long, it belong with me." So wie man das zum Beispiel mit, ehm, Weihnachtsbäumen macht. Mit "Duck Duck Goose" hat sie das womöglich fröhlichste Musikvideo des Jahres abgeliefert. Ihre Raps haben enormen Drive, sind auf kluge Art überkandidelt, die Tracks prollig produziert, aber dramaturgisch fein gearbeitet, mit irren Breaks und Beatstolpereien aller Art. Wenn es so etwas wie unschuldigen Pornorap gibt - sie hat ihn erfunden.

Sons Of Kemet Sons Of Kemet - "Your Queen Is A Reptile" (Impulse!)

Als die Sons of Kemet im Frühjahr bei den Theaterhaus Jazztagen in Stuttgart auftraten, drückten sie das Publikum mit ihren Rhythmuswalzen buchstäblich in die Sessel. Nach und nach aber lehnten sich die Zuhörer lächelnd nach vorne, weil sie hier etwas wirklich Neues zu hören bekamen. Das Londoner Quartett aus zwei Schlagzeugern, Tuba und dem genialischen Saxofonisten Shabaka Hutchings versteht es, den Druck der Clubmusik aus ihrer Heimatstadt eins zu eins in akustischen Jazz umzusetzen. Auch auf dem Album "Your Queen Is A Reptile" (Impulse!) wird klar: Wer mit Hip-Hop, Grime und Reggae aufgewachsen ist, hat ein anderes Verständnis von Basslinien, Rhythmus und Phrasierung als jemand, der durch die Schule der Standards und Songbooks gegangen ist. Die feministische Botschaft der jungen Herren holt das Album dann endgültig in die Gegenwart.

Blood Orange - "Negro Swan" (Domino)

"Negro Swan" ist eine Platte für alle schwarzen Schafe und hässlichen Entlein. Ein warmer Hybrid aus R'n'B, Soul und political consciousness. Das vierte Album des Briten Dev Hynes, der in New York Musik unter dem Namen Blood Orange macht, erinnert in seiner kraftvollen Verschmelzung von Politisch und Privat an Solanges hervorragendes Album "A Seat At The Table". Zusammen mit seinem Kollektiv aus Gaststars (u.a. Puff Daddy, Georgia Anne Muldrow) sinniert Hynes über Hopes and Fears, und darüber, was es bedeutet, schwarz und schwul zu sein. Ein kluges und in seiner Empathie für menschliche Zwischenzustände zutiefst tröstendes Album.

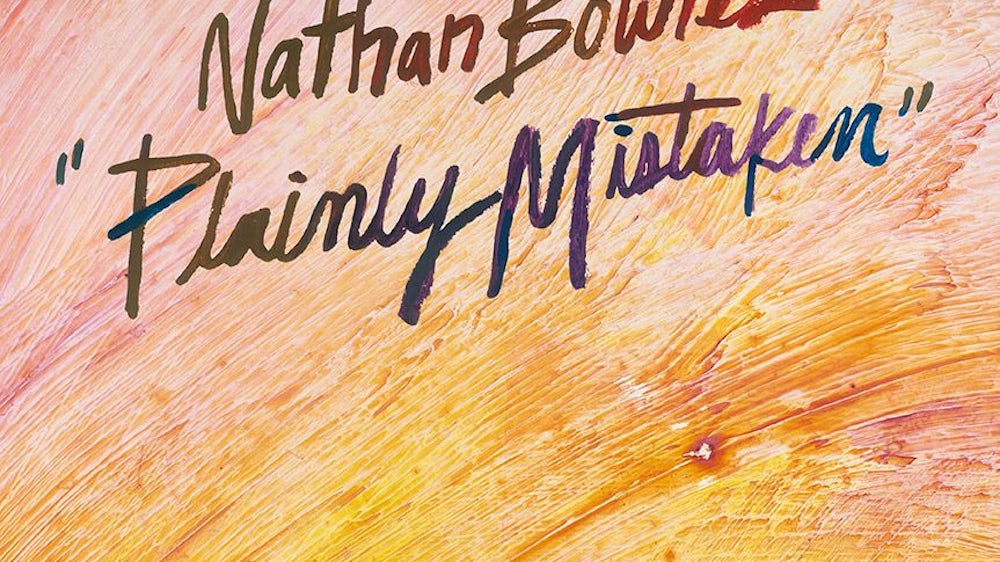

Nathan Bowles - "Plainly Mistaken" (Paradise of Bachelors)

Der amerikanische Banjo-Spieler Nathan Bowles produziert auf "Plainly Mistaken" (Paradise of Bachelors) mit seiner Band eine Art Heustadl-Version von Krautrock. Sehr eigen, sehr schön. Als hätten Neu! versucht, Country zu spielen. War vielleicht nicht das beste Album 2018, hat mir aber den Herbst vergoldet.