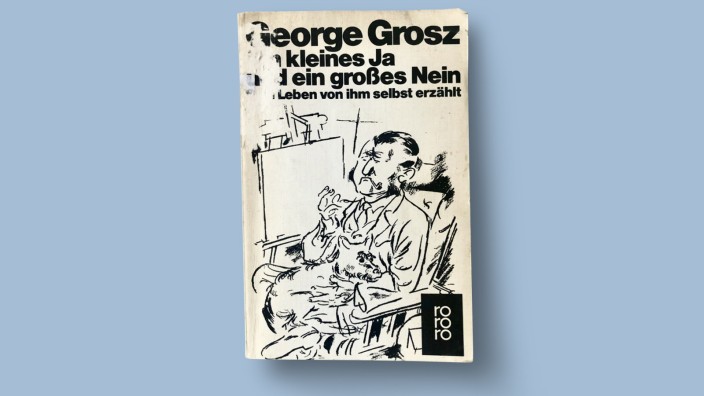

Man kann natürlich sagen, dass George Grosz die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in seinen Karikaturen und Gemälden schon maximal entlarvend beschrieben hat. Aber es ist wahnsinnig interessant, sich das Ganze auch noch von ihm erzählen zu lassen. Seine Autobiografie "Ein kleines Ja und ein großes Nein" erschien 1946 zunächst auf Englisch, 1955 auf Deutsch und ist heute nur antiquarisch erhältlich. Dabei stehen wirklich fabelhafte Geschichten drin.

Die schönste spielt im Sommer 1933 in New York. Grosz lebt neuerdings hier, nachdem er im Traum die Eingebung hatte, aus Deutschland fortzumüssen. Er ist damit der Verfolgung entkommen, seine Werke gelten unter den Nazis als entartet. Im sicheren Manhattan trifft man sich eines Mittags mit dem Ehepaar Thomas Mann zum Lunch. Auf mehreren schreiend komischen Seiten gibt Grosz ein völlig missglücktes Mittagessen wieder, bei dem vor allem er selbst komplett die Fassung verliert.

Man geht zuletzt kalt auseinander, wird sich nie wiedersehen

Unter den missbilligenden Blicken der jeweiligen Ehefrauen und vielen unter dem Tisch verteilten Schienbeintritten geraten die Männer über die Frage in Streit, wie lange Hitler wohl an der Macht bleibt. Thomas Mann glaubt, höchstens sechs Monate. Das bringt Grosz, der das für naiv hält, direkt auf die Palme. Er blickt ohnehin voreingenommen auf den feinen Herrn Mann, dem er die Gabe attestiert, mit kühler Grazie Ja und Nein zugleich zu sagen, was für Grosz, der sehr gerne laut Nein denkt, nichts Gutes ist. Man geht zuletzt kalt auseinander, wird sich nie wiedersehen.

Grosz kannte auch Brecht, dessen Art, sich zu kleiden, er liebevoll detailliert wiedergibt. Dünne Lederkrawatte wie ein Automechaniker, wattierte Schultern, keilförmige Hosen. "Ohne das mönchsartige Gesicht mit dem in die Stirn gekämmten Haar hätte er ausgesehen wie ein Chauffeur mit einem Schuss russischen Volkskommissars." Er war mit dem genialen Drehbuchautor Ben Hecht befreundet, erfand den Dadaismus mit (den er als ziemlichen Blödsinn abtut), besuchte sogar einmal Karl May in dessen Haus (und war damit von der Karl-May-Liebe seiner Jugend geheilt). Warum dieses Buch vergriffen ist, müsste einem das 21. Jahrhundert vielleicht mal erklären.

Weitere Folgen der Kolumne "Nichts Neues" finden Sie hier.