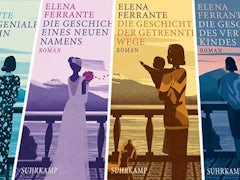

Dass ein Stück Literatur die Gemüter derart bewegen kann, ist an sich eigentlich schon bemerkenswert. Bereits der erste Teil von Elena Ferrantes "Neapolitanischer Saga" - der Roman "Meine geniale Freundin", der im August auf Deutsch erschienen ist - spaltete Fans und Kritiker: Maxim Biller hat das Buch im "Literarischen Quartett" erwartungsgemäß verrissen, während viele Leserinnen von der emanzipatorischen Kraft schwärmen, die in Ferrantes Prosa stecke.

Um die Frage, ob es sich bei dem Romanzyklus um ein literarisches Meisterwerk handelt oder nicht, geht es inzwischen allerdings längst nicht mehr. Stattdessen entzündet sich an dem Pseudynom "Elena Ferrante" ein Streit darüber, was Journalismus darf und was nicht: Seit dem Wochenende ist Elena Ferrante wieder in den Schlagzeilen. Dieses Mal aber nicht wegen ihrer Kunst, sondern weil ein italienischer Journalist behauptet, die wahre Identität dieser Autorin, die weltweit Millionen von Büchern verkauft, enttarnt zu haben. Und ihre Fans reagieren so verletzt, als habe man der Autorin hier tatsächlich ein Unrecht angetan.

Und hinter dem Decknamen "Emil Sinclair". Viele Schriftsteller schreiben unter Pseudonym. Warum? Eine Typologie.

Es geht um die "Enthüllungen" des italienischen Journalisten Claudio Gatti, der gestützt auf Honorarlisten und Grundbucheinträge zu beweisen versucht, dass die römische Übersetzerin Anita Raja die "große Unbekannte" sei. So nennt der Suhrkamp-Verlag die Autorin auf der eigens eingerichteten PR-Webseite. Veröffentlicht hat Gatti seine Rechercheergebnisse - übrigens nicht die ersten Enthüllungsversuche in diesem Fall - gleichzeitig in vier internationalen Medien, unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und im New York Review of Books . Und zwar offensichtlich gegen den Willen der Autorin.

Ferrante selbst sagte der Financial Times im Dezember 2015, sie finde es falsch, dass oft die Person bekannter sei als ihr Werk. Das wollte sie offenbar verhindern, indem sie keine Informationen über ihre Identität, ihre Biografie oder ihren Wohnort preisgab. Ihre eigene Anonymität reflektiert sie wiederum in ihren Büchern, die auch vom Verschwinden und Unkenntlichwerden einer Frau erzählen und männliche Macht gegenüber Frauen so thematisieren, dass sich auch im Jahr 2016 junge Intellektuelle noch davon angesprochen fühlen.

Gatti habe das "Nein" einer Frau missachtet

Es sind also auch Ferrantes kunstvolle Verquickungen von Fiktion und Realität, die nach Gattis Artikel den Aufschrei ausgelöst haben. Auf Twitter und in internationalen Medien verdammen Kritiker und Fans die Recherche des Journalisten, die Reaktionen reichen von "traurig" bis "unwürdig" und "boshaft". Doch woher all der Ärger? Schließlich wurde beispielsweise vor nicht allzu langer Zeit auch eine andere Bestsellerautorin enttarnt: J.K. Rowling, die unter dem Pseudonym "Robert Galbraith" Krimis schreibt.

Anders als in ihrem Fall stellt sich in diesen Tagen eine ganze Twitter-Brigade vor Ferrante und beschimpft den Rechercheur Gatti - im schlimmsten Fall als Vergewaltiger, der das "Nein" einer Frau missachtet habe.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Diese Reaktionen sind nicht nur bizarr übertrieben, sie ignorieren das literarische Werk Ferrantes, weil sie in die gleiche Falle tappen wie der Journalist Gatti. Sowohl Gatti, der innerhalb der Fiktion nach Anhaltspunkten für die Autorenperson gesucht hat, als auch die Armee der Ferrante-Verteidiger scheint nicht trennen zu können zwischen Autor und Werk. Sonst müsste man die Anonymität der Autorin nicht dermaßen vehement gegen Enthüllungsversuche verteidigen. Tatsächlich scheint es, als läge für manche Leser ein Teil der Faszination von Ferrantes Büchern allein darin, dass es leichter fällt, sich mit dem scheinbar autobiographischen Schreiben zu identifizieren, wenn die Autorin anonym ist. Ein Pseudonym ist für Fans bequem, weil es die breitest mögliche Projektionsfläche für ihr Fantum schafft. Genau deshalb wollten viele nicht wissen, wer ihre Lieblingsbücher geschrieben hat. Sie lieben den Mythos. Und fühlen sich jetzt um ihn betrogen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Es handelt sich keineswegs um eine "Vergewaltigung", wenn ein Journalist herauszufinden versucht, wer hinter diesen wirklich beeindruckenden Verkaufszahlen steckt. An dieser Information gibt es ein öffentliches Interesse, das durchaus berechtigt sein kann. Allerdings spricht aus Gattis "Enthüllungen" ein unangenehmer Voyeurismus, etwa wenn er aufzählt, wie viele Zimmer die Wohnung hat, die Raja sich kürzlich gekauft habe. Problematisch ist vor allem, dass er suggeriert, die Autorin könnte womöglich nur dank der Mitarbeit ihres Mannes so erfolgreiche Bücher geschrieben haben.

Zum Glück leben wir in Zeiten, in denen Frauen, deren Pseudonym aufgedeckt wird, keine Repressalien oder Nachteile mehr zu befürchten haben. Und die Frau hinter "Elena Ferrante" muss selbst dann, wenn Gattis Recherchen der Wahrheit entsprechen, nicht in der Manege des literarischen Zirkus Männchen machen. Dafür gibt es genügend Beispiele aus Popkultur (Peter Licht) und Literaturbetrieb (Thomas Pynchon), deren Erfolg nicht darauf baute, ihre Person auszustellen.

Die einzige Devise, um sich einem Autor zu nähern: lesen

Falls Ferrantes Pseudonym nur eine geschickte Marketing-Strategie war, hat sie durch die Enthüllungen nichts verloren, sondern vor allem gewonnen: Aufmerksamkeit nämlich. Und wenn sie tatsächlich von der Presse unbehelligt bleiben und nicht durch Talk-Shows tingeln möchte, muss sie das auch jetzt nicht. Denn dass jedes Pseudonym selbst ernannte Detektive einlädt, es zu lüften, dürfte auch ihr von Anfang an klar gewesen sein.

Die Debatte um Ferrante offenbart stattdessen ein anderes Problem: Die Enttäuschung derjenigen, die jetzt aufschreien, gilt eigentlich dem Literaturbetrieb, der sich mehr für die Autoren als für deren Werke interessiert. Davor, dass Ferrante diesem Spektakel nun zum Opfer fällt, fürchten sie sich. Und zwar zu Recht. Denn wenn Literaturberichterstattung sich vor allem dafür begeistert, wie die Autorin lebt, wo sie einkauft und welchen Wein sie bevorzugt, bleibt vom eigentlichen Werk nicht mehr viel übrig.

Für all jene aber, die es ernst meinen mit der Literatur, gilt nach wie vor als einzige Devise, um sich einem Autor wirklich zu nähern: lesen. Interessant muss nämlich nicht die Autorin sein, sondern ihr Werk.