Schon in der Unterführung des winzigen Bahnhofs von Le Cellier schaut er einen an - als gewaltiges Graffito. Dieser irre Blick, diese riesige Nase. In Frankreich ist der Komiker Louis de Funès noch immer ein Star. Hier, in der Nähe von Nantes, hat er die letzten Jahre seines Lebens verbracht. Auf Château Clermont. Nur wenige Meter weiter, auf dem Dorffriedhof von Le Cellier, wurde er 1983 beerdigt. Frische Kränze mit vielen Rosen schmücken sein Grab. Weil er Rosen so gern mochte.

Erst vor einem Jahr haben sie in Le Cellier seines 30. Todestags gedacht. Tausende fielen in das Dorf an der Loire ein. Sie besuchten den Supermarkt, in dem de Funès einkaufen ging. Sie betrachteten die Orgel in der Kirche, an deren Kosten sich der als Louis Germain David de Funès de Galarza geborene, streng katholische Sohn spanischer Einwanderer beteiligt hatte. Und sie wanderten zum Ufer hinunter, wo er manchmal mit der Angel stand. Am 31. Juli 2014 wäre der Komiker 100 Jahre geworden. Es gibt also wieder was zu feiern in Le Cellier.

Höchste Zeit für ein Museum

Roselyne Duringer, die Architektur und Informatik studierte, wohnt erst seit dreieinhalb Jahren im Ort. Ihr Mann Charles arbeitet in der Gegend als Psychiater. Als beide hörten, dass bis auf das Grab und einen nach de Funès benannten, schmucklosen Gemeindesaal hier offiziell nichts an ihn erinnert, da war bei den Duringers kein Halten mehr. Ein Museum musste her.

Die Filmkomödien des 1,60 Meter kleinen Mannes gehören zu den kommerziell erfolgreichsten in der Geschichte des französischen Kinos. Läuft wieder mal "Die große Sause" im Fernsehen, so schauen heute noch zehn Millionen Franzosen zu. Der Humor scheint also immer noch zu funktionieren. Aussprüche wie "Nein! Doch! Oh!" oder "Bretterbretterbretter" gingen in die Alltagssprache ein. De Funès' Paraderolle war der hektische, grimassierende, manchmal widerwärtige und zur Raserei neigende Pedant.

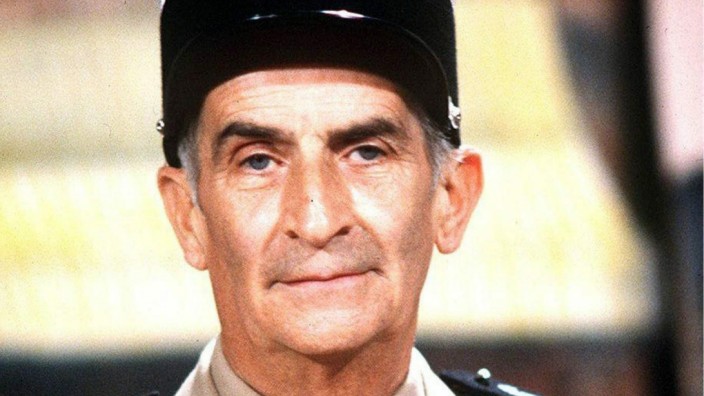

Diesen Charakter perfektionierte er in seinem selbstaufopfernden, manchmal geradezu existenzbedrohend wirkenden Spiel. Mal gab er den besessenen Kunsthändler, der einem Kriegsveteran die Rückentätowierung abschwatzen will (Balduin, das Nachtgespenst, 1968). Dann den antisemitischen Fabrikanten, der wider Willen zum Rabbiner wird (Die Abenteuer des Rabbi Jacob, 1973) oder den verzweifelten Drehbuchautor mit echter Leiche unter der Gartenlaube (Jo, 1971). Seinen Durchbruch feierte de Funès als "Gendarm von Saint Tropez" (1964) - da war er schon 50.

Anekdoten und Original-Requisiten

Roselyne und Charles gingen also Klinken putzen, suchten Menschen, die den Darsteller noch persönlich kannten. Sie klopften hier und fragten dort, sammelten Fotos, Plakate, Briefe, Anekdoten, Geld und alle möglichen Original-Filmrequisiten. Vor einem Jahr dann mieteten sich die Duringers ein ehemaliges Zahnlabor im Ort. Doch der Raum war viel zu klein für die vielen Exponate, der Besucheransturm zu groß. Wegen Überfüllung musste ihr Museum immer wieder schließen. Seit drei Monaten nun befindet sich die Ausstellung exakt dort, wo sie eigentlich auch hingehört: auf de Funès' altem Schloss.

Es ist eine der skurrilsten, aber auch liebevoll gestaltetsten Schauen, die man je gesehen hat. "Guten Tag, Monsieur", stellt sich ein Mann in der Orangerie des prächtigen Gebäudes vor. "Mein Name ist Gilles Garcion. Ich kannte de Funès noch persönlich." Oral History! "Unserer Varieté-Gruppe hat er mal eine Verstärkeranlage geschenkt." Rentner Garcion, 65, wirkt sehr glücklich in seinem neuen Job.

Nur Filme mit de Funès

Das Schloss! Gewaltig thront es auf einem Felsen über der Loire. Mehr als 360 Fenster, 90 Hektar Grund. Gebaut wurde es im 17. Jahrhundert, ein Geschenk des Fürsten von Condé - angeblich an einen treuen Soldaten derer von Clermont. Später ging das Schmuckstück aus hellrotem Backstein und Tuff an die von Maupassant. De Funès' Frau Jeanne, die heute hundertjährig in Paris lebt, ist die Großnichte des Schriftstellers Guy de Maupassant.

Im Speisesaal hatten sie und Louis bereits im Jahr 1942 ihre Verlobung gefeiert, in den Sechzigern erbten und kauften beide das gesamte Areal rund um die Freitreppe. Bei der Gartenarbeit ruhte sich der Darsteller gerne von der Arbeit aus. Und hier erlitt er auch seinen dritten, den tödlichen Herzinfarkt. "Nein, mit Ausnahme der Orangerie ist das Schloss heute leider nicht mehr öffentlich zugänglich", erklärt Roselyne. Propriété privée! Nach seinem Tod hatte die Familie de Funès das Schloss verkauft. Ein Zentrum für Psychiatrie zog ein.

Abendliche Aufführungen im Museumskeller

Dann aber schlug ein internationales Immobilienkonglomerat zu, bewahrte das Château nur äußerlich und wandelte die Innenräume zu schicken Eigentumswohnungen um. Allein die Orangerie fand keinen Mieter: die Lage, zu abgeschieden für ein Restaurant. Dann kamen die Duringers. Gemeinsam mit dem von ihnen gegründeten Louis-Verein, der mit heute 140 Mitgliedern zu den größten des hügeligen Ortes zählt, machten sie sich an die Arbeit. Besonders beliebt sind in Le Cellier heute die abendlichen Aufführungen im Museumskino. Natürlich laufen hier nur Filme mit Louis de Funès.

Jedes Jahrzehnt im Leben und Wirken des Schauspielers wird in einem eigenen Raum gewürdigt. Flankiert werden die Exponate von Originalmöbeln aus den Fünfzigern, Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern. "Fans aus dem ganzen Land haben sie angekarrt", freut sich Roselyne hinter ihrer leicht muffeligen Kassentheke. Die Theke stand früher mal in einem nordfranzösischen Teeladen. "Hier! Sehen Sie sich diesen tollen Schrank an! Der Kaufpreis: Nur ein paar Eintrittskarten für die Spender."

Mehr als tausend Exponate

Das "Musée de Louis" umfasst bereits mehr als tausend Exponate, bald soll es in den ersten Stock hinein erweitert werden. Auch zahlreiche Leihgaben von den De-Funès-Söhnen Patrick und Olivier (der eine Radiologe, der andere Pilot) finden sich hier. Original-Requisiten, Zeitungsartikel, mitunter recht profane Briefe: Er habe schrecklich unter "Grippe und Halsschmerzen gelitten", schreibt de Funès im März 1930 an seine Mutter. Dann aber habe er "Sirup getrunken, wie Du es mir empfohlen hast". Nun ja.

Wie das Museums-Gästebuch beweist, reisen Fans nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus Litauen, Russland, Italien und Deutschland an. Noch werden die ausgestellten Exponate nur auf Französisch beschrieben. Emmanuelle Südholt, eine im Ort lebende Deutschlehrerin und - logisch - Mitglied im Verein, hat sich aber an erste Übersetzungen gemacht.

Und, klar, natürlich gibt es auch Probleme. Einige der neuen Schlossbewohner fühlen sich durch die auf der Wiese parkenden Busse und sich auf ihren Erkundungen keineswegs an Verbotsschilder haltenden Besucher gestört. Auch ist noch völlig unklar, ob der Museums-Mietvertrag nach zwei Jahren auch verlängert werden kann. "Bisher hatten wir hier einen Grünen als Bürgermeister", klagt Madame Duringer. "Der konnte mit unserem Projekt überhaupt nichts anfangen."

Rätselhafte deutsche Filmtitel

Mittlerweile werde Le Cellier "wirtschaftsfreundlicher" regiert, was die Duringers sehr beruhigt. "Was die touristische Infrastruktur angeht, gibt es nämlich noch viel zu tun." Im ganzen Ort existiert kein Hotel - nur ein einziges Gästeappartement. Dieses allerdings hat sechs Betten. Seinen Vater habe auf Schloss Clermont stets schreckliche Angst vor möglichen Einbrüchen geplagt, erinnert sich sein Sohn Olivier in seiner Biografie: "Durch seinen steigenden Bekanntheitsgrad fürchtete er sich vor böswilligen Eindringlingen.

Keller, Garage, Kapelle, leer stehende Zimmer, Sekretäre, Schränke - alles wurde abends sorgfältig verriegelt und morgens wieder aufgeschlossen. Bewaffnet mit einem Bund von mindestens dreißig Schlüsseln, versperrte er alle Wandschränke mit einem Vorhängeschloss, selbst wenn diese gar nichts Wertvolles enthielten. Meine Mutter musste manchmal minutenlang warten, bevor er den passenden Schlüssel gefunden hatte und sie an eine einfache Decke oder ein Küchengerät kam."

Angst vor Einbrechern

Auch dem Deutschen Schäferhund Zar, der über das riesige Gelände wachen sollte, traute de Funès nicht. Also sei irgendwann Olivier vom Vater losgeschickt worden, um in einem Waffenladen in Nantes eine Smith & Wesson zu kaufen, die später auch zum Einsatz kam: De Funès richtete den Revolver gegen einen Paparazzo, der es sich im Schloss zwischen Ehrenhof und Marienstatue im Geäst eines Kastanienbaums bequem gemacht hatte. Auch die von de Funès nach dem Einzug umgehend angeschaffte Alarmanlage sei gelegentlich zu hören gewesen. Zuletzt, als sich gerade der Trauerzug mit den sterblichen Überresten des Komikers auf den Weg zum Friedhof machte. Ein entferntes Familienmitglied war von der Gesellschaft im Schloss vergessen worden.

In den Ausstellungsräumen rätselt gerade der Schreiner Guibert Alcime über dämliche deutsche Filmtitel wie "Louis die Knallschote" oder "Der Brausekopf mit den Sausebeinen". Welches De-Funès-Werk könnte damit gemeint sein? Eigentlich kennt er sie doch alle.

Hilfreich und beliebt

Neben ihm betrachtet Elodie Morin, 28, eine Journalistin aus dem Burgund, Fanpost von Maurice Chevalier, die Einladung zur Papstaudienz (gemeinsam mit Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing) und einen rätselhaften Eintrag in de Funès' Ideenbuch: "Der Priester bückt sich. Daraus könnte man einen Gag machen." Zeitzeuge Garcion erzählt von Sergent, dem tragisch verstorbenen Angellehrer des Schauspielers. "Die beiden haben unten an der Loire, im Fischrestaurant von Marie, gerne einen Muscadet getrunken." Was für ein hilfreicher, beliebter Mann dieser de Funès gewesen sei! Einmal, als die Frau des Hausmeisters unter Kopfschmerzen gelitten habe, habe er sogar seine guten Kontakte genutzt und sie gegen ihren Willen mit einem Armeehubschrauber ins Krankenhaus fliegen lassen. Obwohl es sich nur um eine normale Migräne gehandelt habe.

Die Franzosen und de Funès, das ist schon eine ganz eigene Geschichte. Es wird wirklich viel gelacht, an diesem Tag auf Schloss Clermont. Nur manchmal meint man vom Friedhof her ein leises "Nein! Doch! Oh!" zu hören.