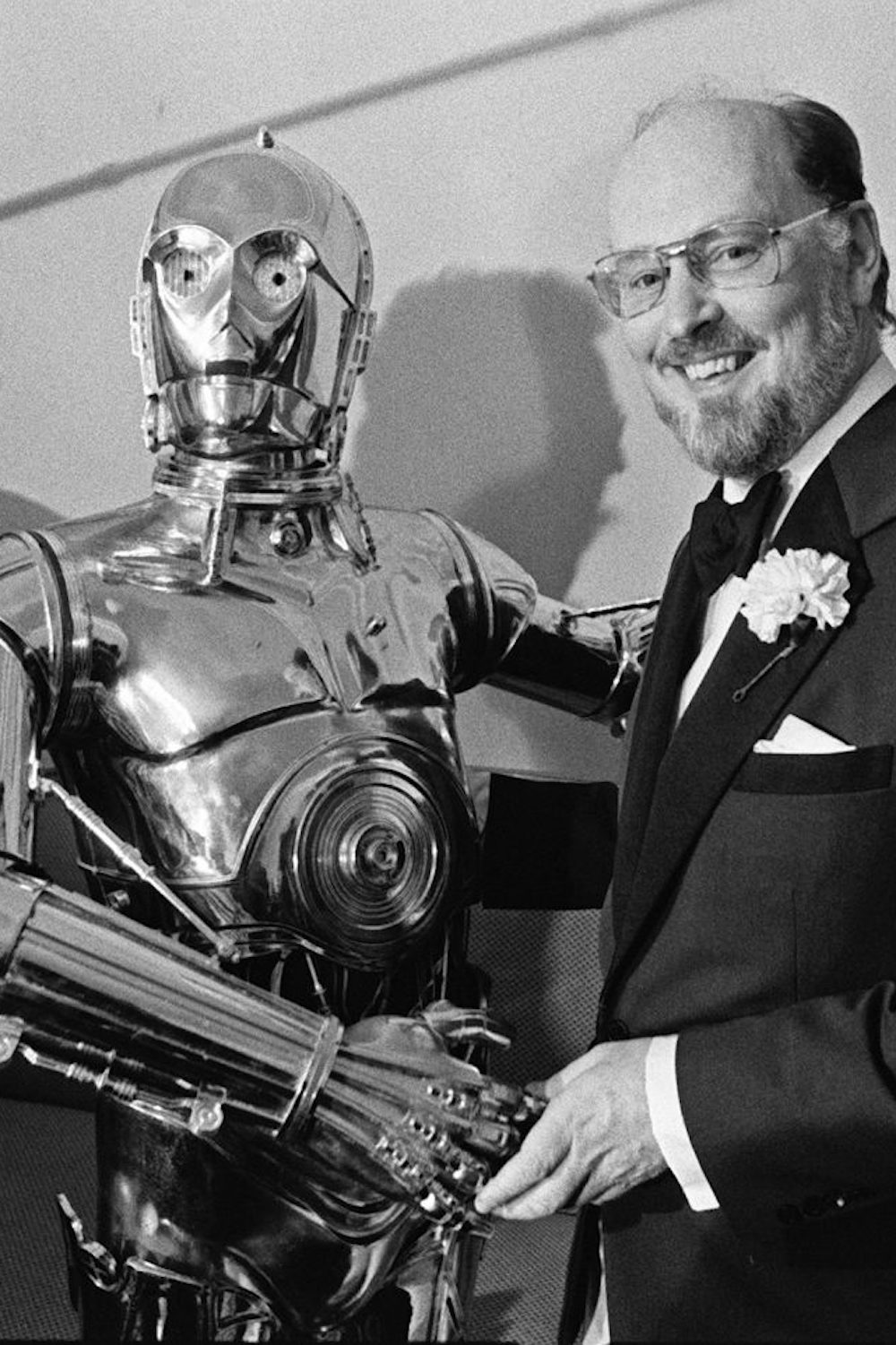

Er hat den Hollywood-Sound der vergangenen 40 Jahre mitgeprägt und hat sich in den letzten Jahren auch als Komponist reiner Konzertsaalmusik profiliert: John Williams schreibt seit 70 Jahren Filmmusik, und selbst bei den großen Blockbustern fragt man sich manchmal, was die größere Wirkung bringt: Spielbergs Bild oder Williams Ton - warum der den Zuschauer erst so richtig hineinsaugt ins Bild. Denn wie soll man sich "Der weiße Hai" denken ohne die beängstigenden Bass-Schläge zu Beginn, und wie klein wäre der Kosmos von "Star Wars", spannte nicht der Sound gleich zu Beginn eine Unendlichkeit auf, die mit einfachsten Mitteln den konventionellen Klangraum ins Grenzenlose sprengt.

Dabei wollte Williams doch nur Pianist werden. Aber dann sah er sich konfrontiert mit der hochbegabten Van-Cliburn-Generation an Tastenzauberern und ließ diesen Plan fallen. Außerdem wollte er Geld verdienen - geschäftstüchtiger Unternehmer ist er bis heute. Er gibt seine Filmmusiken als Noten heraus, jedes Orchester kann sie nachspielen. Und im Gegensatz zu seinen Kollegen hat er auch kommerziellen Erfolg damit, seine Filmkompositionen als Konzertstücke zu vermarkten. Die Verbindung mit den Wiener Philharmonikern und Anne-Sophie Mutter war dabei sicherlich förderlich.

Für ihn ist Musik der Ernstfall: Es geht gesittet und feierlich zu

Die Stargeigerin ist ein großer Williams-Fan, 2019 veröffentlichte sie die Single "Hedwig's Theme" aus der Musik zu "Harry Potter", von Williams für Mutter neu arrangiert, und 2021 spielte sie die Uraufführung seines zweiten Violinkonzerts. Dass solche Unternehmungen nicht nur der Imagepflege dienen, zeigen die zahlreichen Solokonzerte, die Williams schrieb, etwa für Flöte, Klarinette, Cello, Trompete, Horn, Oboe oder Bratsche. Sein Tuba-Konzert ist inzwischen im klassischen Repertoire angekommen und wird bei Aufnahmeprüfungen und Wettbewerben regelmäßig verlangt.

Williams besitzt die Gabe der ernsthaften Unterhaltsamkeit. Seine Musik ist unmittelbar zugänglich und setzt öfter auf eine gesittete Feierlichkeit als auf martialische Effekte. Die gibt es auch, wirken aber manchmal ein wenig übertrieben und sind beim Kollegen Hans Zimmer besser aufgehoben. Der beherrscht die elektronische Klangherstellung wie kein anderer, Williams dagegen ist Traditionalist, sitzt lieber mit Bleistift und Radiergummi vor dem Notenblatt als vor einem flackernden Bildschirm. Das wirkt sich auch auf seine Musik aus. Sie ist feiner gebaut, durchdachter, langatmiger als andere großflächige Leinwandsymphonik und Surround-Sound-Virtuosität. William komponiert immer den Ernstfall, egal wie tragisch die Story wirklich ist, verfolgt immer eine wohl durchdachte Dramaturgie - oft mit einfachen Mitteln.

Auffallend ist der Wiedererkennungswert, der weniger auf einem spezifischen Klang beruht, das kann die Konkurrenz auch, sondern, ein bisschen wie beim noch traditionelleren Ennio Morricone, auf konventionellen melodischen Mustern, die sich auf dem Grat zwischen einfach und banal bewegen. Einfach bedeutet vor allem: kurze Motive, oft nur ein Intervallsprung, und viele Wiederholungen. Lieblingsintervall von Williams ist die Quint - mit dem Fünftonschritt im Bass endet regulärerweise eine Phrase oder ein Stück. Selbst seine Fanfaren eröffnet er nicht mit einem signalhaften Quartsprung, dem archaischen Alarmsignal, wie es im Martinshorn fortklingt, sondern regelmäßig mit einem aufwärtsgerichteten Quintsprung wie in der Bläsereröffnung des Hauptthemas von "Star Wars". Die Signalquart kommt da als nachklappendes Anhängsel, als fallendes Intervall, auf dem Kopf stehend, auch rhythmisch pervertiert, ihrer Würde beraubt. Nur die Instrumentation, der schneidend scharfe Klang einer hohen Trompete, erinnert noch an vergangenen herrschaftlichen Glamour.

Zweitliebstes Intervall ist die Oktave, kein wirklicher musikalischer Reiz, weil sie nur eine Tonwiederholung auf einer anderen Ebene ist. Drittens, und hier wird es interessant, verwendet er auch die Terz so, als wäre dieser Dreitonabstand ein strukturell wesentliches Intervall. Hier zeigt sich in drei Tönen ein komplettes ästhetisches Programm: die unmerkliche und vollkommene Verschmelzung hoher Kunstmusik mit populärer Mitsingmelodik. Denn die Wahl der Quint verweist auf den Ursprung und das Zentrum der gesamten abendländischen Musik vom Mittelalter bis heute. Mindestens. Und die Terz, im Mittelalter noch grobe Dissonanz, ist längst kein Klang mehr, den man meidet, sondern geradezu das Gegenteil: eine wohlklingende und oft auch ein wenig sentimentale Konsonanz, das Lieblingsintervall praktizierter Laienmusik, etwa als improvisierte Zweitstimme.

Seine Geheimwaffe ist die Instrumentation: Was passt am besten zu welcher Melodie?

Dennoch, die komponierte Grundstruktur ist eine Sache, der reale Sound noch mal eine andere. Da kommt es auf andere Sensibilitäten an, da muss man sich sicher sein, welcher Instrumentenklang in welcher Situation zu welcher Melodie am besten passt - jenseits der in Hollywood so beliebten und auch von Williams oft und gerne eingesetzten Waldhornchöre - und wie man das Ganze noch glanzvoller oder auch mal verhaltener, nebulöser gestalten könnte. Das lernt man nicht beim Experimentieren mit Computer-Sets, damit muss man sich irgendwann einmal sehr ernsthaft auseinandergesetzt haben und die Tradition dieser Kunst, deren Gipfel sich von Berlioz über Wagner zu Richard Strauss reihen, verinnerlicht haben.

Dann kann man mit wenig technischem Aufwand größere Wirkung erzielen als durch schiere Lautstärke, breite Frequenzabdeckung und perfekte räumliche Klangwiedergabe. Man kann das vielleicht an einem der beliebtesten Klangidole für Filmleute hören, an "Also sprach Zarathustra" von Strauss. Die steil auffahrende Trompete zu Beginn mit ihrem scharfen Spitzenton und der folgenden Orchesterklangexplosion schafft zwar einen momentanen Höhepunkt, die größere dramatische, langfristig räumliche Wirkung entfaltet sich aber erst danach, im weniger greifbaren Streichergrundeln. Wenn dann wieder Bläser einsetzen, wirken sie komplett anders und noch stärker als zu Beginn.

Sein Design ist einerseits eingängig, andererseits nicht gleich identifizierbar

Aber, Musik, zumal im Pop- und Filmbereich, lebt auch vom Rhythmus. Der ist bei William nicht immer so einfach zu greifen wie die kontrolliert beschleunigten Bass-Schläge in "Shark", dessen Beginn sehr an "Baba Jaga" aus Modest Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" gemahnt. Williams ist ein begnadeter Zitataufbereiter; seinen ersten Oscar erhielt er immerhin für Anatevka in der - inzwischen nicht mehr verliehenen - Kategorie "Adaption", also der kunstvollen Aneignung fremder Werke. Aber ob nun an Mussorgski oder, noch eingängiger, an Carl Orff angelehnt - Williams rhythmisches Design ist nicht sofort identifizierbar. Soll es auch nicht. Es soll direkt in die Magengrube gehen, ohne Umweg über die Großhirnrinde.

Wie man das nicht bewusst Wahrgenommene so perfekt strukturiert, dass es das eigentlich Dramatische erst schafft - darin zeigt sich der Meister. Denn auch die eingängigste Melodie und der bombastischste Großorchestersound wirken selten für sich. Längerfristige Wirkung muss sehr gezielt vorbereitet sein und sich zum richtigen Zeitpunkt entfalten - auf Sekundenbruchteile genau. Und wo kann man das besser und routinierter lernen als in der Arbeit an Filmmusik, im Komponieren wie im Dirigieren derselben? Beides verfolgt Williams bis heute mit größter Leidenschaft. Am Dienstag wird er 90 Jahre alt. Derzeit arbeitet er am Soundtrack zu "Indiana Jones 5".