Sitzt ein Bürger auf einer Bank. Da kommt eine Nachricht von Google auf den Startbildschirm seines Telefons, in Form einer Frage: Ob man denn gerade beim Restaurant So-und-so sei, und wenn ja, ob man sich Fotos und Speisekarte und Bewertungen anschauen wolle? Nein, murmelt der Bürger wohin auch immer zurück, er sitze nicht auf Stühlen des Restaurants, sondern ein paar Meter weiter auf einer öffentlichen Bank. Ohne Konsumabsichten.

Und selbst wenn: Hatte er nicht eigentlich solche Meldungen ausgeschaltet? Aber wie verhalten sich die Google-Maps-Einstellungen genau zu den allgemeinen Einstellungen seines Google-Accounts? Durch welches Schlupfloch ist die mobile Restaurant-Empfehlung aus Kalifornien doch nach München gekommen? Nun ja. Der Bürger liest auf seiner Bank lieber weiter in dem Buch, das er dabei hat: "Radical Technologies" von Adam Greenfield.

Und da steht: "Eine Reihe von komplexen technischen Systemen gestaltet unsere Alltagserfahrung in einem Maße wie in keiner früheren Epoche, und wir verstehen kaum irgendetwas von ihnen."

Es geht hier nicht um triviale Bedienungsprobleme, nicht um die Verzweiflung der Ungeschickten an der vermeintlich intuitiven Benutzerführung ihrer Geräte. Es geht um etwas viel Größeres, was die digitale Sphäre, in die unser Leben eingefügt ist, insgesamt kennzeichnet: dieses sonderbare Ineinander von Normalität und Undurchdringlichkeit, von Überblick und Wolkigkeit.

Denn hinter der geschmeidigen Einfachheit der mobilen Vernetzung, hinter der ungeheuer praktischen, "nahtlosen, kaum bemerkten Verwandlung von gewinnbringenden Prozessen in Durchschnittsverhalten" liegt eine tiefe Ahnungslosigkeit.

Einerseits ist das Netz eine Geheimwissenschaft, andererseits muss jetzt jeder damit umgehen

Längst ist "unser Verständnis der Welt", so schreibt Adam Greenfield, "konditioniert von Information, die uns aufgrund von Interessen übermittelt wird, die aber diese Interessen nicht offenlegt".

Was da bei Milliarden Menschen in jeder Sekunde vor sich geht, in scheinbar kühlen, objektiven Rechen- und Schaltprozessen, im ununterbrochenen Senden und Empfangen, und was sich daraus entwickeln wird, das ist nicht etwa nur den Laien noch unklar, sondern auch den Entwicklern und Netzexperten selbst. "Obwohl wir kaum begonnen haben zu erfassen, was das für unsere Seelen, unsere Gesellschaften, unsere Weltordnung bedeutet", stellt Greenfield fest, so ist das globale Netzwerk doch "schon grundlegend für unsere Alltagspraxis".

Das heißt: Einerseits ist das Netz eine Geheimwissenschaft. Andererseits muss und kann jetzt jeder Einzelne damit umgehen. Als Automobile zum Massenphänomen wurden, waren ja auch nicht mehr nur Autobauer und Kfz-Mechaniker für das Thema zuständig.

Die Debatte über die Digitalisierung hat sich ziemlich verändert. Die viel beklagte Polarisierung, der ganze Kommentarkrieg zwischen innovationsfeindlichen Fundamentalgegnern hier und opportunistischen Technologiebeobachtern dort, die sämtliche Sorgen um mögliche soziale und mentale Folgen mit Ignoranz oder Zynismus zurückweisen - das gibt es zwar auch noch.

Immer mehr Kenner der digitalen Revolution äußern sich nachdenklich

Doch längst heißt "Internetkritik" nicht mehr Opposition gegen das Netz, sondern Kritik des Internets. So wie Gesellschaftskritik, von ein paar wenigen radikalen Fällen abgesehen, auch nicht bedeutet, dass man die Gesellschaft abschaffen will.

Und immer öfter kommen solche Analysen von Kennern, die die digitale Revolution früh und eng begleitet haben. Es sind nicht mehr nur so wuchtige Vorreiter wie der einstige Informatikpionier David Gelernter, es sind auch nicht mehr einzelne kritische Hofnarren, die sich der digitale Medien- und Ideenzirkus hält, um sich mitten im Milliardengeschäft mal eine nachdenkliche Verschnaufpause zu gönnen.

Es mehren sich kundige Erklärungsversuche: Was tut sich da eigentlich seit ein paar Jahren zwischen Technik, Geschäftsmodellen und Online-Lebensführung? Wie kann man all das beschreiben, ohne dass man beim Zuhören meint, entweder bei einer Sekte gelandet oder mit den Jungs vom IT-Support verbunden worden zu sein?

Ein Beispiel ist der Jurist Tim Wu mit seinem jüngsten Buch "The Attention Merchants", das die großen Netzfirmen als unentrinnbare "Aufmerksamkeitshändler" untersucht; ein anderes der Germanist und frühe Digitalenthusiast Roberto Simanowski mit seinem "Abfall. Das alternative ABC der neuen Medien".

Und jetzt eben der Amerikaner Adam Greenfield, der sich "die Kolonisierung des täglichen Lebens" in dem Buch "Radical Technologies" (Verso Books, 2017) vornimmt.

Greenfield nimmt als linker Aufklärer links klingende Netz-Utopien auseinander

Der Mann weiß, wovon er spricht, er hat für die Digitalmarketing-Agentur Razorfish in Japan und für Nokia in Finnland gearbeitet. Greenfield kennt den frühen Netz-Enthusiasmus und die linke Popkultur, er hat sich in die technische Entwicklung ebenso hineingegraben wie in die Gesellschaftstheorie.

Schon 2013 hat er ein Buch mit dem Titel "Against the Smart City" vorgelegt, als noch kaum absehbar war, was die Verwandlung des öffentlichen Raums in ein kommerzielles Sensor-System genau bedeutet. Das macht Stimmen wie die von Adam Greenfield so interessant: Er nimmt als linker Aufklärer links klingende Netz-Utopien auseinander.

Das "Internet der Dinge" macht das Leben leichter? Es basiert auf der ständigen Übertragung von demografischen und persönlichen Daten und Verhaltensweisen, auf der Verknüpfung von Bewegungen im Raum, Surfgeschichte, Konsumvorlieben, Familien- und Finanzverhältnissen, Fitnessdaten und so weiter. "Sind die Einschränkungen, die uns das Leben in der nicht vernetzten Welt abfordert, wirklich so beschwerlich? Ist es wirklich so schwierig zu warten, bis man nach Hause kommt, um dann seinen Ofen vorzuheizen? Und ist es wirklich wert, sich so sehr zu entäußern, nur um dies von ferne tun zu können?"

Adam Greenfield greift die Programmierer an, die makellose, unparteiische, klare Klassifizierungen und Operationalisierungen verheißen - dieses Versprechen stehe nicht nur im Widerspruch zum viel chaotischeren, komplexeren sozialen Gefüge der Menschen, sondern auch zum tatsächlichen Durcheinander aller komplexen Datenverarbeitung.

Auch wer einen 3-D-Drucker hat, braucht Rohstoffe und technische Expertise

Die Einbindung sämtlicher Handlungen und Geräte ins Netz sei ein Versuch, überall dort eine schnelle technische Korrektur anzubieten, "wo das Kapital uns die Fähigkeit genommen hat, uns umeinander zu kümmern".

Nächste Utopie. Die digitale, lokale Produktion mit 3-D-Druckern verspricht autonomes, gerechteres Wirtschaften? Die ganze Idee des "Makers Movement" fußt auf einer ultra-billigen Herstellung, die in Wahrheit nur durch Massenproduktion und große Ressourcenverschwendung möglich ist.

Auch wer einen 3-D-Drucker hat, braucht Rohstoffe und technische Expertise. Die Konsumgüter in heutigen Haushalten bestehen aus vielen gemischten Materialien und Spezialstoffen, so etwas kriegt man auch in Zukunft nicht als örtlicher Digitalproduzent hin, es setzt Arbeitsteilung und eine Zulieferindustrie voraus. Wer mehr Dinge selber herstellt, löst damit weder ökologische noch soziale Probleme.

Noch eine Utopie: Automatisierung, Roboter, künstliche Intelligenz befreien uns vom Joch der entfremdenden Arbeit? So will es der "Akzelerationismus", in dieselbe Richtung gehen die Hoffnungen des Engländers Paul Mason im "Postkapitalismus".

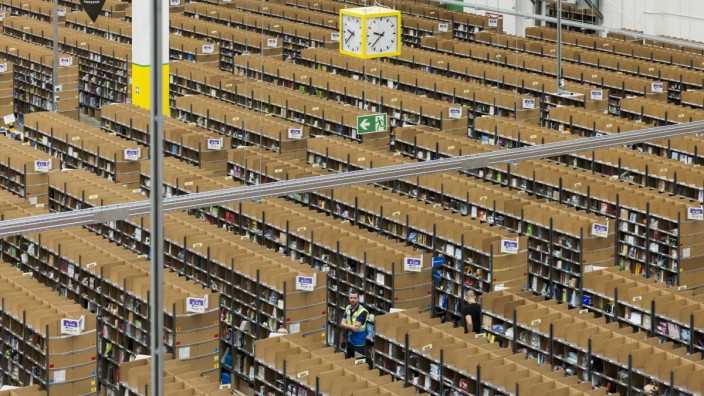

Nein, sagt Adam Greenfield: Es geht einfach um "billige, zuverlässige, willige Arbeitskraft". Die Schrumpfung bestimmter Arbeit durch die Digitalisierung wird für die Unqualifizierten, die überhaupt noch gebraucht werden, bedeuten, dass von ihnen noch härtere Arbeit zu noch mieseren Bedingungen verlangt wird. Auch ein bedingungsloses Grundeinkommen werde da nicht helfen, es zementiere nur die Unterschiede und die Prekarität der Überflüssigen.

Die Digitalwirtschaft habe, so Greenfield, nur ein Ziel: Den Alltag zu monetarisieren

Aber wird nicht die unglaubliche Innovationskraft der Digitalwirtschaft auch für soziale Verbesserungen sorgen? Das ist durchaus möglich, doch zugleich passiert auch genau das Gegenteil. Denn das Modell der grenzenlos mächtigen Internetgiganten, Start-ups entstehen zu lassen und sie dann zu schlucken, bedeute, schreibt Greenfield: "Praktisch keine Idee ist so sinnlos, dumm oder anstößig, als dass nicht irgendein Start-up irgendwo Ressourcen investieren wird, um sie zu einem kommerziellen Produkt zu entwickeln."

Letztlich gebe es nur ein einziges Ziel: "das Alltagsleben im allergrößten möglichen Maße zu gestalten und zu monetarisieren". Dies führe, wenn die Entwicklung so weitergehe, zu "einer gewissen abstumpfenden Gleichheit" der Welterfahrung, bei immer größerer individueller Abkapselung. Und das sei dann "nicht mehr das autonome Subjekt, von dem liberale Theorien ausgehen".

Zu harter Tobak für einen Sommermontag? Klingt zu sehr nach "Dialektik der Aufklärung"? Auch wem die Warnungen viel zu düster sind, kann von Analysen wie in "Radical Technologies" viel über die Gegenwart lernen. Und ein wenig Zuversicht hält auch Adam Greenfield noch bereit: "Unsere Gestaltung der Welt trägt ja noch Spuren (...) eines Alltagslebens, das weniger eingeengt war und Unvollkommenheit stärker tolerierte."

Der Bürger schaut eine Bank weiter. Da sitzen zwei alte Frauen, auf ihre Gehhilfen gestützt. Sie schauen in die Welt, schweigen viel und wechseln ab und zu mal ein Wort. Ja, vielleicht könnte sich die Trägheit und Endlichkeit der menschlichen Natur doch nicht nur als Schwäche gegenüber der totalen Vernetzung erweisen, sondern im Gegenteil als eine tröstliche Bremse.