Das weiße Ikea-Stockbett aus Metall ist wackelig und ein wenig schwierig zu erklimmen. Doch erst ganz oben hat der Betrachter den Überblick über die postsozialistischen Jugendzimmer, die Künstlerin Henrike Naumann in der "Galerie Wedding" in Berlin für die Ausstellung "Aufbau Ost" eingerichtet hat. Er sieht lila-schwarz-gemusterte Polstermöbel, Glasvitrinen mit allerhand Nippes, vereinzelte sozialistische Pressspan-Möbel. Er sieht vier Sessel, durch Wände voneinander getrennt. Doch was ist das? Die Wände bilden, so von oben betrachtet, ein Hakenkreuz mitten in der nostalgischen Heimeligkeit.

Genau darum geht es Naumann, die 1984 in Zwickau geboren wurde: die Ästhetik ihrer Kindheit und Jugend im Ostdeutschland der Neunzigerjahre wieder aufleben zu lassen - und sich gleichzeitig zu fragen: Wie konnte es passieren, dass dort immer wieder Flüchtlingsheime brennen? Dass in ihrer Heimatstadt 2011 der NSU aufflog? Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos lassen Naumann nicht mehr los, seit deren schreckliche Taten bekannt geworden sind.

Was der NSU mit Ibiza zu tun hat

2011 stand Naumann kurz vor ihrem Abschluss an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam. "Dass ich mich in meiner Abschlussarbeit mit den Neunzigerjahren beschäftigten wollte, wusste ich schon", erzählt sie. "Eigentlich hatte ich geplant, einen Film über Ibiza zu machen." Party-Reisen, Drogen und Techno - das waren ihre ersten Assoziationen mit dem Jahrzehnt. Doch dann kam eben der NSU. "Und ich fragte mich: Was mache ich hier eigentlich?" So wurde ihre Abschlussarbeit, die nun Teil der Ausstellung in der "Galerie Wedding" ist, ein wenig anders als geplant.

Den Ibiza-Film produzierte sie zwar. In einem verwackelten Home-Video zeigt sie auf einem Röhrenfernseher drei Jugendliche, die sich darauf freuen, das erste Mal Ecstasy zu nehmen. Doch gegenüber ist noch ein anderes Home-Video installiert: Es zeigt drei Jugendliche in einer Plattenbausiedlung in Jena, die einen Ladenbesitzer zusammenschlagen, eine Kamera klauen. Die Schauspieler ähneln auf frappierende Weise Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, wie sie zum Beispiel zuletzt im ARD-Film "Die Täter - Heute ist nicht aller Tage" dargestellt wurden.

Das Nebeneinander von Radikalisierung und einem hedonistischen Lebensentwurf ist für Naumann typisch für jene Zeit. Sie selbst sei zur Wende noch ein Kind gewesen. "Daher habe ich vom politischen Wandel gar nicht so viel mitbekommen." Was sie aber natürlich bemerkt habe, sei der Wandel in der Ästhetik gewesen. "In der DDR herrschten gedeckte Farben vor: Grau und Beige. Auf einmal gab es Schwarz, Lila, Grün - eine ganz neue Farbpallette."

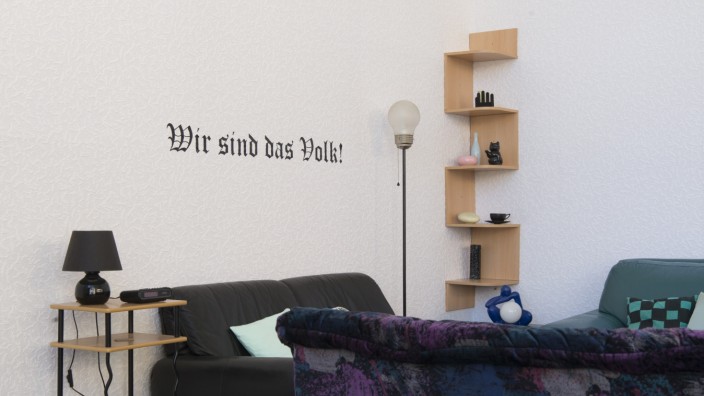

"Wir sind das Volk" über der Ledercouch

Die steht für Naumann stellvertretend für den Einzug des Neoliberalismus, der anfangs vom größten Teil der ehemaligen DDR-Bürger begeistert begrüßt wurde. Der aber schnell auch viele Verlierer produzierte, politische und wirtschaftliche Struktur- und Perspektivlosigkeit. Die mündete schließlich in rechtsradikalen Anschlägen, dem NSU, Pegida.

Das alles drückt die Ausstellung aus, im Nebeneinander der vertrauten Neunzigerjahre-Ästhetik und nationalistischer Symbolik. Eben lacht der Zuschauer noch über das Backstreet-Boys-Kissen auf der schwarzen Ledercouch - dann fällt der Blick auf das Wandtattoo darüber. Es zeigt in Frakturschrift den von Pegida missbrauchten Ausruf "Wir sind das Volk". Die Szene wirkt umso stärker, wenn man erfährt, dass das Arrangement nicht der Fantasie Henrike Naumanns entsprungen ist: "In einer ganz ähnlichen Anordnung wurde das Wandtattoo in einem rechten Shop auf Ebay angeboten, wo ich es gekauft habe."

Was wurde aus den rechten Jugendlichen?

Naumann stellt in der Ausstellung immer wieder geschickt Bezüge zur Gegenwart her. In einem abgeschlossenen Raum liegen auf den Sofas selbstbedruckte Kissen. Doch statt Fotos vom Haustier oder der Familie zeigen sie blonde Frauen, dazu Schriftzüge wie "Liebe Deine Rasse" oder "Ohne nationalen Sozialismus ist alles doof". Auch das hat sich Naumann nicht ausgedacht, sondern auf der Facebook-Seite einer ehemaligen Mitschülerin gefunden, die anders als die Künstlerin selbst heute noch in der Heimatstadt lebt.

Die ehemalige Mitschülerin ist alleinerziehende Mutter und macht für ihr hartes Leben Asylbewerber verantwortlich. "Da geht es ganz häufig um Fragen wie: Was bekommen unsere Kinder und was die Flüchtlingskinder?", erklärt Naumann. "Mir wurde bewusst, wie Leute teilweise gegeneinander ausgespielt werden." Sie verzweifle zuweilen an der Frage: Wie kann man diesen Menschen klarmachen, dass nicht die ärmsten der Armen für soziale Ungerechtigkeit verantwortlich sind? Schwierig ist der Austausch zwischen Naumann und den ehemaligen Mitschülern auch, weil die Künstlerin wie viele junge, gut ausgebildete Leute den Osten verlassen hat, vom Leben der ehemaligen Nachbarn weit entfernt ist.

"Mein Eindruck ist, dass dort viel über Abgrenzung funktioniert", sagt Naumann. Wir Deutschen - ihr Ausländer. Was umso frappierender ist, als viele Ostdeutsche nach der Wende ebenso Ausgrenzung erfahren mussten wie heute Flüchtlinge. Daran erinnert in der Ausstellung zum Beispiel ein Puzzle auf einem der Couchtische. Es zeigt eine Massenunterkunft ehemaliger DDR-Bürger im fränkischen Hof kurz nach der Wende. "Auch damals gab es große Widerstände gegen die Unterkünfte", sagt Naumann - eine Parallele, die ratlos macht.

Ein Puzzle zeigt eine Massenunterkunft ehemaliger DDR-Bürger im fränkischen Hof.

(Foto: Holger Herschel; Galerie Wedding/Holger Herschel)Betrifft Radikalisierung nur "die anderen"?

Und natürlich bleibt die Frage: Wie hätte sich die aus diesen unsicheren Zeiten erwachsene Radikalisierung verhindern lassen? In den Neunzigerjahren setzten Sozialarbeiter vielerorts auf akzeptierende Jugendarbeit, ein umstrittenes Konzept, das in der Galerie am 30. April Thema einer Diskussionsveranstaltung sein wird. Es geht um die Frage, ob man rechte Jugendliche härter hätte angehen müssen, als das in den neuen Bundesländern passiert ist.

Dort integrierte man sie trotz ihrer menschenfeindlichen Ideologie in die Jugendclubs - in der Hoffnung, sie so besser erreichen zu können. Derweil verfestigten sich radikale Strukturen - unter fleißiger Mithilfe rechter Kader aus Westdeutschland. Henrike Naumann sagt dazu nüchtern: "Hätte man damals die Jugendlichen in Bomberjacke alle weggeschickt, die Jugendclubs wären leer gewesen." Ihr selbst sei es als Jugendliche ein Bedürfnis gewesen, mit den Rechten zu diskutieren, sagt Naumann: "Ich wollte sie nicht in Ruhe lassen." Denn die Rechten waren ja immer noch ihre Nachbarn, "Leute, die ich schon kannte, als sie noch aufs Töpfchen gingen."

Das macht es natürlich viel schwerer, sie als "die anderen" zu sehen - schon wieder so ein Abgrenzungs-Mechanismus, den Naumann kritisiert. Ihr ist es mit ihrer Ausstellung ein Anliegen, die Diskrepanz zwischen "denen, die sich radikalisiert haben" und "uns anderen" aufzuheben. "Die Gründe für Radikalisierung sind so komplex, dass man sie nur verstehen kann, wenn man sich ein stückweit reinbegibt", glaubt sie. Radikalisierung sei eben nichts, was nur "die anderen" betreffe - sondern etwas, das uns alle angehe.

Henrike Naumann: Aufbau Ost, bis 14. 5. in der Galerie Wedding, Müllerstraße 146-147, Berlin. Informationen zum Begleitprogramm gibt es hier.