Der hohe Ton, die herrscherlichen Gesten, die gewaltige Wirkung in der Geistesgeschichte, die Ausrichtung der Freundeskreise auf ihn, den "Meister", all das gehört zu Stefan George - und verdeckt, wie schwach die Position war, von der aus er agierte. Er hatte seine Sache auf wenig gestellt, auf sein lyrisches Handwerk und das Charisma seines Ich. Im Grunde war mit ihm kein Staat zu machen, versteht man unter "Staat" ein halbwegs stabiles politisches Gebilde. Er führte das exzentrische Leben eines Außenseiters, ungesichert, ohne Brotberuf, ohne festen Wohnsitz, viel auf Reisen. George war einer der besten Bahnkunden seiner Zeit.

"Ich bin der Erste", sagte er im Alter, "der unbürgerlich gelebt hat, das würde genügen, selbst wenn ich keinen einzigen Vers geschrieben hätte." Er hat, zum Glück, einige verfasst, ein schmales Werk, an dem um 1900 kaum einer vorbeikam. Ohne ihn ist die expressionistische Lyrik eines Georg Heym oder Gottfried Benn kaum zu denken. Selbst Brecht, der dessen Gedichten später prätentiöse Leere vorwarf, bekannte 1913 im Tagebuch: "Ich bekehre mich zu Stefan George."

Der größte Antipode des "Meisters", Rudolf Borchardt, der glaubte, mit ihm um die Seele der deutschen Jugend zu kämpfen, hielt in einer wütenden Polemik fest: "Ich war der Ansicht und bin es immer noch, dass die von George aufgestellte Stil- und Kunstform eine Zucht ist, durch die gegangen werden muss, und dass man es büßt, sich ihr entzogen zu haben." Zucht: Das meinte eine Dichtung, die nicht breit und faselnd, nicht epigonal oder auf Inhalte, Botschaften aus war.

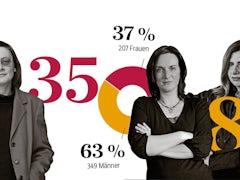

Die SZ hat sich die 50 wichtigsten Auszeichnungen der vergangenen zehn Jahre angeschaut - und ist auf ein paar Überraschungen gestoßen. Hier sind die Zahlen.

Es galt der Kunst um der Kunst willen, der Form: "Ich wollte sie aus kühlem eisen / Und wie ein glatter fester streif. Doch war im Schacht auf allen gleisen. So kein Metall zum gusse reif". Der junge George wusste nicht, in welcher Sprache er schreiben sollte. Er schuf sich seine, eine erneuerte Dichtersprache, und er fand sie auch, indem er viele Gedichte aus Charles Baudelaires "Fleurs du mal" übersetzte, dem Grundbuch moderner Lyrik. Darin fand er ein Motiv, dem er treu blieb, den Dichter als Verworfenen, als Verbrecher, der die Wahrheit über die bürgerliche Gesellschaft ausspricht. George hat sie nicht hier und da kritisiert, auf "Fehlentwicklungen", "Defizite" aufmerksam gemacht. Er hat sie im Ganzen verdammt und verworfen: die Massen, die Geschäfte und die Geschäftigkeit, die großen Städte und die Presse, die Zerstreuung, den Fortschritt. Da schien ihm nichts zu retten, nichts zu bessern.

Die urbanen Milieus waren begeistert. Seinen öffentlichen Durchbruch verdankte George, der zuvor seine "Blätter für die Kunst" allein "geladenen Lesern" vorbehielt, ähnlichen Mechanismen wie der Naturalismus, den er verabscheute, oder der Impressionismus. Gegenüber vom Theater des Westens, in der Berliner Kantstraße, las er 1897 in der Wohnung von Reinhard und Sabine Lepsius. Dort verkehrten Akademiker wie der Soziologe Georg Simmel, der Germanist Richard M. Meyer, auch Lou Andreas-Salomé. "Der ganze Kopf, die magern, nervösen Hände erinnern sonderbar an den jungen Liszt", hieß es im Bericht der Vossischen Zeitung, die beklagte, sein "rheinischer Accent" störe hin und wieder. Er eroberte die literarische Öffentlichkeit, aber es war ihm misslungen, Hugo von Hofmannsthal für eine gemeinsame "heilsame Diktatur" über das deutsche Schrifttum zu gewinnen.

Mit dem Gedichtband "Der Siebente Ring", erschienen im Jahr 1907, wurde vieles anders. George hatte sich in "Maximin" einen eigenen Gott erschaffen, in Erinnerung an den verstorbenen Münchner Gymnasiasten Maximilian Kronberger. Den ästhetischen Immoralismus des früheren Werks und die Idee absoluter Kunst überführte George in Programmdichtung für die jungen Männer, die er um sich scharte, die ihm zur Ersatzfamilie wurden.

Der Dichter wurde Prophet - aber in poetischer Rollensprache. In "Porta Nigra" höhnt ein Schatten, ein längst Toter, über die "lebendigen Gespenster" der Gegenwart. Da spricht der Knabe Manlius, der sich einst den Söldnern der Cäsaren hingab, ein Strichjunge. Auch in seinem letzten Gedichtband, "Das Neue Reich" lässt George einen Toten, einen "Gehenkten", das letzte Wort über die "Lebenden" sprechen, und verkünden: "Als sieger dring ich einst in euer hirn / Ich der verscharrte ..." Gegen den Bürger, schreibt Ernst Osterkamp, paktiere der Dichter "selbst mit dem Mörder". Aber er tut es in der Dichtung. Die große Zweideutigkeit des späten George liegt darin, eine Überschreitung der ästhetischen Grenze nahezulegen, die Kunst von Leben, Vers von Politik scheidet, die Grenze aber zugleich zu betonen.

Der Autor Feridun Zaimoglu eröffnet die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mit einer Strafpredigt wider die Reaktionären im Kulturbetrieb.

Muss man das heute noch lesen? Die Neugier auf Enthüllungen über den "Meister" und seine "Jünger" ist längst größer als die aufs Werk. Dabei wird gern übersehen, dass die homoerotisch gefärbten Freundschaften im Schatten des Paragrafen 175 gediehen, dass es bislang keine Quelle gibt, die sexuelle Übergriffe Georges belegt. Vor allem aber wird die Geschichte des Kreises, genauer: der Kreise, vereindeutigt, vereinheitlicht. Sie war eine Geschichte unentwegter Krisen und Zerwürfnisse, schmerzlicher Emanzipation und geglückter Bildung. Als Stefan George im Dezember 1933 starb, war sein "Kreis" längst zerfallen, die Jünger zerstritten durch etwas, was George immer als sekundär abgelehnt hat: durch Politik, die Heraufkunft der Nationalsozialisten.

Wer schaut, was sich unter dem Label das "geheime Deutschland" verbirgt, entdeckt viele, sehr verschiedene Individuen, für die George Teil ihrer Bildungsgeschichte war. Die die Flamme umschritten haben, blieben nicht Trabanten, sondern wurden Attentäter wie Claus von Stauffenberg, Schöpfer eines großen Exilwerks wie Karl Wolfskehl oder Autoren in kleinen, esoterischen Kreisen.

In der Gegenwart sind Figur und Werk Georges fremd, das schlechthin Andere. Sein "ästhetischer Fundamentalismus" (Stefan Breuer) bleibt, was er von Anfang an war, ein Skandal, der eine Heilung aller Gebrechen der verhassten Moderne in der Kunst versprach. Diese Antibürgerlichkeit braucht ein bürgerliches Publikum.