Schimmel in der Wohnung verursacht in manchem Haushalt Angst und Panik. Hans Peter Seidl ist Mikrobiologe an der TU München und Spezialist für Pilzdiagnostik. Er ärgert sich immer wieder, wie unseriös das Thema Schimmelpilze behandelt werde und wie oft Laien mit falschen Aussagen verängstigt würden. "Viele schüren durch Schlagzeilen gezielt Ängste." So sei von Aspergillen aus Blumenerde die Rede, die die Lunge einer "ahnungslosen Pflanzenfreundin" attackieren würden, oder von "Sporen aus der Biotonne", die eine "gefährliche Zeitbombe" sein könnten. Wer in der Wohnung Schimmel entdeckt, muss in der Regel nicht gleich Angst um seine Gesundheit haben. Es gibt allerdings auch Personengruppen, für die ein Befall gefährlich werden kann.

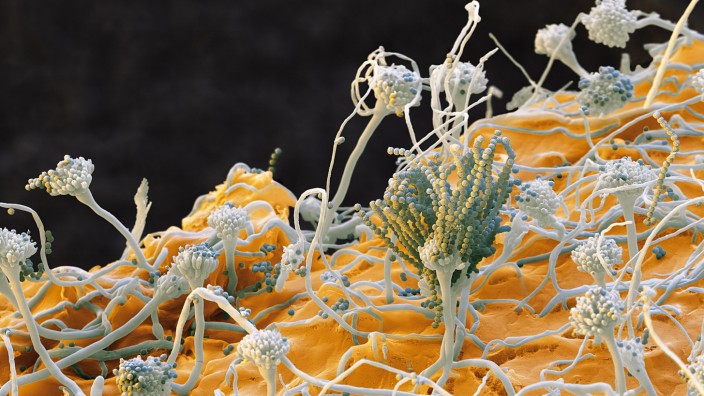

"Schimmelpilze gehören zu unserem Leben dazu", sagt Gerhard Wiesmüller, Professor für Hygiene und Umweltmedizin am Uniklinikum Aachen. "Dass sie krank machen, brauchen gesunde Menschen aber nicht zu fürchten. Denn die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering." Schimmelpilze bilden dünne Fäden und Sporen. Letztere sind so klein, dass sie in der Luft über weite Strecken schweben und eingeatmet werden können. In Europa leben etwa 200 verschiedene Schimmelpilzarten. In Haus oder Wohnung bilden sie farbige, oft braune oder schwarze Flecken an Wänden, Decken oder Möbeln. "Wachsen sie im Verborgenen, bemerkt man sie meist erst durch ihren Geruch", sagt Wiesmüller. "Dann riecht es modrig, muffig und ziemlich unangenehm."

Der britische Arzt Charles Blackley war vermutlich der Erste, der den Effekt von Schimmel auf die Gesundheit untersucht hat. 1870 unternahm er einen heldenhaften Selbstversuch und atmete Pilzsporen ein. "Ziemlich unangenehme Beschwerden" habe er dann bekommen, schreibt er und wünschte, er hätte sich freiwillig dem nicht ausgesetzt. Dafür, dass so viele Schimmelpilzsporen um uns herumfliegen, haben sich Forscher wenig darum gekümmert.

Allergieauslöser Schimmel

"Bei der Schimmelpilzforschung hinken wir im Vergleich zu anderen Umweltallergien, etwa gegen Pollen, ziemlich hinterher", sagt Monika Raulf, Wissenschaftlerin am Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Ruhr-Universität Bochum. Die Forschung sei aber mühseliger als bei anderen Umweltkrankheiten. "Zum einen ist der Nachweis von Schimmelpilzen viel aufwendiger als von Pollen", sagt Raulf. "Und es ist auch nicht so einfach, einen Zusammenhang zwischen den Schimmelpilzen und Beschwerden herzustellen."

Was klar zu sein scheint: Schimmelpilze können eine Allergie auslösen, die sich meist wie Heuschnupfen oder Asthma äußert. Das Risiko ist höher, wenn man schon unter Heuschnupfen, Neurodermitis oder anderen Allergien leidet. Als allergieauslösender Stoff (Allergen) wirken dabei Eiweiße in den Sporen oder in den Fäden der Pilze.

Bei einem ersten Kontakt mit den Pilzen sensibilisiert sich der Körper: Er bildet sogenannte IgE-Abwehrstoffe gegen die Eiweiße, die sich an bestimmte Immunzellen (Mastzellen) binden. Bei einem zweiten oder späteren Kontakt schütten diese Histamin und andere Botenstoffe aus, was die typischen Beschwerden auslöst. Studien zeigen, dass etwa fünf Prozent der Menschen für Schimmelpilze sensibilisiert sind, also dass sich bei ihnen IgE nachweisen lässt. "Das ist erstaunlich wenig, wenn man bedenkt, dass in der Innenluft 100 bis 1000 und in der Außenluft je nach Jahreszeit und Vegetationsperiode mehr als 10 000 Sporen pro Kubikmeter herumfliegen", sagt Raulf.

Tests auf Schimmelallergien sind unzuverlässig

Forscher vom Institut Pasteur in Paris fanden vor einigen Jahren aber heraus, dass sich auf der Oberfläche der Sporen Eiweiße befinden, die sie quasi "unsichtbar" für das Immunsystem machen, sodass der Körper kein IgE bildet. "Aber auch wenn man sensibilisiert ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sich IgE irgendwann an Mastzellen bindet und Symptome auftreten", sagt Raulf.

Bei Peter Schmid-Grendelmeier, dem Leitenden Allergologen an der Uniklinik in Zürich, stellen sich regelmäßig Patienten mit Heuschnupfen oder allergischem Asthma vor, die Schimmelpilze als Auslöser ihrer Beschwerden vermuten. "Auch wenn solche Allergien eher durch Pollen, Katzen oder Hausstaubmilben als durch Schimmelpilze verursacht werden, mache ich Blut- und Hauttests, um sicherzugehen", sagt Schmid-Grendelmeier.

Ein weiteres Problem sei aber die Qualität der Tests. "Die heutigen Tests sind nicht verlässlich genug", sagt er. "Während wir bei anderen Allergien schon ganz spezifisch nachweisen können, gegen welches Eiweiß jemand allergisch ist, gibt es solche Tests bisher nur für einzelne Pilzarten." Bei anderen von Betroffenen häufig geschilderten Beschwerden wie Husten, Augentränen, Niesreiz, Müdigkeit oder Kopfschmerzen ist noch weniger nachgewiesen, dass sie wirklich durch Schimmel in der Wohnung hervorgerufen werden.

Auch eine durch Schimmelpilze verursachte Infektion (Mykose) zu bekommen, ist für gesunde Menschen sehr unwahrscheinlich. "Der Körper ist in der Lage, die Pilze abzuwehren. Menschen mit Immunschwäche müssen aber aufpassen", sagt Armin Schuster, stellvertretender Leiter der Wohnmedizin/Innenraumhygiene an der Uniklinik Freiburg.

Dies betrifft vor allem Menschen mit Krebs, insbesondere Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs, Knochenmark- oder Organtransplantierte und Menschen mit HIV oder einer anderen Immunschwäche. "Immer mehr Menschen sind durch Schimmelpilzinfekte gefährdet", sagt Schuster. "Es bekommen zum Beispiel viel mehr Leute eine Chemotherapie bei Krebs, die das Immunsystem schwächt. Außerdem werden die Menschen älter und erkranken häufiger an Krebs, und an HIV stirbt man heutzutage nicht mehr so schnell." Für diese Patienten kann es wirklich gefährlich sein, in einer verschimmelten Wohnung zu leben.

Auch wenn das Risiko für gesunde Menschen sehr gering ist: Der Schimmel muss weg aus der Wohnung, sind sich die Experten einig. Wenig Schimmel, also weniger als einen halben Quadratmeter, kann man selbst entfernen, wenn man nicht an chronischen Erkrankungen der Atemwege oder an Schimmelpilzallergie leidet oder eine Immunschwäche hat. Ansonsten ruft man besser den Fachmann. "Das wichtigste ist aber, den Pilzen die Lebensgrundlage zu entziehen, also Feuchtigkeit zu beseitigen", sagt der Umweltmediziner Wiesmüller, "sonst kommen sie immer wieder."