In jedem Leben gibt es irgendwann einen Knall, die erste Freiheit, das erste Kind, die erste Million, man nennt das eine Bombennachricht. Bei Theo Kelz ist es eine Rohrbombe, sechs Kilogramm unbekannter Sprengstoff, bumm. Man kann bei einer solchen Explosion sterben, Kelz hält das Ding immerhin in den Händen. Es reißt eine tiefe Wunde in seinen Oberkörper, er verliert für Tage sein Augenlicht, seine Hände sind zerfetzt, es riecht nach verbranntem Fleisch, da ist er 40 Jahre alt. Er nennt es eine Bombenüberraschung.

Die Geschichte von Theo Kelz ist die Geschichte des eigenen Willens, der in der Medizin so wichtig ist, vielleicht ist er das wichtigste Medikament überhaupt. Der Wille, sich von einer Bombe, gebaut, um dutzenden Schülern das Leben zu stehlen, nicht unterkriegen zu lassen. Der Wille, das Leben neu zu starten, wie einen Motor, abgewürgt, Kupplung wieder rein, los. Theo Kelz ist Polizist in Klagenfurt, Sprengstoffexperte, seine Aufgabe ist es, Menschen vor der Gewalt zu bewahren, die der Rechtsterrorist Franz Fuchs in den Neunzigerjahren in Österreich mit Bomben sät.

Vielleicht ist es Neugier, vielleicht auch eine falsche Sicherheit, sie hätten das Rohr sprengen können

Es ist der Abend des 24. August 1994, Kelz ist im Nachtdienst, leider, er sagt das heute so, denn eigentlich sollte er in Peking sein. Er war von Österreich dort hingefahren, mit dem Motorrad, seine damals 14-jährige Tochter krallt sich auf dem Rücksitz an seine Jacke, 10 000 Kilometer, immer geradeaus. Kelz liebt diese Freiheit, er liebt den Fahrtwind, Stillstand würde ihn umbringen, doch seine Tochter erkrankt am Magen, sie brechen die Reise ab.

Laut einer aktuellen Umfrage besitzen 32 Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis. Sollten es nicht mehr sein? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Kelz kehrt früher in den Dienst zurück, er ist also in der Wache, das Telefon klingelt: Ein unbekannter Mann habe einen verdächtigen Gegenstand vor einer Schule abgelegt. Kelz und seine Kollegen fahren hin. Sie finden ein Rohr, 70 Zentimeter lang, zwölf Zentimeter dick, acht Kilogramm schwer. Das Ding, berichten die Zeugen, sei schon von einem Stromkasten auf den Boden gedonnert. Kelz und sein Kollege, er heißt Knaller, es ist nun mal so, laden das Rohr in den Kofferraum, Fahrtziel Flughafen Klagenfurt. Mobile Röntgenanlagen hat die Polizei zu dieser Zeit noch nicht, man will nun mal sicher gehen, auch nachts um 2 Uhr, Ordnung muss sein.

Beim Verladen im Flughafen bricht ein Ende des Rohrs ab, Kelz zieht eine knetartige, schwarze Masse heraus. Er knappt einen Teil ab, haut mit dem Hammer drauf, Knaller schaut zu. Nichts. Vielleicht ist es Neugier, vielleicht auch eine falsche Sicherheit, sie hätten das Rohr sprengen können, nur weit weg von Menschen, doch Kelz legt es in das Röntgengerät, es macht klick, es ist Punkt drei Uhr in der Nacht, als der Zünder auslöst, aus Kelz' Armen schießt das Blut, Knochensplitter seiner Hände bohren sich in den Oberschenkel eines weiteren Kollegen, Knaller steht weit genug weg, er erleidet ein Knalltrauma.

Aufgeben, Papa, tut man nur einen Brief

Als Theo Kelz 50 Stunden später aus der Narkose erwacht, trägt er zwei Armstumpfe am Körper und hat, immerhin, sein Leben behalten. Es folgen Schmerzen, Reha, Handprothesen, es gehe schon, sagt Kelz, sogar Motorradfahren sei möglich, 50 000 Kilometer, er fährt BMW, 70 PS. Doch irgendetwas in ihm arbeitet, eine Unruhe treibt ihn aus dem Schlaf, diese Armstümpfe, sagt Kelz 65 Tage nach der Explosion, müssten weg.

In den USA haben die Eltern einer Zehnjährigen vor Gericht erreicht, dass ihr Kind die Lunge eines Erwachsenen bekommt. Soll man sich durch Klagen oder PR-Aktionen ein Spenderorgan erstreiten können? Der Fall könnte auch die deutsche Debatte beeinflussen.

Die Transplantationsmedizin ist um die Jahrtausendwende noch ganz am Anfang, selbst Spitzenchirurgen haben nur wenig Erfahrungen mit solchen Operationen. Kelz schreibt 50 Briefe an Universitätskliniken auf der ganzen Welt: Sehr geehrte Damen und Herren, bitte transplantieren Sie mir zwei neue Hände. Er bekommt 50 Absagen.

Seine Tochter sagt schließlich einen Satz, den Kelz als einen Schlag mit den eigenen Waffen bezeichnet: Aufgeben, Papa, tut man nur einen Brief, und Kelz ruft erneut in der Chirurgie in Innsbruck an. Er bittet nicht mehr, sagt er heute, er fordert jetzt: Operieren Sie mich endlich!

Eine Hand, gar zwei zu transplantieren, ist riskant, in der Medizin spricht man bei unklaren Indikationen für eine Operation von "risk vs. benefit", also Risiko in Abwägung zum Ertrag. Bei Organtransplantationen, zum Beispiel von Nieren oder Lebern, schlägt der Ertrag meist das Risiko, denn ohne Spenderorgan sterben die Patienten. Hände sind nicht überlebenswichtig, wenn auch lebenswichtig - sicher aber sind die Risiken enorm. Das körpereigene Immunsystem greift das transplantierte Gewebe an, es bilden sich Pusteln, im schlimmsten Falle entsteht eine Blutvergiftung. Um das zu verhindern, müssen Patienten starke Medikamente einnehmen, die den Körper angreifbar machen für allerlei Erreger aus der Umwelt, für Grippe-Viren und Darmbakterien.

Ein zweites Problem macht die Transplantation von Händen zum Hochrisikoprojekt, nicht der Körper ist das Problem, es ist der Kopf. Im Unterschied zu einer Spender-Niere oder einer transplantierten Leber hat der Patient bei einer Handtransplantation stets das Resultat vor Augen, jeden Tag, jede Minute. Theo Kelz trägt ein Stück Mensch an sich, das nicht ihm gehört.

Viele Menschen hat der Transplantationsskandal irritiert: Die Zahl der Organspender in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Doch auch viele Ärzte plagen Zweifel.

Es ist wieder ein Nachtdienst, diesmal im Frühling, knapp sechs Jahre später, als Kelz zum Telefonhörer greift. Universitätsklinik Innsbruck, ein Arbeiter sei tödlich verunglückt, Hirntod, der Körper aber lebt, Herr Kelz, wir haben zwei wunderschöne Hände für Sie. 19 Stunden operieren die Chirurgen in zwei Sälen, trennen mit einer scharfen Knochensäge von dem toten Mann beide Hände ab, gleichzeitig präpariert ein anderes Team die Armstumpfe von Theo Kelz, sie legen Nerven frei, Blutgefäße, Elle und Speiche.

Die menschliche Hand verfügt, ähnlich wie das Gesicht, über feinste Muskeln im Körper, gesteuert durch ein komplexes Geflecht an Nerven. Damit ein Mensch die Erschütterungen von Motorradgriffen auffangen kann, bedarf es Kraft. Damit er gleichzeitig Knöpfe am Lenker drücken kann, Kälte spürt, den Wind auf der Haut, bedarf es Feingefühl, die Hand eines Menschen ist perfektionierte Hochleistungstechnik, künstlich nicht imitierbar.

16 Jahre später ist Kelz noch immer ein Sonderfall

Die Ärzte aber wissen nicht, ob die transplantierten Hände jemals Gefühl entwickeln, ob Theo Kelz jemals den Unterschied zwischen kalt und heiß spüren, den Zündschlüssel seiner Maschine drehen können wird. Es ist erst die zweite beidseitige Handtransplantation weltweit, man hat so gut wie keine Erfahrung, es ist eine Fahrt ins Ungewisse.

Sechs Monate später sitzt Kelz in einem Restaurant in Innsbruck, es ist 19 Uhr, vor ihm auf dem Tisch steht ein frisch gezapftes Salzburger Stigl, 0,33 Liter, neben ihm sitzt einer seiner Chirurgen. Kelz greift mit seinen neuen Händen zum Glas und trinkt. Er spürt nach sechs Jahren das erste Mal wieder Kälte an seinen Händen.

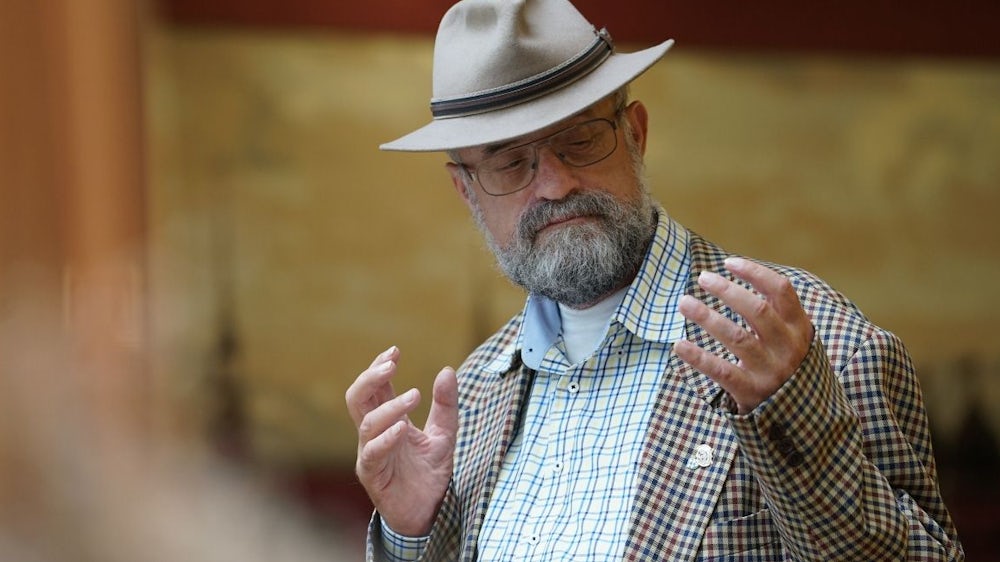

16 Jahre nach der OP, in München schenken die Bäume ihre Blätter dem Herbst, ist Kelz noch immer ein Sonderfall. Einer seiner damaligen Chirurgen, Milomir Ninkovic, mittlerweile Chefarzt am Klinikum Bogenhausen, hat ihn als Ehrengast zum Kongress für rekonstruktive Chirurgie nach München eingeladen, es trifft sich die Weltelite der Gewebetransplantationsmediziner, und Kelz soll ihnen berichten. Von der Bombe, von seinem Entschluss, von seinem eisernen Willen. Denn auch heute noch ist die Handtransplantation eine Seltenheit der Chirurgie, bis dato wurden weltweit gerade mal 107 Arme und Hände transplantiert.

Milomir Ninkovic will seinen Kollegen zeigen, welche Chancen eine solche Operation bietet, die Skepsis ist in Fachkreisen groß, auch, weil moderne Prothesen den Patienten immer mehr Freiheiten bieten. Theo Kelz wiederum nutzt die Gelegenheit, auf seine Geschichte aufmerksam zu machen. Etwa 80 Prozent der Funktion sind wiederhergestellt, 5000 Stunden Therapie hat er durchgehalten. Er ist der erste Mensch, der mit zwei transplantierten Händen auf dem Motorrad um die Welt gefahren ist, von Österreich nach Japan nach Kanada - und wieder zurück. Weil das nicht reicht, hat Kelz eine Hilfsorganisation gegründet, die Schulen in Tansania unterstützt. Er ist mit dem Motorrad dort hingefahren, hat persönlich Spendengeld übergeben. Sein Verein heißt: "Helfende Hände schenken Leben".