"Die Depresssion kann man als Außenstehender nicht kapieren." Waltraud Rinke von der Deutschen Depressionsliga weiß, wovon sie spricht. Als ehemals Betroffene und Mutter eines Depressionspatienten hat sie die Erkrankung jahrelang von "innen" und " außen" erlebt. "Das Schwierigste für Angehörige ist der Rückzug des anderen und die eigene Hilflosigkeit", sagt sie.

Einen depressiven Angehörigen zu unterstützen, erfordert Geduld, Nehmerqualitäten, Toleranz und - ganz wichtig - Kenntnisse über die Erkrankung. Laien gehen oft davon aus, dass es sich bei einer Depression um eine Befindlichkeitsstörung handelt, und es nur eine Frage des Willens oder der Motivation ist, um wieder zu "funktionieren". Dass neurobiologische Prozesse die Ursache für Antriebs- und Freudlosigkeit sind, der Betroffene also gar nicht anders kann, müssen Angehörige erst einmal verstehen.

"Unangebracht und kontraproduktiv sind deshalb Appelle und gut gemeinte Aufmunterungsversuche", sagt Rinke. Sätze, wie "Reiß dich mal zusammen!", "Kopf hoch. Das wird wieder" oder "Jede Krise ist auch eine Chance", laufen bestenfalls ins Leere. "Schlimmstenfalls können sie Schuldgefühle und Selbstverachtung noch verstärken."

Beistand im Alltag

Unterstützung ist vor allem bei der Bewältigung von scheinbar einfachen Alltagsaufgaben wichtig. "Für Menschen mit Depressionen ist nichts einfach", so Rinke. Das kann die Begleitung zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Friseur sein. Immer wieder sollten Angehörige versuchen, den Kranken zu kleinen Aktivitäten wie gemeinsamem Kochen, einem Spaziergang, der Pflege der Pflanzen, dem Zeitunglesen einzuladen, um ihn so langsam wieder an seine Kompetenzen heranzuführen.

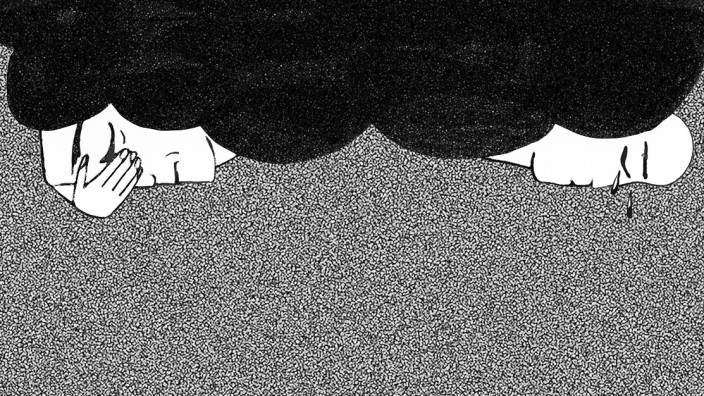

Besonders schwierig ist der Umgang mit den depressionsbedingten Persönlichkeitsveränderungen. Einst lebenslustige Optimisten, die alle mit ihrer Begeisterungsfähigkeit ansteckten, wandeln sich in zurückgezogene, grübelnde Schwarzmaler. Von dem Menschen, den man einst liebte, ist nicht mehr viel übrig. Während der Kontakt zu ihm vor der Erkrankung eine Kraftquelle war, entzieht er nun Energie. "Oft fühlen sich Partner depressiver Patienten bei all ihren Versuchen, sie zu unterstützen, auch überfordert", sagt Rinke. "Man bietet Hilfe und Unterstützung an und erlebt, dass der Patient nichts davon annehmen kann. Und dafür gibt es keinen Dank, sondern vielleicht sogar Zurückweisung."

Die Standleitung zum Kranken offen halten

Bei aller Rücksicht auf den Erkrankten müssen sich Angehörige nicht scheuen, mit ihm auch über ihre eigenen Gefühle, ihre Ratlosigkeit und Unsicherheit, zu reden. Das zeigt ihm, dass er noch als Gesprächspartner taugt und ernst genommen wird. Eine Standleitung zu dem Betroffenen zu haben, kann sich besonders in kritischen Phasen, vor allem bei Selbsttötungsgedanken, als hilfreich erweisen.

"Bei Suizidgefahr sollten Angehörige den Erkrankten unbedingt in eine Klinik begleiten", sagt Christine Rummel-Kluge, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Leipzig und Geschäftsführerin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. "Die Gedanken an Suizid kann man nicht steuern. Die kommen von selbst. Ausdiskutieren oder Abwiegeln ist in dieser Phase fehl am Platz."

Menschen mit Depressionen können keine wichtigen Entscheidungen treffen. "Sie sehen die Realität verzerrt und würden Dinge im gesunden Zustand ganz anders beurteilen", so die Ärztin.

Austausch mit anderen Angehörigen

Mit einem Depressionskranken über längere Zeit zusammen zu sein, zehrt an den eigenen körperlichen und seelischen Kräften. Sehr entlastend kann es sein, sich einer Selbsthilfegruppe für Angehörige anzuschließen, um sich austauschen zu können. "Wer zu stark Anteil nimmt und sich verausgabt, sollte eventuell eine Beratung für Angehörige oder Psychotherapie in Betracht ziehen", sagt Rummel-Kluge.

Schließlich dürfen Angehörige auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Das heißt: Alltagspflichten eventuell an andere Familienmitglieder oder externe Helfer delegieren, die eigenen Freundschaften und Hobbys weiter pflegen, Sport treiben. "Das Allerwichtigste ist, dass man sich selbst die Freude bewahrt. Einfach mit einem vertrauten Menschen zu schwätzen, hilft oft, das eigene Leben weiterzuführen und seine Schönheiten zu sehen", so Rinke.

Linktipp:

- Informationen und Rat finden Angehörige beim Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker. Dort findet man auch Adressen von Selbsthilfegruppen.

- Wer Ihnen hilft, wenn Ihr Angehöriger in eine akuten Krise gerät, lesen Sie hier.