Besonders stolz ist Luca Zampaglione auf die Fensterscheibe, auf die sie geschossen haben. Sie ist sieben Schichten Spezialglas dick, um einen Krater in ihrer Mitte bilden Risse ein Netz. Die Kugel schlug ein, aber nicht durch - das Glas hielt. Die Scheibe steht als Demonstration der Unverwundbarkeit im Hof des wichtigsten Datenzentrums der Europäischen Union, gleich hinter einem Acker an der vorletzten Station der Straßburger Buslinie 40. "Sie wurde mit einer mächtigen Schusswaffe getestet. Erfolgreich", sagt Zampaglione zufrieden, er ist der Sicherheitschef der Anlage.

Er zeigt auf das kastenförmige Gebäude hinter sich. "Die Mauern sind sehr dick, die Fenster kugelsicher, sogar gegen Maschinengewehre." In dem Bunker lagern Namen und Fotos von Verbrechern, Fingerabdrücke von Asylbewerbern. Über diese Daten wacht die IT-Behörde EU-Lisa. Sie ist das wohl obskurste Amt der Europäischen Union. Aber das ändert sich gerade.

EU-Lisa ist die englische Abkürzung für "Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts". Ihre Aufgaben sind Betrieb und Sicherung von Datenbanken für Polizei und Einwanderungsbehörden. In diesem Monat hat die EU die Aufgaben von EU-Lisa und ihren 130 Mitarbeitern massiv erweitert. Die Behörde, die bisher nur Datenbank-Nerds interessierte, wird zum zentralen Element der Überwachung von Einwanderern, Einreisenden und allen, die die Polizei im Schengen-Raum sucht.

Hier laufen die Fäden eines "smarten" Netzes zusammen, das Europas Grenzen überwachen soll. Ohne Schlagbäume, dafür mit Serverfarmen und einer Suchmaschine. Sie soll durch die immer weiter anschwellenden Datenschätze pflügen, die am Stadtrand in Straßburg unter der Erde liegen. Mit dem gestärkten Mandat und der Vernetzung ihrer Datenpools wird EU-Lisa vom IT-Dienstleister des europäischen Sicherheitsapparates zu einem seiner unverzichtbaren Player.

Die Software stellt Einreisenden Fragen, analysiert deren Gesichtszüge, und kann sie als "bedrohlich" einstufen. Ob die Methode wirklich funktioniert, ist umstritten.

Die Datenbanken helfen, die Fragen zu beantworten, die Europa spalten: Wer kommt rein? Wer muss raus? Wer wird gesucht? Die Antworten liegen im Keller des Bunkers in einer mit Zugangscode gesicherten, hell erleuchteten Halle. Die Stimme von Stephan Brandes, dem deutschen Referatsleiter des Zentrums, kämpft gegen den Lärm der Klimaanlage. Die hält die Temperatur des Raumes immer zwischen 20 und 24 Grad, damit die Server nicht überhitzen. Sie sind das Herz von EU-Lisa und surren in den mannshohen Schränken vor sich hin, die hier im Rechenzentrum aufgereiht sind: "Wir haben da drüben das SIS. Eurodac ist da vorne rechts, in den weißen Schränken. Dahinter dann VIS und dahinter wiederum BMS. Und dahinten die Netzwerkverbindungen zur Außenwelt." Die Abkürzungen stehen für die verschiedenen Datenbanken; BMS ist die Technik, die Fingerabdrücke abgleicht.

Gefahndet wird nach Waffen, Personen, Autos

SIS ist das Schengener Informationssystem, in das Polizisten über gesicherte Leitungen einspeisen, nach welcher Person, Waffe oder welchen Autos sie fahnden. Ihre Kollegen in anderen Schengen-Staaten - 22 aus der EU, dazu Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein - können die Meldungen im System sehen. 76 Millionen Alarmmeldungen sind in den blinkenden Plastik-Boxen im Inneren der Schränke gespeichert.

Ein paar Meter weiter stehen die Schränke von Eurodac. In dem System werden Flüchtlinge und Migranten erfasst, wenn sie einreisen. Die Eurodac-Fingerabdruckscanner stehen in "Hot Spots" für Flüchtlinge auf griechischen Inseln ebenso wie in deutschen Flüchtlingsbehörden. Wer schon einmal in einem anderen EU-Land erfasst wurde, soll dorthin abgeschoben werden. Wie die anderen Systeme muss auch VIS, das System für Visa-Anträge, immer online sein, erklärt Zampaglione. Wenn es nicht funktioniert, "stauen sich die Menschen an den Grenzen". Falls der Strom ausfällt, stehen im Gebäude neben dem Rechenzentrum zwei Dieselgeneratoren.

Das Back-up liegt in einem Tunnel bei Salzburg

"Dieses Gelände ist ja vielleicht sogar ein bisschen versteckt", sagt Brandes. Straßburg ist einer von drei Standorten von EU-Lisa. Die Hauptverwaltung sitzt im estnischen Tallinn, in einem Berg bei Salzburg liegen alle Daten noch einmal als Back-up, militärisch gesichert. Sollten die Server in Straßburg ausfallen, tritt der Notfallplan in Kraft, erklärt Brandes: "Wir können alle in einen Zug oder einen Helikopter springen und alle Operationen nach Österreich verlegen."

Was Datenschützern und Überwachungsgegnern wichtig ist: Alle Datenbanken der Sicherheitsbehörden sind voneinander getrennt. Sie zusammenzuschließen, würde der Polizei zu viel Informationsmacht verleihen. In Brandes' Datentresor kann man diese Trennung mit eigenen Augen sehen. Schränke von Eurodac, VIS und SIS stehen in verschiedenen Ecken des Raumes. Zampaglione sagt: "Es existieren null Verbindungen zwischen den zentralen Systemen." Er formt eine Null mit Daumen und Zeigefinger. "Zero." Aber das wird nicht so bleiben.

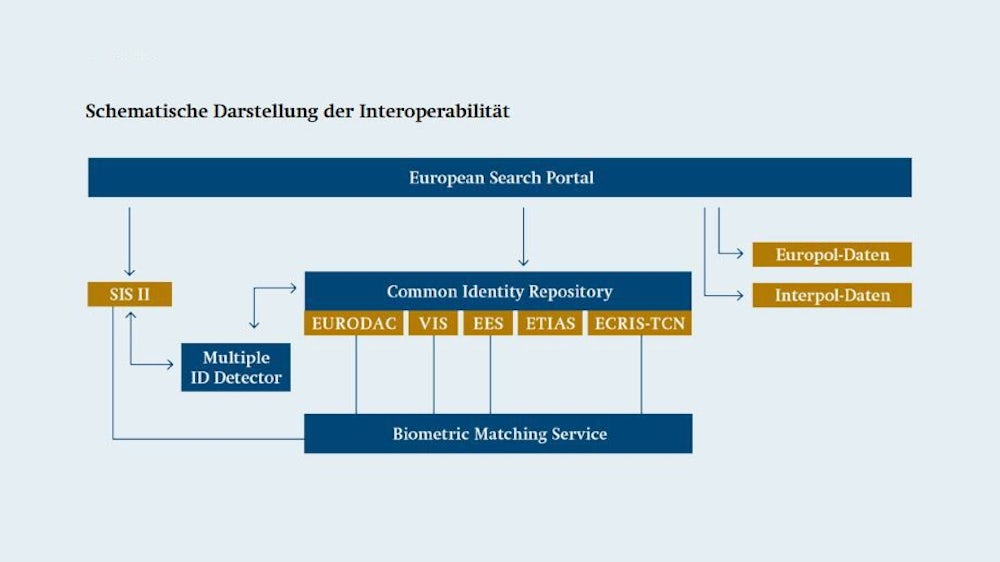

Denn die Verbindung wird kommen. Die Daten sollen kurzgeschlossen werden, indem sie mit einer gemeinsamen Suchmaske durchsuchbar gemacht werden. Das verbirgt sich hinter dem sperrigen Schlagwort "Interoperabilität", die Kommission, Rat und Europaparlament derzeit final aushandeln. Das Ziel ist eine Art Super-Google für den Sicherheitsapparat. Über ein einziges Portal sollen befugte Beamte nicht nur die drei Datenbanken abfragen können, die derzeit in Straßburg betrieben werden.

Hinzukommen sollen ein Register für Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Bürgern (Entry-Exit-System); eines für Personen, die ohne Visum einreisen dürfen (Etias, analog zum US-amerikanischen Esta); und eines, in dem steht, wer zu welchen Strafen verurteilt worden ist. "Bis jetzt war es für Strafverfolger schwierig, alle Punkte zu verbinden", sagt eine Sprecherin der Kommission. Bald könnten die verschiedenen Systeme "miteinander reden". Es soll nie wieder zu einem Versagen wie im Fall von Anis Amri kommen. Vor seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz war er bei einer Eurodac-Anfrage der deutschen Polizei nicht aufgetaucht, obwohl er in Italien ins System hätte eingespeist werden sollen.

Die Barriere zwischen Datenbanken wird aufgeweicht

Die geplante Suche wird ein mächtiges Werkzeug für Polizisten, aber sie kratzt auch an der Barriere, die die Datengier der Staaten bislang in Schach hielt: Die Trennung von Datenbanken, insbesondere jener für Migrationskontrolle einerseits (Eurodac und VIS) und Strafverfolgung andererseits (SIS und Strafregister). Bislang gilt: Für jede Datenbank gibt es eigene Regeln. Die Polizei soll nicht unkontrolliert Informationen über jeden Asylbewerber abgreifen können.

Die neue Suchfunktion wird sich für solche Grenzen nur noch am Rande interessieren. Gibt ein Polizist etwas in die Suche ein, soll er künftig Treffer aus allen Systemen erhalten.

Für den Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko (Linke) ist das ein Dammbruch: "Aus bürger- und datenschutzrechtlicher Perspektive ist das Vorhaben brachial. Fingerabdrücke und Gesichtsbilder würden mit Personendaten in einer einzigen Datei gespeichert, diese wären dann durchsuchbar."

Die Sprecherin der Kommission widerspricht: "Die Datenbanken werden immer noch getrennt voneinander sein." Auch Referatsleiter Stephan Brandes sagt: "Es gibt Leute, die glauben, dass wir alle Daten aus allen Richtungen in einen großen Big-Brother-Datentopf werfen. Aber das bedeutet 'Interoperabilität' gar nicht." Es gehe lediglich um eine Suchfunktion. Allerdings steht im Vorschlag der Kommission relativ deutlich, ein "gemeinsamer Container für Identitäts- und Biometrie-Daten von Drittstaats-Angehörigen" sei einzurichten.

Was macht die Polizei mit ihrem neuen Werkzeug? Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist einer der wenigen Wissenschaftler, die sich mit der komplizierten Materie beschäftigt haben. Der Politikwissenschaftler sagt: Unklar bleibe, "ob die Verhältnismäßigkeit stimmt und wie der rechtlich schwammige Begriff von 'schweren Verbrechen' dann konkret ausgelegt wird". Denn nur für die Aufklärung solcher Verbrechen ist die Suchfunktion eigentlich vorgesehen.

Das Meijers-Komitee, ein europäisches Expertengremium für Immigration und Kriminalität, attestierte dem Plan im Februar Mängel. Es sei unklar, wie mutmaßlich Kriminelle und Unschuldige in diesem System voneinander getrennt werden sollen. Nur damit EU-Bürger sich sicherer fühlten, würden Drittstaatler besonders stark durchleuchtet - selbst wenn es keine Anzeichen dafür gebe, dass sie kriminell sind. Der Abgeordnete Hunko sagt: "Mich besorgt die Macht, die EU-Lisa als Hüterin des neuen zentralen 'Datentopfes' erhält." Vor einer Woche hat der Europäische Rat EU-Lisa das Mandat zur Umsetzung der Interoperabilität erteilt. Das unsichtbare Netz über Europa ist wieder etwas dichter geworden.