Der Missbrauch der Daten von vielen Millionen Nutzern von Facebook ist nur ein Symptom eines tiefer liegenden Problems: Wie kann die digitale Wirtschaft zugunsten der Bürger organisiert werden? Auf dem Weg dorthin gibt es viele Hindernisse, die sich nicht einfach mit einer cleveren App lösen lassen. Sie gehen eher zurück auf die Dynamik des Kapitalismus überhaupt, der innovationsbesessen wirkt, aber in Wahrheit stagniert, und weniger auf unsere vermeintliche Sucht nach sozialer Vernetzung oder den Missbrauch durch Technologieunternehmen.

Zunächst: Facebook hat gemeinsam mit Alphabet, Amazon, Microsoft den amerikanischen Aktienmarkt in Rekordhöhen getragen. Während der Rest der Wirtschaft noch immer mit den Konsequenzen der Finanzkrise ringt, haben sie geholfen, ein Mindestmaß an Wohlstand zu sichern.

Nach dem Missbrauch der Nutzerdaten aber müsste sich Facebook von seinem jetzigen Geschäftsmodell verabschieden und ganz auf Werbung verzichten und stattdessen monatliche Gebühren, im Wesentlichen Abonnementgebühren, für seine Dienstleistungen einführen. Das soziale Netzwerk könnte so zu einem weniger lohnenden Ort für die Verbreitung von Fake News werden und sich selbst von der Notwendigkeit befreien, immer mehr Daten zu sammeln.

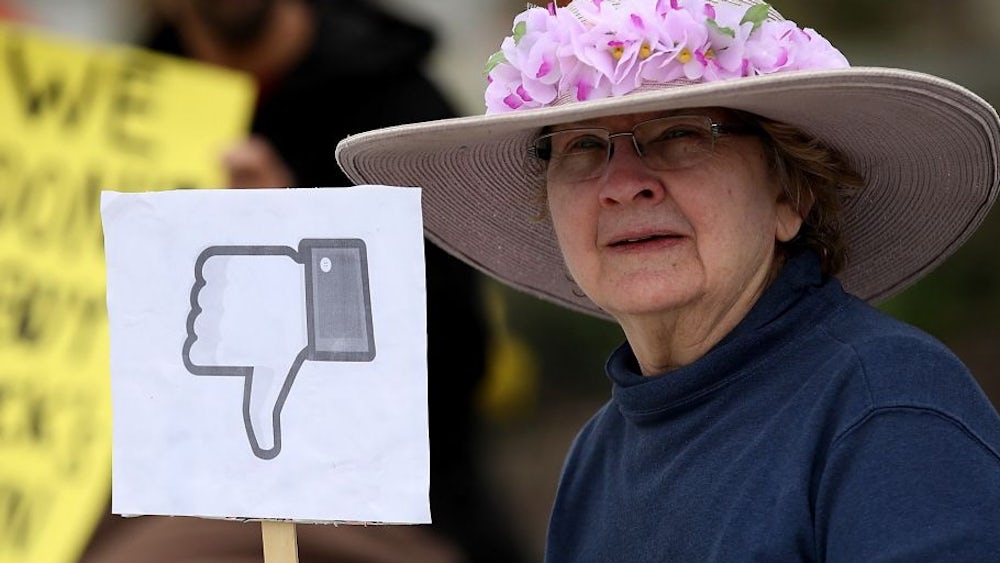

Nur langsam rückt das Unternehmen neue Informationen heraus. Jetzt sollen auch 310 000 Nutzer aus Deutschland betroffen sein. Fragen und Antworten zu Facebooks größter Krise.

Dass es zu einer solchen Entscheidung kommt, ist derzeit nicht sehr wahrscheinlich. Was, nach all dem sollen wir für Facebook auch noch bezahlen? Aber die Lage könnte sich ändern, sobald die Skandale verblassen und eine Schar von starken Akteuren hervortritt - von Regierungen über Universitäten bis zu Philanthropen -, um die monatlichen Rechnungen zu begleichen.

EU-Technokraten und US-Techies glauben an den gottgleichen Markt

In der Zwischenzeit wird die Öffentlichkeit natürlich einen Schwall von Versprechen hören: von Politikern, vor allem in Europa, aber auch von den Tech-Führungskräften, dass sie ihr Bestes tun werden, um die Kontrolle über unsere Daten zu verbessern und sogar neue Gesetze einzuführen, die Missbrauch bestrafen. Mit einer solchen Rhetorik wird man versuchen, hinsichtlich der digitalen Wirtschaft ein Gefühl von Normalität wiederherzustellen und die Nutzer zu überzeugen, dass grundsätzlich alles in Ordnung sei und nicht viel auf dem Spiel stehe, wenn man von ein paar schwarzen Schafen absieht.

Dieses Gefühl wird gut mit der Weltsicht zweier Lager übereinstimmen, die oft als völlig entgegengesetzt betrachtet werden: europäischen Technokraten und kalifornischen Techies. Beide glauben an den unberührbaren und gottgleichen Markt, auf dem (regulierte) Unternehmen dem allmächtigen Nutzer-Konsumenten alle möglichen Dienstleistungen anbieten.

Die einzigen Eingriffe, die in dieser Welt erlaubt sind, sind Initiativen zur Stärkung der Verbraucher- und Datenrechte, zur Förderung des Wettbewerbs und vielleicht zur Erhöhung der Steuern (hier kommen die europäischen Technokraten ins Spiel) oder zur Gestaltung noch besserer Dienstleistungen und Technologien (das Revier der Facebook-Ingenieure). In dieser fantastischen Welt ist das Ende der Geschichte wirklich eingetreten, und der globale Kapitalismus herrscht nicht nur, er funktioniert, bringt Wohlstand und sorgt überall dafür, das Leistung sich lohnt.

Es gibt also keinen Bedarf, sich andere Formen sozialer und politischer Organisation vorzustellen, in denen etwa Städte oder Bürger oder der Nationalstaat eine wichtigere Rolle bei der Gestaltung des Marktes spielen und bei der Entscheidung darüber, welcher Teil unseres Lebens aus ihm herausgehalten werden soll. Wären diese neuen Formen wirklich nützlich, hätte doch der Markt längst an sie gedacht!

USA und China protegieren ihre Unternehmen

Die Realität sieht anders aus: Der Erfolg von Technologiegiganten, zum Beispiel in den USA und China, ist die direkte Folge staatlicher Eingriffe in den Markt. In Amerika brauchte es eine jahrzehntelange Finanzierung durchs Militär, um das Silicon Valley in Gang zu bringen - und mindestens genauso viele Jahrzehnte, in denen das System des Welthandels sorgfältig gestaltet wurde, um es für andere Länder sehr viel schwerer zu machen, aufzuholen und ähnliche Technologien zu erarbeiten.

Der Unterschied zwischen Europäern und Amerikanern besteht jedoch darin, dass die Amerikaner eine Sache predigen und eine andere tun, die Europäer aber dummerweise meist genau das tun, was sie sagen. Während also China und die USA die Interessen ihrer stetig wachsenden Tech-Industrien im Wesentlichen schützen, konkurrieren Europas Industrien mit ihnen zu fairen Bedingungen.

Wenn es um eigene Probleme und Skandale geht, informiert der Internetgigant höchstens scheibchenweise. Aber warum bekommt Facebook seine Kommunikation nicht in den Griff?

Das hat Europa zunächst technologisch ins Hintertreffen gebracht. Die gute Nachricht aber ist, dass im Gegensatz zu den USA, wo die gesamte Wirtschaft stark von den Internetriesen abhängt, und zu China, wo die Daten-Sammelwut keine Auswirkungen etwa auf Wahlen hat, weil es, nun ja, keine Wahlen gibt, einzig Europa eine andere Art von Datenrevolution anführen kann. Nur Europa kann jetzt das Blatt der IT-Industrie wenden und die nötigen Innovationen weltweit vorantreiben, sowohl technologisch als auch politisch. Und das Ziel wird sein, dass Firmen wie Facebook, kurz gesagt, für den Zugriff auf Daten bezahlen müssen. Denn sie sind zu weiten Teilen ein Gemeinschaftsgut, kein privater Besitz.

Facebook und Alphabet sollten Gebühren zahlen

Viele andere Parteien, die daran interessiert sind, mit diesen Daten zu arbeiten und daraus Dienstleistungen zu entwickeln - von Universitäten über Bibliotheken, von Einrichtungen des Sozialstaates über öffentliche Verkehrsunternehmen, von Unternehmern bis zu Stadtverwaltungen -, können ihre eigenen Zugangsbedingungen haben. Manchmal wären sie umsonst und manchmal subventioniert, vielleicht auch von engagierten staatlichen Risikokapitalfonds, die ein Interesse daran haben, dass zentrale Einrichtungen der Gesellschaft Nutzen aus diesen Daten ziehen. Genau wie die Entwicklung künstlicher Intelligenz großzügig finanziert wird.

Woher kämen all diese Mittel? Nun, es würde sicherlich helfen, dass milliardenschwere Unternehmen wie Facebook und Alphabet tatsächlich Gebühren für den Zugriff auf die Daten zahlen müssten, anstatt nur ihre Steuerlast zu minimieren. Es ginge aber nicht darum, durch diese neu sozialisierten Daten Einnahmen zu erhöhen.

Nein, das Ziel wäre, verschiedene Datenbäume zu schaffen, die nach unterschiedlicher Logik wachsen würden: Wenn Facebook Dienste anbieten möchte, für die Überwachung wertvoll ist, sollte das Unternehmen dies tun können - zu bestimmten Kosten und mit voller Zustimmung der Nutzer. Aber es gibt keinen Grund, warum andere Modelle (Abonnementgebühren, subventionierter Zugang, vollkommen kostenfreier Zugang auf der Grundlage des Einkommens) nicht in genau denselben Datensätzen erprobt werden sollten.

Es geht darum, private und öffentliche Interessen in Bezug auf Dateneigentum besser in Balance zu bringen. Der tatsächliche Wert von Daten entsteht nur dann, wenn er über viele Individuen hinweg angesammelt wird (umso mehr, wenn er für das maschinelle Lernen eingesetzt werden soll). Man kann also nicht einfach die Gesamteinnahmen dieser Unternehmen nehmen und sie durch die Anzahl der einzelnen Nutzer teilen, um herauszufinden, was jedem von uns zusteht.

Außerdem sind viele der Daten, die wir generieren, wenn wir zum Beispiel von einer mit intelligenten Straßenlaternen ausgestatteten Straße reden, vielleicht besser als Daten konzipiert, für die wir als Bürger soziale und kollektive Nutzungsrechte haben, aber nicht unbedingt individuelle Eigentumsrechte als Erzeuger oder Verbraucher.

Ein übliches Argument gegen solche Ideen ist, dass es zum Missbrauch durch Regierungen kommen könnte, da die Daten nicht mehr in den Händen von Unternehmen wie Facebook liegen und in einer Art "öffentlichen Cloud" gespeichert werden. Dieses Risiko mag es geben - aber das aktuelle System scheint nicht weniger Missbräuche hervorzubringen, nur dass wir diese eher wie Ausnahmen behandeln und nicht als die tatsächlichen Spielregeln.

Der rechte Rand hat verstanden, was auf dem Spiel steht

Es gibt keinen Grund, Europas berühmte Tradition des Datenschutzes zu verwerfen, man muss nur den Fokus ändern. Man sollte den Datenschutz aktiv mit einer wirtschaftlichen und demokratischen Agenda verbinden. Die Bürger müssen die Kontrolle über ihre wertvollen Ressourcen (Daten) und die Infrastruktur (künstliche Intelligenz) behalten, um die herum künftig politische und wirtschaftliche Institutionen errichtet werden.

Der rechte Rand hat übrigens bereits verstanden, was auf dem Spiel steht. Steve Bannon, der frühere Berater von Donald Trump, hat kürzlich den Kampf für die Wiederherstellung der "digitalen Souveränität", die er als Zurückeroberung unseres persönlichen geistigen Eigentums von großen Tech-Unternehmen definiert, als ein Thema der populistischen Wut gegen den Globalismusbenannt.

Die Linke hat zu diesem Thema noch eher wenig zu sagen. Das ist schade, denn die Datendebatte bietet der Linken die Möglichkeit, viele ihrer Positionen zu überdenken: wie man Sozialleistungen im Zeitalter vorausschauender Daten-Analytik organisiert; wie man die Bürokratie im öffentlichen Sektor in einer Zeit, in der Bürger mit Sensoren und oft überlegener Technologie ausgestattet sind, einrichtet; wie man im Zeitalter allgegenwärtiger Automatisierung neue Gewerkschaften gründet; wie man in einer Zeit dezentralisierter und horizontaler Kommunikation eine politische Partei aufbaut.

Stattdessen rührt die Linke die technokratischen Trommeln von mehr Datenschutz, mehr Steuern und mehr Monopolverboten. Diese Maßnahmen sind nicht falsch, aber sie reichen nicht aus, insbesondere angesichts der vielfältigen Krisen, die die Institutionen - Sozialstaat, Gewerkschaften, Parteien - befallen haben.

Diese drei Optionen hat die Politik

Es gibt drei politische Optionen. Wir können mit dem aktuellen Modell weitermachen, bei dem Facebook, Alphabet, Amazon und die anderen immer mehr Funktionen des Staates übernehmen. Mit der Zeit werden wir uns vielleicht gar keine Sorgen mehr darüber machen, dass ihre Technologien Wahlen beeinflussen, weil unser Leben großteils ohnehin davon abhängt, was in ihrer Vorstandsetage vor sich geht, und nicht davon, was in unseren Parlamenten passiert.

Alternativ können wir uns für die Art von Pseudo-Antiglobalismus entscheiden, die von Steve Bannon befürwortet wird, wodurch vielleicht die Technologiegiganten ein wenig gezügelt würden, dafür aber dem internationalen Finanzmarkt freie Hand gelassen würde.

Drittens können wir die jüngsten Datenskandale aber auch für eine dezentralisierte, emanzipatorische Politik nutzen, in der die staatlichen Institutionen (national und kommunal) gemeinschaftliche Rechte auf Daten anerkennen, schaffen und fördern. Diese Institutionen würden verschiedene Datensätze in Pools organisieren, die differenzierten Zugangsbedingungen unterliegen. Sie würden auch sicherstellen, dass diejenigen mit guten Ideen, die wenig kommerzielle Rentabilität, aber große soziale Effekte versprechen, ebenfalls Risikokapital erhalten und ihre Ideen über diese Datenpools umsetzen können.

Bestehende Institutionen, in die viele Bürger kein Vertrauen mehr setzen, könnten auf diese Weise neu gedacht werden. Mit einer aktiven Einmischung in die digitale Entwicklung, mit mehr Durchsetzungskraft gegenüber den Internetfirmen könnte der Staat dem Gefühl der Entfremdung vom öffentlichem und politischen Leben auf der ganzen Welt begegnen. Es wird nicht einfach sein, aber noch ist es machbar. In zehn oder sogar fünf Jahren gilt das nicht mehr.

Übersetzt von Lilli Heinemann