Merkwürdige Zahlungsaufforderungen, hochdotierte Jobangebote, Einladungen zu Sexdates: Der Spam-Ordner ist die Müllkippe des E-Mail-Verkehrs, ein Sammelbecken für Manipulation und Betrug. Nicht umsonst blockieren Anti-Virus-Programme verdächtige E-Mails und leiten sie dorthin um.

Dennoch schaffen es manche ins Postfach und locken ihre Empfänger, etwa so: "Mein Name ist Solindo Malinga, diese E-Mail mag Sie verwundern. Ich habe entschieden, mit meinem Erbe in Höhe von US$ 12 500 000 nach Holland zu ziehen". Für die Bearbeitung brauche er Hilfe, da das Konto noch gesperrt sei - wenn man einen Vorschuss von einigen tausend Dollar sende, würde Herr Malinga gütigerweise 20 Prozent des Erbes abgeben.

Oft sind solche E-Mail-Scams in hochgestochenem Englisch formuliert, und nicht selten ist der angebliche Absender ein Prinz aus Nigeria.

Experten sagen: Kinder betrügen für ihre Eltern

Schon seit 1995 existiert im nigerianischen Strafgesetzbuch ein Paragraph, der dem Vorschussbetrug den Namen "419-Scam" eingebracht hat. Obwohl Internetnutzer die Betrugsmaschen längst aufgedeckt haben und die Praktiken weitreichend bekannt sind, hat Netzkriminalität in Nigeria Hochkonjunktur.

Die Netzattacken haben das westafrikanische Land in Deutschland, Großbritannien und den USA zum drittgrößten Schadensverursacher in Sachen Cybercrime gemacht, so heißt es in Berichten von Europol und dem FBI. Nigerianischen Behörden zufolge richten Cyberkriminelle dieses Jahr einen Rekordschaden von rund 390 Millionen Euro im eigenen Land an, weltweit liege die Summe noch weit höher. "E-Mail-Betrug ist kein Randphänomen, sondern wird zunehmend von Menschen als Geldeinnahmequelle gesehen", sagt Remi Afon, Vorsitzender des nigerianischen Cybersecurity-Netzwerks Csean, der SZ. "Wir beobachten ständig Fälle von Eltern, die ihren Kindern Laptops kaufen - damit sollen sie im Netz Geld ergaunern."

Fallen die Leute etwa immer noch auf die faulen Tricks rein?

Palo Alto Networks meint: Ja. Die US-Sicherheitsfirma veröffentlichte vor wenigen Tagen eine Studie, der zufolge die Internet-Kriminalität in Nigeria kontinuierlich zugenommen hat. "Der klassische E-Mail-Betrug hat immer noch Erfolg", sagt Sicherheitsanalyst Simon Conant. "Zudem konnten wir einen enormen Entwicklungssprung feststellen: Nigerianische Netzkriminelle nutzen zusätzlich zur E-Mail-Manipulation immer mehr Malware - also Software, mit denen sie die Daten ihrer Opfer durchleuchten."

Die soziale Manipulation wird immer raffinierter

Für die Studie beobachteten die Analysten zwei Jahre lang Server von rund 100 mutmaßlichen E-Mail-Betrügern. Ziele der sogenannten Phishing-Angriffe seien nicht mehr nur die E-Mail-Konten von zufällig betroffenen Menschen. Zunehmend würden High-Tech-Unternehmen, Universitäten und Industrie attackiert: Organisationen, die Geld haben und denen Daten wichtig sind.

Spear-Phishing nennen Hacker die gezielten und organisierten Betrugsversuche. Und das geht so: Angreifer identifizieren mithilfe von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken mögliche Opfer, einen Bankdirektor beispielsweise. Auf Basis der öffentlichen Informationen können sie die E-Mails so gestalten, dass der Empfänger sie für vertrauenswürdig hält - etwa indem sie Namen von Familienangehörigen oder Arbeitskollegen verwenden. So erhöhen sie die Chance, dass der Attackierte Kreditkartendetails oder Bankkontenzugänge preisgibt. Der US-Netzanbieter Verizon hat herausgefunden, dass 23 Prozent der Empfänger Spear-Phishing-Mails öffnen.

Neu bei den Angreifern aus Nigeria ist der Studie zufolge das Versenden von Trojanern, oder Remote Access Tools, mit denen Computer aus der Ferne durchsucht werden können. Klickt man auf einen infizierten Dateianhang oder einen falschen Link, ist das Gerät infiziert - oft merkt man es gar nicht. So gelangen Kriminelle an noch mehr Information und manipulieren ihre Opfer weiter, noch gezielter. Der Jackpot für sie: Sie finden die direkten Zugangsdaten zu Kreditkarten, Paypal- oder Bankkonten.

Organisierte Banden ergaunern jährlich Summen in Millionenhöhe

Im Sommer dieses Jahres wurden zwei Fälle bekannt, die ahnen lassen, wie lukrativ die datengestützte Manipulation ist - und wie organisiert. Im Juni verhafteten nigerianische Behörden nach Hinweisen von Interpol einen Kriminellen, der lediglich unter dem Name Mike bekannt wurde. Dem 40-jährigen wird vorgeworfen, insgesamt 60 Millionen US-Dollar gestohlen zu haben, von verschiedenen Unternehmen. Aber nicht durch Mike allein. Die Ermittlungen ergaben, dass er fast 40 Zuarbeiter hatte.

Die Sicherheitsfirma SecureWare kam Anfang des Jahres einer 30-köpfigen Gruppe auf die Spur. Rund sechs Millionen US-Dollar stahl die Gruppe demnach pro Jahr, die durchschnittliche Beute betrug 30 000 bis 60 000 US-Dollar pro Unternehmen.

Warum Nigeria das Mekka des Online-Betrugs ist

Es sind Erfolg und Armut, die Nigeria zum Mekka für Online-Betrug machen, wenn man einer Analyse der New York Times glaubt. Demnach begann der Vorschussbetrug, wie man ihn aus unzähligen E-Mails kennt, in den 1980er Jahren, als Ölpreisverfall und Inflationsraten von rund 40 Prozent die Kaufkraft vieler Nigerianer schwächten. Betrüger sendeten Faxe und Briefe an Geschäftsleute in Großbritannien und den USA, mit gefälschten Insignien von Finanzinstituten. Der allererste Lockruf soll gewesen sein: Die Rohöl-Ladung eines Frachtschiffs könne zu Spottpreisen erworben werden, wenn im Gegenzug ein Vorschuss gezahlt werde. Das Öl gab es natürlich nicht.

Gezahlt wurde oft, sogar so oft, dass aus der Not eine Tugend wurde und die Betrüger viele Nachahmer fanden. Der Ölschwindel hatte bald viele Varianten. Ende der 1990er Jahre kam das Internet in die Cafés, wodurch Täter noch billiger noch mehr Leute erreichen konnten. Der führende E-Mail-Anbieter der Zeit brachte ihnen den Beinamen "Yahoo-Yahoo-Boys" ein, und Beobachter schrieben von der "Nigeria-Connection".

Heute sind sie fester Bestandteil der kriminellen Szene Nigerias. "Die Gesellschaft betrachtet E-Mail-Betrügereien nicht als ernsthafte Verbrechen", sagt Sicherheits-Fachmann Afon. Das senke die Beitrittsschwelle für potenzielle Kriminelle. "Doch es sind keine Aktionen von gelangweilten Jugendlichen in Internet-Cafés" - sondern "organisiertes Verbrechen", wie auch Palo Alto Networks schreibt.

Musiker glorifzieren den Betrug

Die Szene ist organisiert, aber nicht besonders diskret. Die Analysten der Studie fanden von einem Großteil der Verdächtigen Social Media-Profile. "Sie nutzen ihre echten Namen und Fotos", sagt Conant von Palo Alto Networks. "Auf Facebook agieren sie für gewöhnlich als Privatpersonen, während sie auf Google Plus meist einige wenige Geschäftskontakte pflegen." Sie nutzten zwar das Internet für ihre Schwindel, doch um Hacker mit Programmierkenntnissen handele es sich meist nicht.

"Wire-Fraud", die englische Bezeichnung für E-Mail-Betrug, nennen die Nigerianer in der Umgangssprache "Wirewire". Es ist ist ein beliebtes Thema auf Facebook, es wird als Hashtag gebraucht, in vielen danach benannten Gruppen tauschen sich Nutzer aus und knüpfen Kontakte. "Do u know how to send virus on Skype?", fragt etwa jemand, und erhält fünf Ratschläge von anderen Gruppenmitgliedern.

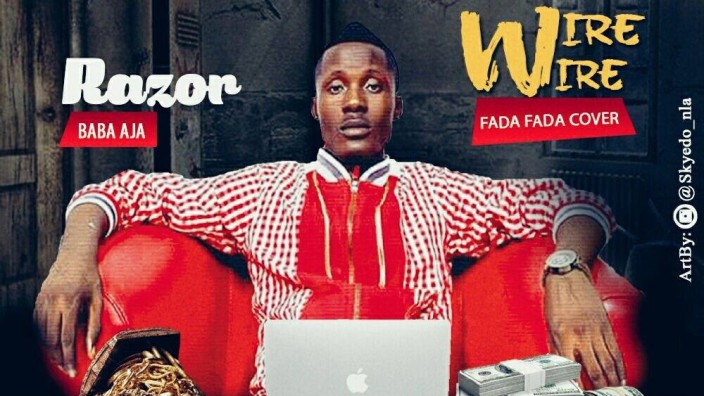

Es gibt Musiker, die das Betrugsgeschäft verherrlichen. Ein Lied des Künstlers Lacatel sei einem lokalen Musikblog zufolge "allen Wirewire-Boys auf der Straße gewidmet", Rapper Razor posiert auf seiner aktuellen Single "Wire Wire" in einem Ledersessel vor einem Laptop, umringt von Geldscheinen und Goldketten.

Nigeria wird allein nicht mit den Cyberkriminellen fertig

Das macht die Kriminalitätsbekämpfung nicht nur zu einer technischen, sondern auch einer gesellschaftlichen Herausforderung. Der Nigerian Cybercrime Act stellt Netzkriminalität explizit unter Strafe und soll abschreckend wirkend, existiert jedoch erst seit 2015. "Den Polizeibehörden fehlen noch die Fähigkeiten, organisierte Internetstraftaten aufzudecken", sagt Afon. Mit seiner Organisation Csean will er Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen, bei Behörden und Regierung.

Afon befürchtet, dass Terrororganisationen wie Boko Haram sich der Betrugstechniken bemächtigen könnten - oder das bereits tun. "Es ist unumgänglich, intensiv in die Wirewire-Bekämpfung zu investieren", sagt er. Wenn Nigeria selbst das nicht tue, müsse die internationale Gemeinschaft das Land unterstützen, denn "die Bedrohung ist global." Und sie kann jeden auf der Welt per E-Mail treffen.