Haben Sie schon mal ein Computerspiel gespielt? Vielleicht länger als geplant? Um sich mal nicht mit dem Ärger im Büro auseinanderzusetzen und "einfach abzuschalten"? Haben Sie deswegen vielleicht auch mal was anderes schleifen lassen - Hausputz, das Aufräumen, andere lästige Arbeit? Und dann Ärger mit der Partnerin oder dem Partner bekommen?

Dann sollten Sie dringend zum Arzt gehen - Sie könnten ernsthaft krank sein! Vielleicht kann er Ihnen auch gleich eine Spezialklinik empfehlen, oder zumindest einen Psychologen. Den umtriebigen Blogger von nebenan sollten Sie vorsorglich auch melden, damit er zwangseingewiesen wird - der Mann ist nicht mehr Herr seiner selbst. Denn diese gefährlichen 'sozialen Medien' gefährden die Gesundheit der Bevölkerung ohnehin.

Das klingt jetzt etwas übertrieben und abwegig?

Nicht ganz.

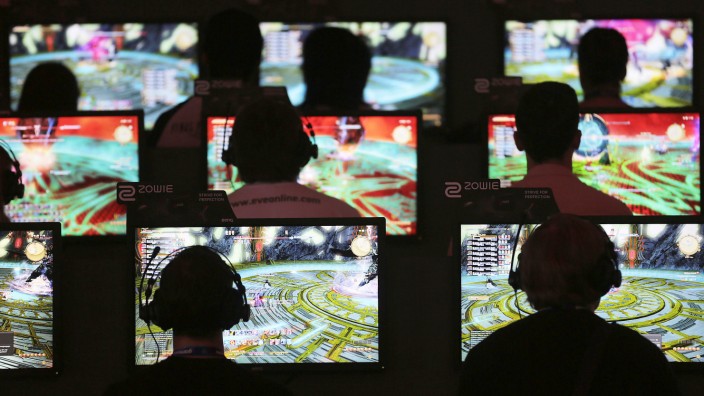

Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit stellen die einflussreiche American Psychiatric Association (APA) und die World Health Organisation (WHO) die Weichen dafür, offiziell das eigenständige Krankheitsbild "Online-Spielsucht" einzuführen. Bei der APA heißt das Internet Gaming Disorder (IGD), bei der WHO etwas umständlich: "gaming disorder, predominantly online". Beide Organisationen habe erhebliche Definitionsmacht, wenn es um Krankheitsbilder geht. Was in ihren Listen mit Verbindlichkeitscharakter als Störung definiert wird, kann behandelt werden. Was für die Anbieter medizinischer und psychologischer Dienstleistungen vielleicht noch wichtiger ist: Es kann dann mittelfristig auch abgerechnet werden. Eine substanzielle neue Risikogruppe für Online-Erkrankungen wäre erschlossen.

Kommt die Facebook-, Twitter- und Social-Media-Sucht?

Repräsentative Nutzungsstudien zeigen, dass in Deutschland ein knappes Drittel der 14- bis 19-Jährigen online spielt, in der Gesamtbevölkerung sind es rund 20 %. In anderen Ländern sind die Spieleranteile noch deutlich größer als in Deutschland.

Viele Experten befürchten allerdings, dass die Vorstöße der APA und WHO nur der Anfang einer weitreichenden Pathologisierung alltäglichen Verhaltens und speziell der Mediennutzung Jugendlicher sein könnte. Tatsächlich werden in Fachkreisen bereits Facebook-, Twitter- und Social-Media-Sucht diskutiert, die Kriterien für Online-Spielsucht könnten analog angewandt werden. Online-Spielsucht wird als eigenständige, spezifische Störung definiert, also nicht als Erscheinungsform der klassischen Glücksspielsucht. Allerdings sind viele Charakteristika dieser neuen Störung dem Glücksspiel und suchtartigen Automatenspiel entlehnt worden.

Noch ist es allerdings nicht so weit. Im sogenannten "Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders" der APA wird die Online-Spielsucht noch als Phänomen aufgeführt, das unter besonderer Beobachtung steht. Dieses Klassifikationssystem der APA ist eminent wichtig, da es als offizielle Leitlinie einen Standard für die einflussreiche amerikanische Fachgesellschaft darstellt. Weltweite Gültigkeit hat die "International Classification of Diseases" der WHO. Deren elfte Auflage befindet sich noch in einer "Beta"-Version. Dort wird das Krankheitsbild allerdings schon geführt, im Begleittext werden u.a. Verbote entsprechender Inhalte, Einschränkungen von Werbung sowie Warnsymbole auf Verpackungen angedacht, ähnlich wie für Alkohol oder Tabak.

Die momentan kaum ausgearbeitete Definition, was nun eigentlich ein Online-Spiel ist, ließe sich potentiell auf fast jedes aktuelle Game anwenden - von "Pokémon Go", "World of Warcraft", "League of Legends" bis "Fifa".

Einspruch aus der Wissenschaft

Gegen die überstürzte Einführung der Online-Spielsucht formiert sich in der Wissenschaft inzwischen erheblicher Widerstand. Ein substanzieller Teil der Forscher im Feld (der Autor dieses Beitrags eingeschlossen) zweifelt an der Existenz eines solchen Krankheitsbildes und warnt in einem offenen Debattenpapier vor den Gefahren einer Pathologisierung alltäglicher Mediennutzung.

Tatsächlich ist die empirische Grundlage für die Online-Spielsucht dürftig: Die APA selbst verweist auf "viele Arbeiten" aus "asiatischen Ländern" - eine Argumentation, bei der sich (vermutlich nicht nur) Experten wundern. Offenbar wurden neuere Studien aus namhaften Journals wie z.B. Addiction oder Journal of Behavioral Addictions nicht berücksichtigt, die ein widersprüchliches Bild zeichnen und aus unterschiedlichen Kulturräumen und Ländern stammen.

Von einem Konsens unter den Forschern im Feld ist man jedenfalls weit entfernt. Einige groß angelegte Studien konnten nur wenige Betroffene nachweisen, die Kriterien einer Krankheit erfüllen, und selbst diese scheinen kaum Probleme mit ihrem Zustand zu haben. Zudem ist dieser Zustand nicht zeitstabil: Ganz banal verlieren viele Extremspieler nach einer gewissen Zeit die Lust am "Zocken", weil andere Dinge im Leben wichtiger werden. Manche Studien haben zwar größere Problemgruppen gefunden, bis hin zu substanziellen zweistelligen Prozentanteilen - doch diese Arbeiten haben die Schwelle für die Online-Spielsucht so niedrig angesetzt, dass mit diesem Maßstab praktisch jede menschliche Verhaltensform als Sucht durchgehen könnte.

Angst gab es auch vor Literatur, Comics und Rock

In der Debatte spielen auch gesellschaftliche Fragen und psychologische Hypes eine Rolle. Der US-amerikanische Forscher Christopher J. Ferguson, ein besonders liberaler Verteidiger des Computerspielens, hat die These aufgestellt, dass es sich bei der Diskussion um Computerspiele um eine sogenannte "moralische Panik" handle. Solche angstbesetzten Ausbrüche der radikalen Ablehnung von 'neuen' Medien in der Gesellschaft gab es bereits in der Vergangenheit, mit wechselnden Objekten: Als psychologisch bedenklich wurden auch schon romantische Literatur, Comics oder Rockmusik angesehen

Die Kritik an den Vorstößen von APA und WHO kommt jedoch nicht nur von Experten, die wie Ferguson Computerspiele vehement verteidigen und die Kodifizierung einer Online-Sucht generell ablehnen. Viele Wissenschaftler im Feld sehen ungezügelte Mediennutzung - gerade unter Jugendlichen - durchaus als gesellschaftlich relevantes Problem an. Doch auch diese sind über den Prozess und seine bisherigen Ergebnisse irritiert, zum Beispiel der britische Psychologe Mark Griffiths. Er gilt als einer der weltweit führenden Forscher zu Glücksspiel, exzessiver Online-Nutzung und Spielsucht. In einem kürzlich veröffentlichten Diskussionspapier beschreiben Griffiths und seine Co-Autoren die aktuelle Debatte als "Chaos und Konfusion".

Sie äußern grundlegende Vorbehalte gegenüber den Kriterien, die von der APA angelegt werden, und dem ihrer Meinung nach unklaren 'Objekt' beziehungsweise Auslöser der Sucht: Sind die Betroffenen "süchtig" nach der Online-Nutzung, den Videospielen, spezifischen Genres oder etwas anderem? Und warum haben dann die allermeisten anderen Spieler keine Probleme mit diesen Angeboten? Entsteht das Problem nicht vielmehr aus einem Zusammenspiel von mangelnder Orientierung und sozialer Situation, Persönlichkeit und dazu passendem Medienangebot?

Diese Fragen müssten im Rahmen einer offenen und kritischen Diskussion angegangen werden, fordern Griffiths und Kollegen - und sie stehen damit keineswegs alleine da. In der Tat befürchten viele Experten, dass gar keine ernsthafte wissenschaftliche Debatte mehr geführt werden soll, unter Abwägung aller Ergebnisse und abweichender Meinungen. Vielmehr wirkt vieles so, als wolle eine Hardliner-Fraktion in der APA und der WHO mit politischen Mitteln ihre Überzeugungen weltweit durchsetzen.

Es geht um mehr als nur ums "Zocken"

Zu befürchten sind Auswirkungen, die weit über die Online-Spielsucht hinausgehen. Die Einführung von IGD könnte zum Dammbruch werden, der weitere neue Krankheitsbilder nach sich ziehen würde. Von Handy-Sucht bis Social-Media-Depression wäre vieles als eigenständige "Medien"-Krankheit denkbar. In der Folge wären zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene qua Definition von heute auf morgen therapiebedürftig.

Mit gutem Grund gelten in demokratischen Staaten hohe Schranken für die Einschränkung der Nutzung von Medien. Besonders die bei der WHO diskutierten unspezifischen Einschränkungen oder gar Verbote von Online-Spielen aus medizinischen Gründen wecken ungute Assoziationen mit dem Handeln autokratischer Regimes, denen vermeintliche psychische Krankheiten in der Geschichte als Vorwand für repressive Maßnahmen gegen Einzelne dienten.

Insofern wird gerade ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit und großen Teilen der Wissenschaft. Es steht weit mehr auf dem Spiel als nur das Hobby von Gamern.

Thorsten Quandt ist Professor undd Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster. Er leitet dort den Arbeitsbereich für Online-Kommunikation. In seiner Forschung setzt er sich u.a. mit digitalen Spielen und dysfunktionalen Formen der Online-Nutzung auseinander.

In der ersten Version wurde aus der "American Psychiatric Association" versehentlich die "American Psychological Association". Der Fehler ist mittlerweile korrigiert.