Wer hat damals bei der Abiturprüfung gemogelt? Das könnte eine spannende Frage sein dieser Tage, vor allem, wenn sich Siegfried und Gabriele noch lebendig daran erinnern, wie der Mitschüler einst den Spickzettel aus dem Ärmel fummelte. Der Unterschleif muss Konsequenzen haben - und so erkennt das Gymnasium dem Trickser im nachhinein das Abitur ab, was - natürlich - weitere Folgen hat: sein Studium hat er dann ja unberechtigt aufgenommen und abgeschlossen. Und was die spätere Doktorarbeit angeht, sieht es mangels Studienabschluss auch nicht gut aus.

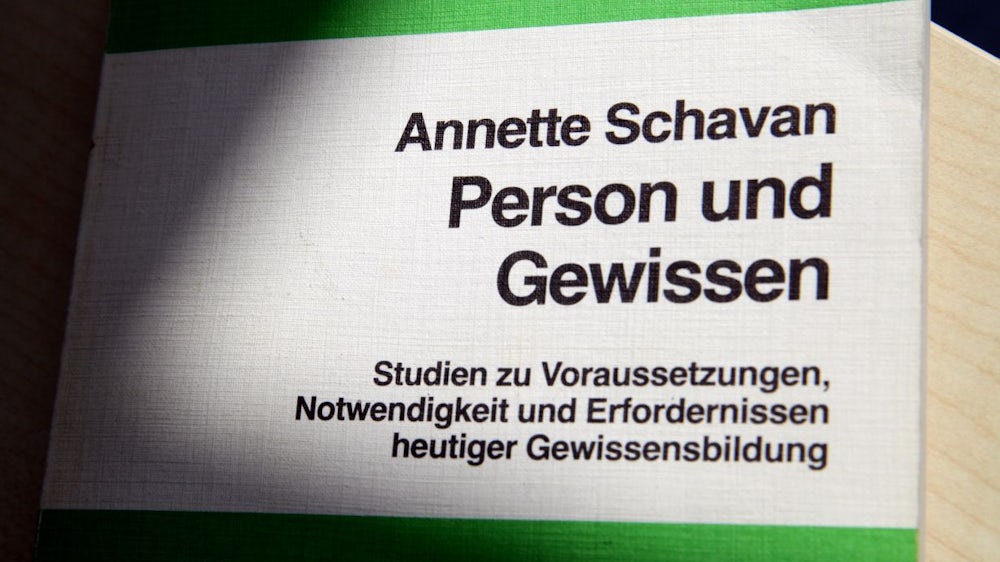

Natürlich ist dies ein groteskes Beispiel, doch eines, welches durchaus Parallelen hat zu jüngsten Plagiatsaffären. Jener von Annette Schavan mit ihrer 32 Jahre alten Dissertation, aber auch zahlreicher anderer Fälle, die sich im Verborgenen der Fakultäten abspielen, abseits der Öffentlichkeit.

Entzieht die Uni den Doktortitel, ist es damit meist nicht ausgestanden: das Ansehen ist dahin, zumindest in den eigenen Fachkreisen. Und wenn der Arbeitgeber ausdrücklich einen Doktor eingestellt hat, dann steht ein Plagiator vor der Kündigung, so erfolgreich er jahrzehntelang gearbeitet haben mag. Denn Plagiatsvergehen verjähren nicht. Ein Titelentzug rollt das Leben auf, er ist faktisch eine Strafe, die moderne Verdammnis der Wissensgesellschaft.

Strafe wie bei Einbrechern oder Schlägern

Diese Strafe fällt oft ebenso hart aus wie bei Einbrechern oder Schlägern. Dies zeigt, dass etwas aus dem Lot geraten ist. Selbst schwerste Straftaten, auf die lebenslange Haft steht, verjähren nach dreißig Jahren, außer Mord. Warum also nicht Plagiate? Kopierte Seiten einer Doktorarbeit können nicht schwerer wiegen als ein totgeschlagener Mensch.

Das heißt nicht, künftig auf Plagiatsverfahren zu verzichten. Forscher pochen im Fall Schavan zu Recht darauf, dass die wissenschaftliche Wahrheit immer wieder überprüft werden muss. Dazu zählt die Frage, wie diese Wahrheit erarbeitet wurde und wer sie hervorgebracht hat. Die Frage nach dem Urheber entscheidet über Karrieren und Ruhm, sie bestimmt, wer in den Olymp der Wissenschaft aufgenommen wird als Nobelpreisträger. Die Frage nach dem Wie entscheidet darüber, wie verlässlich die Erkenntnisse sind und wie neu.

Auf der Arbeit ihrer Vorgänger bauen Wissenschaftler auf wie bei einem Turm, der immer neue Horizonte eröffnet. Eine falscher Stein, ein Plagiat oder eine Fälschung, kann die Forschung in eine falsche Richtung lenken, kann sie zunichte machen, den ganzen Turm zum Einsturz bringen.

So ergeht es derzeit allerdings auch den Plagiatoren. Der Doktortitel wird ihnen genommen und damit der Grundstein, auf den sie ihr Leben aufgebaut haben. Es ist eine späte Rache der Universitäten, was diese gar nicht einfordern.

Für sie ist die Qualität der Doktorarbeiten entscheidend, also ob es ein Plagiat ist, nicht dass der Autor bis in alle Ewigkeit dafür verfolgt wird. Er hat darauf vertraut, diesen Titel zu tragen - und dieses Vertrauen sollte nach einigen Jahren einen Schutz genießen. In der Praxis heißt dies, die Plagiatsprüfung von dem Entzug des Titels zu trennen. Während die Universität also auch nach Jahrzehnten noch feststellen kann, dass ein Werk auf Copy und Paste beruht, entzieht sie nach einer Frist von zehn oder 20 Jahren trotzdem nicht den Titel. Auch akademische Fehltritte sollten irgendwann verjähren.

Prominente wie die Bildungsministerin oder Koryphäen der Forschung wird dies nicht vor dem Fall schützen, falls sie öffentlich des Plagiats überführt werden. Ihre Reputation baut auf ihrer wissenschaftlichen Redlichkeit auf, ob mit oder ohne Titel. Viele andere jedoch, deren Schicksal im Stillen verhandelt wird, blieben so verschont. Bei ihnen macht der Titelentzug den Fehltritt erst sichtbar.

Die Infografik, die in diesm Beitrag verbaut ist, hat bei einigen Nutzern Fragen und Diskussionen ausgelöst, weil sie missverständlich aufgebaut war. Wir haben die Grafik um eine ausführliche Erklärung ergänzt, die die Quellenlage und die auf dieser Basis zu treffenden Aussagen erläutert.

Im Wortlaut: Mit dieser Grafik dokumentiert SZ.de eine Auswahl der Plagiatsvorwürfe der Universität Düsseldorf gegen Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Die Gegenüberstellung von Dissertation und Originalquelle beruht auf dem internen Untersuchungsbericht der Philosophischen Fakultät von Professor Stefan Rohrbacher. Der Judaistik-Professor kommt auf insgesamt 60 fehlerhafte Seiten in der 351 Seiten umfassenden Dissertation und legt damit weniger strenge Maßstäbe an als die Plagiatesucher von Schavanplag, die 92 Seiten bemängeln. Er habe Grenzfälle, über die man streiten könne, nicht berücksichtigt, schreibt Rohrbacher. Das typische Muster bei Schavan: sie verweist zwar mit einem "Vgl." auf den Autor, übernimmt jedoch teils Absatzweise wörtlich, was sie als Zitat hätte kennzeichnen müssen. Dies macht die Causa Schavan weit weniger eindeutig als den Fall Karl-Theodor zu Guttenberg. Nur bei zwei Werken findet sich gar kein Nachweis: Bei Ernst Stadter und Jean Laplanche /Jean-Bertrand Pontaus.