Hightech-Märchen gehen so: Die Erfinder des Autos übernehmen den zehnten Teil eines Start-ups. Für 50 Millionen Euro, was in der Weltwirtschaftskrise 2009 nicht wenig Geld war. Besonders für eine Elektro-Klitsche, die nur ein paar Fahrzeuge von zweifelhafter Qualität gebaut hatte. Zehn Jahre später ist die inhabergeführte Firma fast hundert Milliarden Euro wert - ungefähr doppelt so viel wie Daimler. Die Stuttgarter könnten den Spekulationsgewinn von zehn Milliarden Euro gut gebrauchen. Doch sie haben ihre Tesla-Anteile längst verkauft. So groß war ihr Glaube an die Elektromobilität dann doch nicht.

Die Geschichte der verpassten Chancen geht noch weiter, mitten in die alte Autowelt des BMW-Stammwerks hinein. Dort, wo München im Rhythmus der Blechpressen und Hubkolben marschiert. Und wo Strategen die Elektrozukunft ähnlich früh vorgedacht hatten wie Tesla-Boss Elon Musk. Was sie im ersten Stock der Feuerwehrwache entwickelten, blieb lange Zeit ein Geheimnis. Ein feiner Sportwagen mit dem weiß-blauen Propeller auf der Haube war es jedenfalls nicht. Die Münchner trauten Batterieautos nicht zu, wirklich sexy zu sein. Und so sah der i3 dann auch aus.

Das Problem ist, dass die Hundertjährigen der Autoindustrie nach 15 Jahren noch immer keine schlüssige Antwort auf Tesla gefunden haben. Der fast hysterische Börsenhype um die Kalifornier wird für sie zur ernsten Gefahr. 2009 musste Mercedes den Newcomern noch Zugang zum eigenen Lieferantennetzwerk verschaffen. Sonst wäre das Tesla Model S wohl nicht so erfolgreich geworden.

Mittlerweile stehen den Kaliforniern beinahe unbeschränkte Mittel zur Verfügung. Maxwell Technologies, einen Hersteller von Superkondensatoren, haben sie Volkswagen kürzlich direkt vor der Nase weggekauft - und einfach mit Aktien bezahlt. Insider gehen davon aus, dass Tesla mit den Maxwell-Patenten eigene Batteriezellen der nächsten Generation bauen wird. Die Marke ist zum Inbegriff einer Welt geworden, in der nicht 18 Prozent der klimarelevanten Abgase aus dem Straßenverkehr stammen. Mehr Zukunft (und Markenstärke) sind kaum möglich.

Alle europäischen Versuche, Ölabstinenzler zu bauen, sind bisher erstaunlich erfolglos. Bei Volkswagen spinnt die Ladesoftware, beim Audi E-tron stockt der Batterienachschub, und der Mercedes EQC kommt auch nicht in die Puschen. Folgerichtig werden die deutschen Hersteller mit Karacho ihre europäischen Klimaziele verfehlen. Die CO₂-Flottenwerte liegen durchweg um fast ein Viertel über den zulässigen Limits. Allen Beteuerungen zum Trotz züchten die Deutschen weiterhin gierige Hubkolben-Karnivoren und schieben die Altlasten des Dieselabgas-Skandals vor sich her. Das ist Gift für den Börsenkurs und für das Image als Technologieführer. Fragt man deutsche Konsumenten nach den Herstellern von umweltfreundlichen Autos, kommt als Antwort erst einmal Tesla - und dann ganz lange nichts.

Warten auf die Umweltprämie

Ist das ungerecht oder gar ein grünes Märchen? Kritiker wie der Ingolstädter Maschinenbauprofessor Jörg Wellnitz bezeichnen Elektroautos als "Katastrophe für das Klima". Die Bundesregierung versucht dagegen, ihre Ökobilanz mit einer höheren Kaufprämie von 6000 Euro pro Stromer aufzubessern. Doch das Warten auf den Umweltbonus, der auf dem Dienstweg erst mal hängen geblieben ist, macht den Elektro-Blues nur noch schlimmer.

"Kaum jemand kauft im Moment ein E-Auto", zürnt Axel Koblitz, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Nicht dass die ZDKler waschechte Öko-Pioniere wären. Der Umweltbonus könnte allerdings das maue Geschäft ankurbeln, ähnlich wie die Abwrackprämie vor zehn Jahren. Damals kauften die Deutschen kleinere Autos mit weniger PS. Das hat für den Handel und den Klimaschutz mehr gebracht als eine Umweltprämie, die nicht kommt.

Verkehrte Welt. Und verwirrte Kunden. 51 Prozent der befragten Deutschen hätten bei ihrem Autokauf ein Elektroauto ernsthaft in Erwägung gezogen, so die Unternehmensberater von McKinsey - doch nur drei Prozent haben sich 2019 in Deutschland auch für ein solches Fahrzeug entschieden. Angesichts der stümperhaft gemachten Verkehrswende dringt auch nicht durch, dass nun VW-Stromer aus dem früheren Trabi-Werk in Zwickau rollen. Herbert Diess wird anders als Elon Musk nicht als Popstar gefeiert, obwohl auch er einen "Systemwechsel hin zur Elektromobilität" fordert. Der Volkswagen-Konzernchef will 2030 jedes zweite Fahrzeug mit einem Batterieantrieb verkaufen. Das wären auf heutiger Basis mehr als fünf Millionen E-Mobile jährlich. Schlagzeilen macht stattdessen der Tesla-Werksneubau in Brandenburg. Und dass der Weltmarktführer VW an der Börse jetzt weniger wert ist als das Auto-Start-up aus Kalifornien.

Muss die Regierung konsequenter umsteuern? Hat VW-Chef Diess recht, wenn er eine höhere CO₂-Steuer fordert? Und welcher alternative Antrieb hat die Förderung eigentlich verdient? Darüber wird im Land von Rudolf Diesel und Gottlieb Daimler leidenschaftlich gestritten. Auch deshalb, weil sich die Deutschen an das Steuerprivileg für Dieselkraftstoff gewöhnt haben.

Wer die Verkehrswende volkswirtschaftlich ernst meine und die Kosten so gering wie möglich halten wolle, der müsse erst einmal Chancengleichheit unter den Antrieben herstellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Thinktanks Agora Verkehrswende. Solange fossile Kraftstoffe im Vorteil seien, brauche man über Technologieoffenheit gar nicht erst diskutieren. Deshalb plädieren die Gutachter für eine wirksame CO₂-Bepreisung für Benzin und Diesel. Nur so ließen sich faire Marktchancen für klimaverträgliche Technologien schaffen.

Dieselprivileg ade? Die Regierung fürchtet Proteste wie bei den Gelbwesten. Auch deshalb, weil kaum ein Kunde Erfahrung mit dem Auto 2.0 hat. Der neue DAT-Report listet genüsslich auf, wie ahnungslos viele Neuwagenkäufer sind. Nur zwölf Prozent der Befragten hätten sich näher mit reinen E-Autos beschäftigt, unter den Gebrauchtwagenkäufern seien es nur halb so viele. Noch schlechter sieht es beim Wasserstoffantrieb aus: Hier kennen nur fünf Prozent der Neuwagen- und drei Prozent der Gebrauchtwagenkäufer die Details.

Das könnte ein Grund sein, warum Studien wie die des früheren Ifo-Präsidenten Hans-Werner Sinn so viel Aufmerksamkeit erhalten. Zusammen mit dem Physikprofessor Christoph Buchal hatte er ausgerechnet, dass ein Tesla Model 3 das Klima um elf bis 28 Prozent mehr belaste als ein Mercedes-C-Klasse-Diesel. Demnach wäre das Dieselprivileg doch die beste Maßnahme für den Klimaschutz.

"Wir erläutern die gegenwärtige Faktenlage so detailliert, weil wir in der postulierten vollständigen Emissionsfreiheit der E-Autos eine zielgerichtete industriepolitische Täuschung vermuten und in der Folge eine unvermeidliche Enttäuschung der Öffentlichkeit, wenn sich die erhofften technischen CO₂-Minderungen nicht einstellen", erklärt Hans-Werner Sinn. Er meint den sogenannten CO₂-Rucksack der Elektroautos: Weil die Produktion großer Akkukapazitäten energieintensiv ist, entstehen bei der Herstellung eines E-Autos deutlich mehr Klimagase als bei Fahrzeugen mit konventionellen Motoren - im Schnitt die 1,5-fache Menge. Das sei ein wesentlicher Grund, warum die Klimabilanz von E-Autos schädlicher als die von Dieselautos sei, mahnt der frühere Ifo-Präsident. Das Problem ist nur, dass seine scheinbar so akribisch recherchierten Zahlen oft alt oder unvollständig sind.

Vieles hängt am Öko-Rucksack der Elektroautos

Im Zentrum der Diskussion steht eine Studie des schwedischen Umweltinstituts IVL aus dem Jahr 2017. Dessen Auswertung von 14 älteren Studien hatte keinen ökologischen Vorteil von Elektroautos gegenüber konventionellen Fahrzeugen ergeben. Die Produktion der Batterien sei derart aufwendig, dass große Elektroautos wie die von Tesla ihren CO₂-Nachteil nur schwer einholen könnten. Jetzt hat das IVL eine Neuberechnung vorgelegt und zugegeben, dass die früheren Zahlen schon 2017 veraltet waren. In der aktualisierten Fassung fällt der CO₂-Fußabdruck durch die Batterieproduktion deutlich geringer aus: Kamen die Forscher 2017 noch auf einen Wert von 150 bis 200 kg CO₂-Äquivalente pro Kilowattstunde, ergaben ihre Berechnungen jetzt nur noch einen Wert von 61 bis 106 kg CO₂-Äquivalente pro kWh.

Grund seien effizientere Produktionsmethoden mit höheren Stückzahlen, aber auch die neuere Datenlage sowie der Umstand, dass die Wissenschaftler jetzt auch eine Produktion mit 100 Prozent erneuerbarer Energie berücksichtigt haben. Volkswagen hat den koreanischen Zellzulieferer LG Chem beispielsweise dazu gebracht, die Akkus für den neuen ID3 mit Grünstrom herzustellen. Audi, BMW und Mercedes arbeiten an ähnlichen Lösungen, alle deutschen Hersteller engagieren sich für neue Recyclingmethoden. Bisher ist für Lithium-Ionen-Akkus nur eine Wiederverwertungsquote von 50 Prozent vorgeschrieben. Bleiakkus aus konventionellen Autos gelangen aber bereits zu fast 100 Prozent zurück in den Wertstoffkreislauf. Je höher die Recyclingquote, desto besser die Klimabilanz der Stromer. Und desto geringer die Sorgen wegen rarer Batterierohmaterialien wie Kobalt.

"Alle neueren Studien zeigen, dass Elektroautos, die mit dem normalen Strommix betrieben werden, bereits heute geringe Klimaschutzvorteile haben. Werden Elektroautos überwiegend mit grünem Strom betrieben, ergeben sich bereits heute deutliche Klimaschutzvorteile. Es gibt also keinen Grund mehr, sich hinter Life-Cycle-Studien zu verstecken, um die Verkehrswende einzuleiten," sagt Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Technologieoffenheit ist auch eine Geld-Frage

Es könnte in Zukunft weitere Überraschungen geben, denn viele der bisherigen Studien gehen von einer Nutzungsdauer der Elektrofahrzeuge über zehn Jahre oder 150 000 Kilometer aus. Das entspricht in etwa dem Durchschnittsalter des deutschen Fahrzeugbestands. Tesla-Flottenfahrzeuge in den USA erreichen aber bereits wesentlich höhere Laufleistungen von mehr als 500 000 Kilometer - ohne Batterietausch. Das beeinflusst nicht nur den Restwert und damit die Kostenbilanz der Elektrofahrzeuge, sondern auch deren Klimabilanz ganz erheblich.

Bis Zellstudien mit einer durchweg soliden Datenlage rechnen können, wird noch viel Öl verbrannt. Und es wird weiter über Technologieoffenheit debattiert, während die Konsumenten ganz praktische Probleme haben: An vielen Tankstellen ist gar nicht genügend Platz, um die Zapf- und Ladestellen für Benzin und Diesel, CNG (Erdgas), Wasserstoff und Elektroantriebe unterzubringen. Ganz zu schweigen von der Rentabilität mit jeweils nur relativ wenigen Kunden. Tatsächlich ist das Problem noch komplexer: Jede Kraftstoffvariante und Schnellladestation benötigt nicht nur eigene Zapfstellen, sondern auch Verteilnetze und neue Kapazitäten zur nachhaltigen Energieerzeugung. Und das wird sehr teuer. Nach Berechnungen des Verbandes der Automobilindustrie(VDA) würde bei einer wachsenden Zahl von Elektroautos allein der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur sechs Milliarden Euro kosten. Um daneben 900 Wasserstoff- und 1100 Erdgastankstellen zu schaffen, müsste eine weitere Milliarde aufgewendet werden. Gerechnet ohne die Verteilnetze.

Doch das ist allenfalls die Spitze des Eisbergs. Ein Lieblingsthema der "technologieoffenen" Diskussion sind synthetische Kraftstoffe, die riesige Windfarmen und Landschaften voller Sonnenkollektoren benötigen, um Öl und Erdgas durch Wasserstoff aus Elektrolyse zu ersetzen. Experten taxieren die Kosten dafür allein in Deutschland auf einen höheren dreistelligen Milliardenbetrag. Konkurrenzfähige Preise an der Tankstelle sind damit auf absehbare Zeit nicht zu erreichen. Und für die nächsten Klimaziele bis 2030 kommen solche Alternativen ohnehin viel zu spät. Wenn Forschungsministerin Anja Karliczek sagt, Wasserstoff sei das Öl von morgen, dann hat sie den ganz großen Zeithorizont vor Augen: "Meine Idee ist, dass wir bis 2050 unseren Energiebedarf zu über 50 Prozent aus importiertem, nachhaltig erzeugtem Wasserstoff decken werden. Rund 25 Prozent werden wir nach Expertenberechnungen aus heimischen Wind- und Solaranlagen gewinnen können." Deutschland bleibt also von Energieimporten abhängig.

Kann gut sein, dass Wasserstoff (in welcher Form auch immer) der Energieträger über längere Distanzen wird. Dass es ihn aber als Abfallprodukt der Energiewende nahezu umsonst gäbe, ist ein weitverbreiteter Mythos. Immer wieder geistert das Bild von den rotierenden Windrädern durch die Debatten, die Strom produzieren, wenn dieser (nachts) gar nicht nachgefragt wird. In Zeiten der Stromüberproduktion könnte per Elektrolyse grüner Wasserstoff erzeugt werden, so die Theorie. Die Praxis ist nicht ganz so idyllisch, denn großindustrielle Anlagen müssen rund um die Uhr ausgelastet werden. Elektrolyseure, die nicht permanent laufen, sind viel zu teuer. Die entsprechende Industrie für grünen Wasserstoff gibt es in Deutschland noch gar nicht, auch weltweit sind die Bezugsquellen äußerst rar.

Das nimmt der Kontroverse Batterie contra Brennstoffzellen viel von ihrem Zündstoff. In der gefühlten Energiebilanz liegt die Brennstoffzelle bei vielen Bürgern vorn. Schon aus Gründen der Versorgungssicherheit. Schließlich sparen Brennstoffzellen seltene Rohstoffe sowie Energie in der Herstellung. So leicht wird Deutschland aber auch hier nicht zum Selbstversorger. Letztlich ist alles eine Frage der eingespielten Liefer- und Recyclingketten.

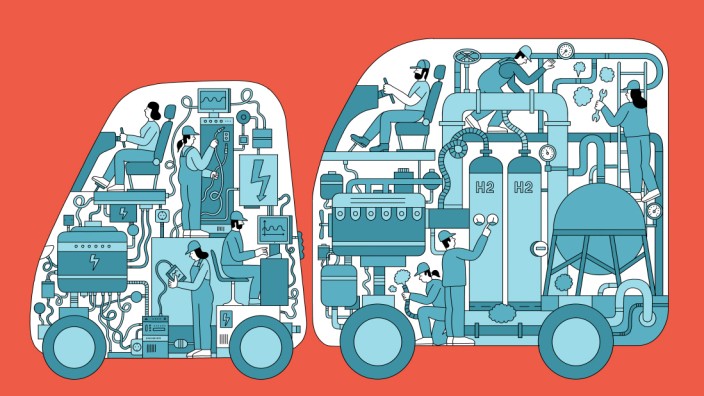

Unter dem Strich bleibt der Umgang mit dem raren Ökostrom das entscheidende Kriterium. Fast die Hälfte der eingesetzten Energie geht bereits bei der Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyse verloren. Bei der Rückumwandlung per Brennstoffzellen und Elektromotor in Vortrieb halbiert sich die verfügbare Energiemenge noch einmal. Schließlich bleibt am Rad ein Wirkungsgrad von 25 bis 35 Prozent übrig. Reine Batterieautos kommen dagegen auf einen Wirkungsgrad von 70 bis 80 Prozent.

So bald wird es also nichts mit dem massentauglichen Wasserstoffantrieb, auch die synthetischen Kraftstoffe gibt es bisher nur im Labormaßstab. Ob sich selbst ein reiches Land wie Deutschland so viel Technologiealternativen leisten kann oder will, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist die ganze Diskussion ohnehin nur eine Träumerei aus 1001 Nacht. Solarfarmen in der Wüste und Wasserstoffschiffe, die billige Energie nach Europa transportieren? Das erinnert an eine hundert Jahre alte Geschichte: Statt fossilen Öls wurde lediglich Wasserstoff eingefügt. Die Erfolgsstory des Verbrenners geht in jedem Fall zu Ende. Es wird Zeit, jetzt die notwendigen Fortschritte einzuleiten. Ohne sehr viele Elektroautos werden die Autohersteller ihre CO₂-Flottenziele weder 2021 noch 2030 erreichen. Vielleicht hat der spinnerte Elon Musk am Ende gar nicht so unrecht.