Erderwärmung lässt nur kleine Fische übrig

Wahrscheinlich sind es kleine, aggressive Fische - man könnte sie auch als die "Ratten der Meere" bezeichnen - die die Versauerung der Ozeane überleben werden. Darauf deutet zumindest eine Studie australischer Meeresbiologen hin, die drei Jahre lang untersucht haben, ob und wie sich die Zusammensetzung der Arten verändert, wenn der pH-Wert des Wassers sinkt. Die Versauerung ist eine Folge des Klimawandels, weil die Meere zwangsläufig mehr CO₂ aufnehmen, wenn die Konzentration dieses Gases in der Luft ansteigt. Für ihre Experimente haben die Wissenschaftler ein natürliches Ökosystem rund um eine kleine Insel gewählt, wo das Wasser heute schon extrem sauer ist, weil aus dem Meeresgrund aufgrund hoher vulkanischer Aktivität ständig CO₂ austritt. In dem sauren Wasser lebten rein zahlenmäßig sogar mehr Fische als in einem vergleichbaren Gebiet mit höherem pH-Wert, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Current Biology. Doch es gebe dort viel weniger verschiedene Arten. "Ein oder zwei Spezies von vergleichsweise kleinen Fischen mit dominantem Verhalten setzen sich durch", sagt Ivan Nagelkerken, der die Studie geleitet hat. "Viele andere sind weg." Ein Grund dafür ist nach Ansicht der Forscher, dass in den sauren Regionen kaum noch Seetang auf dem Meeresgrund wächst. Als Folge verschwinden mittelgroße Raubfische, die sich dort vor noch größeren Räubern verstecken. Die "Ratten der Meere" haben deshalb keine Feinde mehr und können sich ungehemmt vermehren.

Verkehr setzt viel Ultrafeinstaub frei

Der Straßenverkehr trägt erheblich zum Anteil von sogenanntem Ultrafeinstaub in der Atemluft bei. Dabei handelt es sich um Partikel mit einer Größe von 1,3 bis 3 Nanometern (Millionstel Millimeter). Forscher von der Tampere University of Technology in Finnland ermittelten bei Messungen in Helsinki, dass diese Kleinstpartikel zeitweise bis zu 54 Prozent aller Partikel in der Luft ausmachen. Die Konzentration der winzigen Stoffe sei davon abhängig, wie stark der Verkehr sei und wie der Wind stehe, berichten die Wissenschaftler im Fachblatt PNAS. Feinstaub besteht aus vielen verschiedenen Stoffen und ist schädlich für die Gesundheit. Die Staubteilchen stammen etwa aus Dieselruß, Reifenabrieb oder aus Abgasen von Industrieanlagen. Ein Partikel kann umso tiefer in die Lunge eindringen, je kleiner es ist. Partikel der Größe 1,3 bis 3 Nanometer sind bisher bei Feinstaubmessungen nicht erfasst worden.

Status bestimmt Stimmlage

Man hatte es fast schon geahnt, jetzt ist es aber experimentell belegt: Statusunterschiede unter Gesprächspartnern beeinflussen die Stimmlage. Das berichtet ein Team um den Psychologen Juan David Leongómoz von der britischen University of Stirling im Fachmagazin Plos One. Die Forscher hatten je 24 männliche und weibliche Probanden gebeten, fiktive Jobinterviews via Bildschirm zu führen. Dabei wurden ihnen computergenerierte Porträts von drei potenziellen zukünftigen Chefs gezeigt, die einen neutralen, dominanten oder zumindest ehrfurchtgebietenden Eindruck machten, auch in der Wahrnehmung der Studienteilnehmer. Während sie beim neutralen Gesicht normal sprachen, wechselten sie bei den beiden anderen, gefühlt sozial höher stehenden Männern auch in eine höhere Tonlage. Die Wissenschaftler vermuten darin eine Art akustische Unterwerfungsgeste.

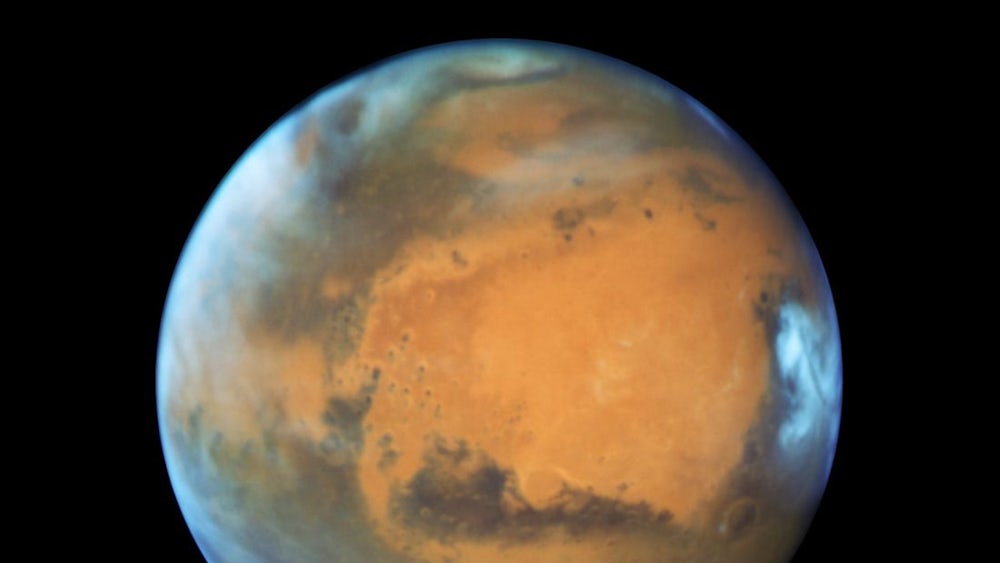

Lebensfeindlicher Mars

Im Boden unseres Nachbarplaneten Mars befinden sich wirkungsvolle antibakterielle Stoffe. Das zeigen Laborversuche britischer Forscher. Jennifer Wadsworth und Charles Cockell von der Universität Edinburgh hatten die Bedingungen auf dem Roten Planeten nachgestellt und an irdischen Bakterien getestet. Innerhalb einer Minute starben dabei fast alle Bakterien ab. Der Mars sei damit noch unwohnlicher als bislang gedacht, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Scientific Reports. Wadsworth und Cockell untersuchten die Wirkung sogenannter Perchlorate, die Marsrover in geringen Konzentrationen auf dem Roten Planeten gefunden hatten. Die Wissenschaftler testeten die Wirkung dieser Stoffe in einer für den Mars typischen Konzentration auf das Bakterium Bacillus subtilis. Die Mikroorganismen sind häufig als blinde Passagiere an Bord von Raumsonden. Normalerweise machen diese Verbindungen den Bakterien nichts aus. Doch durch ultraviolette (UV) Strahlung, wie sie auf dem Mars herrscht, wurden die Perchlorate für die Mikroben tödlich. Es starben deutlich mehr von ihnen als durch UV-Licht allein. Die Verbindungen Eisenoxid und Wasserstoffperoxid, die ebenfalls im Marsboden vorkommen, verstärkten den Effekt noch. Nach 60 Sekunden waren fast alle Bakterien tot. Die Experimente fanden zum Teil bei Raumtemperatur statt, unter den frostigen Bedingungen des Roten Planeten dürfte sich die Wirkung der Stoffe langsamer entfalten. Dennoch illustrierten die Versuche die giftige Wirkung des Chemikalien-Cocktails und der Strahlung auf dem Mars, schreiben die Forscher. Der heutige Mars sei damit noch lebensfeindlicher als angenommen. Allerdings sei er damit auch besser gegen eine Kontamination mit Bakterien geschützt, die durch irdische Raumsonden auf den Planeten kommen könnten.

Singvögel warnen vor Räubern

Wer das Geschwätzige im Namen trägt, dem darf man einiges zutrauen an Kommunikationsfähigkeiten. Der Weißstirn-Schwatzfuß, ein etwa 60 Gramm schwerer australischer Singvogel, wird diesen Erwartungen gerecht. Er wendet unterschiedliche Rufe an, um seine Artgenossen vor verschiedenen Gefahrenquellen zu warnen. Je nachdem, ob sich ein Greifvogel aus der Luft nähert oder ob die Gefahr von einem Säugetier oder einer Schlange am Boden ausgeht, lässt er klar zu unterscheidende Alarmtöne hören. Sogar wenn ein Habicht (im Bild) gelandet ist, ändert sich der Alarmruf des Singvogels. Wie Sean Cunningham und Robert Magrath von der Australian National University in Canberra mithilfe von Playback-Experimenten bestätigten, lösen die Warnungen auch verschiedene Reaktionen der alarmierten Artgenossen aus. Im Fachmagazin Animal Behaviour beschreiben die Biologen, wie Weißstirn-Schwatzfüße auf den "Luft-Alarmruf" hin wegfliegen oder erstarren, während sie auf den "Boden-Alarmruf" hin vorsichtig den Boden um sich herum absuchen. Damit gehören die australischen Singvögel zu den vergleichsweise wenigen Arten, für die Biologen die sogenannten referentiellen Alarmrufe nachgewiesen haben. Das bekannteste Beispiel stellen die Grünen Meerkatzen dar. Diese Primaten warnen vor einem Leopard anders als vor einem Adler oder einer Schlange. Vermutlich entwickeln sich solch unterschiedliche Alarmrufe vor allem in Tierarten, die vielfältige Reaktionsmöglichkeiten haben. Zeigt ein Tier hingegen ohnehin stets die gleiche Reaktion - etwa die Flucht in ein Loch im Falle der Maus -, braucht es auch keine verschiedenen Alarmrufe.