Albatrosse verheddern sich in Fischernetzen

Die Zahl der Albatrosse im südlichen Atlantik ist in den vergangenen etwa 40 Jahren stark zurückgegangen. Auf Südgeorgien sind laut Wissenschaftlern um Deborah Pardo vom British Antarctic Survey die Populationen von drei Albatros-Arten während dieser Zeit um 40 bis 60 Prozent eingebrochen (PNAS). Das ist auch insofern dramatisch, als auf der Inselgruppe bis zu 50 Prozent der weltweiten Bestände dieser Albatrosse leben. Für die Studie beobachteten die Forscher von 1972 bis 2012 mehr als 36 000 beringte Albatrosse. Tausende Tiere gingen während des Zeitraums als Beifang in den Netzen großer Fischerboote zugrunde. Zugleich setzten die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen, stärkere Winde und eine geringere Seeeisbedeckung die Populationen unter Stress, sodass die Verluste kaum ausgeglichen werden konnten. Außerdem litten die Tiere in den Jahren nach Auftreten des Klimaphänomens El Niño unter Futtermangel, was den negativen Einfluss der Fischerei auf die Vogelpopulationen erheblich verschärfte.

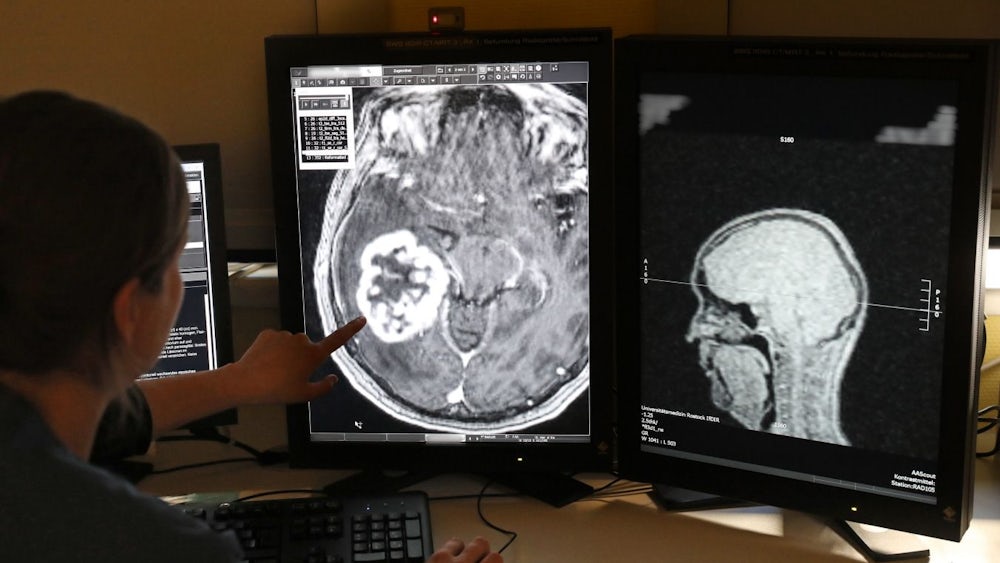

Triathleten riskieren Schäden am Herz

Sport ist Mord oder, na ja, zumindest für männliche Triathleten nicht ganz ungefährlich. Das zeigt eine Studie eines Forscherteams um die Hamburger Radiologin Jitka Starekova, die kommende Woche vorgestellt wird. Die Forscher untersuchten 55 männliche und 30 weibliche Triathleten mit Kontrastmittel, das in vernarbtem Herzmuskelgewebe etwas länger zurückbleibt und damit im Magnetresonanztomographen zu erkennen ist. Im linken Herzventrikel von zehn der untersuchten Sportler zeigten sich Veränderungen. Ausgerechnet diese zehn Männer hatten zuvor längere Schwimm- und Fahrradstrecken bewältigt als die gesunden Athleten. Die These der Studie lautet daher: Sportler riskieren unter den hohen Belastungen eine Fibrose des Herzmuskels, also eine Art Vernarbung, die das Gewebe verhärtet. Weibliche Sportler sind der Studie zufolge nicht betroffen. Als Ursache vermuten die Forscher eine Stressreaktion des Herzens: Hohe Belastungen führen zu hohem Blutdruck und damit zu wachsender Muskelmasse. Gleichzeitig steigt das Risiko einer Entzündung des Gewebes. Auch der Einfluss von Testosteron könnte eine Rolle spielen. "Mit anderen Worten: Die Wiederholung von extremen Belastungen beim Sport könnte nicht für jeden gesund sein", sagt Starekova. Wer jetzt aber meint, es ab sofort besser sein zu lassen mit dem Joggen am Abend: Normaler Sport ist und bleibt, was er ist - gut für Herz und Kopf.

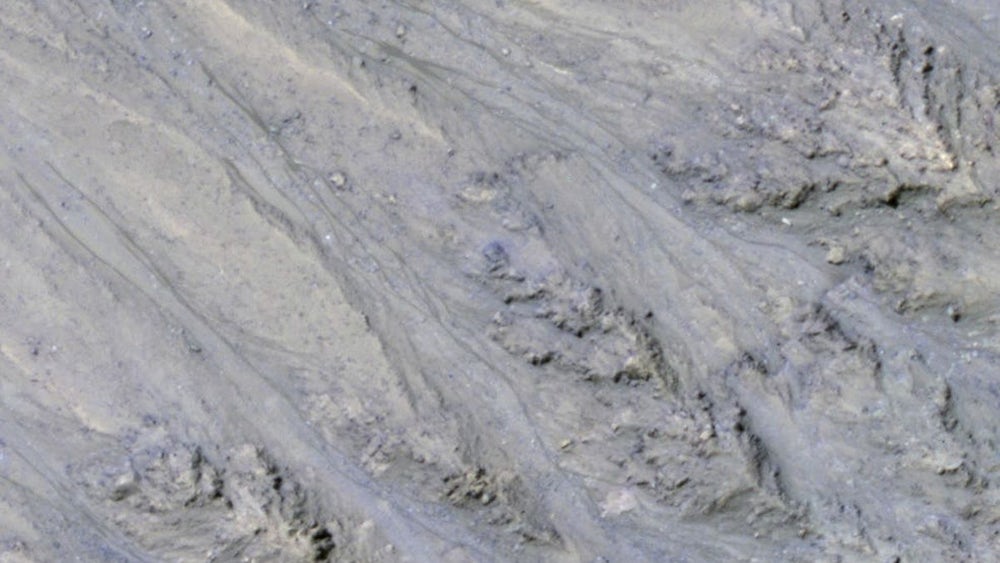

Doch kein fließendes Wasser auf dem Mars?

Die Schlieren sehen aus wie ein erdiger Hang, auf dem ein Regenguss niedergegangen ist. Wie angetrockneter Schlamm. Für Planetenforscher war bislang klar: Diese Aufnahmen vom Mars beweisen die Existenz von Wasser auf unserem Nachbarplaneten, und zwar nicht nur Wasser, das in gefrorenem Zustand unter der Oberfläche erstarrt ist, sondern Wasser, das Bergflanken hinunterfließt wie ein Gebirgsbach. Doch der These von fließenden Gewässern auf dem Mars widerspricht nun eine Gruppe von Forschern der amerikanischen Geologiebehörde, dem US Geological Survey sowie des Planetary Science Institute. Sie schreiben in der Zeitschrift Nature Geoscience, es handele sich lediglich um Rutschungen von Sand und Gestein. Die dunklen, streifenförmigen Strukturen auf den fraglichen Bergflanken auf dem Mars seien höchstwahrscheinlich das Ergebnis von sich wiederholenden Sand- und Staublawinen, so die Experten. Die geologischen Strukturen könne man in Laborexperimenten nachahmen. Mit der etwas trockenen These von den Sandlawinen auf dem Roten Planeten sind allerdings längst nicht alle Fragen geklärt. Denn wiederkehrende Lawinenabgänge brauchen ständigen Sandnachschub, der die Hänge hinunterrutschen kann. Woher dieses Material kommt? Dazu gebe es nur ein paar "spekulative Ideen", bekennen die Forscher. Ihre Analyse lasse jedoch vermuten, "dass die Oberfläche des Mars heutzutage ziemlich trocken ist", sagt Colin Dundas, Hauptautor der Studie. Und je trockener ein Planet ist, desto geringer sind die Chancen, dass sich dort biologische Lebensformen entwickeln konnten.

Tumor nach dem Tumor

Wer einmal Krebs hatte, wird häufig einen zweiten bekommen. Ärzte wissen zwar schon lange, dass Tumorpatienten ein erhöhtes Risiko für weitere Tumore aufweisen. Krebsexperten aus den USA haben nun im Fachmagazin JAMA Oncology genaue Daten vorgelegt und die Wahrscheinlichkeit mit 18,4 Prozent beziffert. Epidemiologen um Caitlin Murphy von der Universität Texas analysierten Befunde von 740 000 Krebspatienten und kamen zu dem Schluss, dass 25 Prozent der Tumorkranken über 65 Jahre zum zweiten Mal an Krebs erkrankt waren. Unter den 20- bis 64-Jährigen waren es elf Prozent. Wie oft eine zweite Neoplasie auftritt, ist vom Tumor, der Lage und dem Alter der Patienten abhängig. So traten Tumore, die hauptsächlich durch Tabakkonsum oder Humane Papillom-Viren ausgelöst wurden wie auch Leukämie zu mehr als 30 Prozent als Zweittumoren auf. Prostatakrebs wie auch Ovarialkarzinome kamen hingegen seltener als Zweitkrebs vor. Da mittlerweile zwei Drittel der Krebspatienten mindestens die ersten fünf Jahre nach der Diagnose überleben, steht die Medizin vor neuen Herausforderungen. "Man muss die Auswirkungen eines ersten Tumors berücksichtigen und verstehen, wenn Patienten erneut an Krebs erkranken", sagt Caitlin Murphy. "Das hat Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung und die Erfahrungen und Erwartungen der Patienten - zudem sollte dies immer auch Berücksichtigung finden, wenn Studienergebnisse übertragen werden." Das Risiko für einen zweiten Tumor ist bei Krebspatienten deswegen erhöht, weil Risikofaktoren wie Rauchen, ein ungesunder Lebenswandel und der Umgang mit schädlichen Substanzen auch weiterhin die Gefahr für eine bösartige Neubildung steigern. Zudem erhöht auch die Behandlung des ersten Tumors die Wahrscheinlichkeit, das später erneut ein Krebs auftritt: Eine Chemotherapie und auch Bestrahlungen sind potenziell kanzerogen und können Zellen dazu bringen, vermehrt zu entarten. Mittelfristig kann sich daraus Krebs entwickeln.