Es lebt!

Wenn im Frühjahr die Pflanzen neue Triebe gen Himmel recken und Blätter sprießen lassen, dann setzt jener Prozess ein, der das Leben auf der Erde erst möglich macht: die Fotosynthese. Der grüne Farbstoff Chlorophyll in Pflanzen, manchen Algen und einigen Bakterien absorbiert Sonnenlicht und verwandelt mit der so gewonnenen Energie Kohlendioxid aus der Luft in Biomasse und liefert damit nicht nur Baustoffe und Energiequellen auch für Lebewesen, die selbst keine Fotosynthese betreiben können. Zudem wird dabei Sauerstoff frei, den alle Lebewesen - mit Ausnahme einiger Mikroben - brauchen. Die Gleichung ist ganz einfach: ohne Grün kein Sauerstoff. Ohne Sauerstoff keine Tiere, keine Menschen.

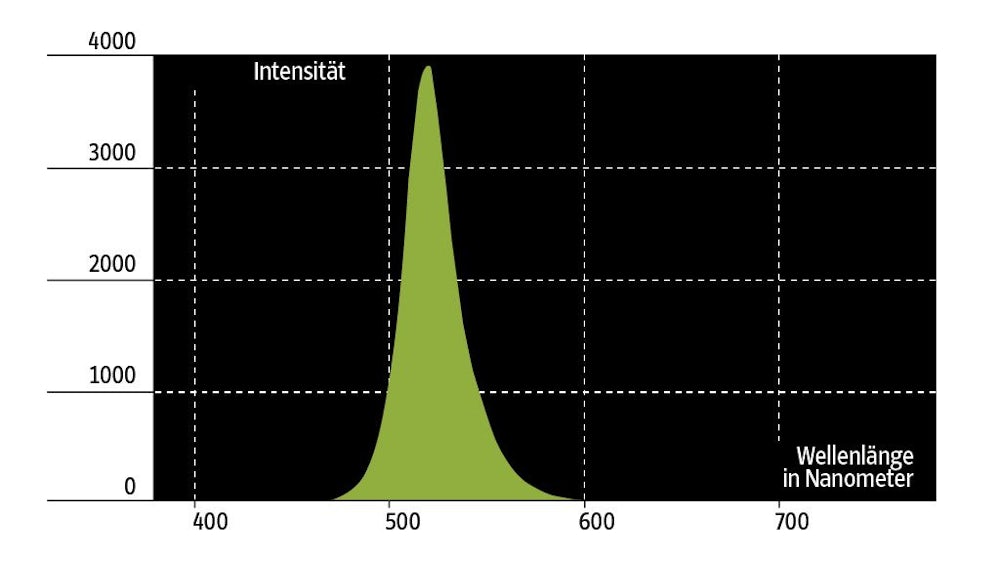

Das Blatt-Pigment erscheint dem menschlichen Auge in der Farbe des Frühlings, weil es die übrigen Farben des sichtbaren Lichts, vor allem Rot und Blau, bevorzugt absorbiert, und der grüne Lichtanteil übrig bleibt. Mit weiteren Pigmenten, etwa den gelborangefarbenen Carotinoiden, versuchen manche Gewächse und viele Algen, diese "Grünlücke" zu verkleinern, um die Energie des Sonnenlichts effizienter zu nutzen.

Für den lebensnotwendigen Sauerstoff in der Atmosphäre sorgen nicht nur die Pflanzen an Land, sondern ebenso mikroskopische Algen und Bakterien in den Ozeanen. Sie bringen genau so viel Biomassen zusammen wie sämtliche Landpflanzen. Weil sie so klein sind, werden sie jedoch oft übersehen.

Insbesondere ein Cyanobakterium hat einen enormen Einfluss auf das Ökosystem Erde. Prochlorococcus marinus heißt die Mikrobe, die bis 1988 noch vollkommen unbekannt war. Kleiner als ein Mikrometer lebt dieses Bakterium zwischen dem vierzigsten nördlichen und dem vierzigsten südlichen Breitengrad, also etwa zwischen Spanien und Südaustralien bis hinunter in eine Wassertiefe von 200 Metern. Pro Milliliter Meerwasser tummeln sich 100 000 grüne Winzlinge, kein bekannter Organismus kommt häufiger in der Natur vor. Prochlorococcus teilt sich etwa einmal pro Tag. Weil die Mikrobe aber ganz unten steht in der Nahrungskette, verwandeln sich die Meere nicht in eine dicke grüne Suppe; etwa die Hälfte der Bakterien wird jeden Tag von irgendwelchen größeren Lebewesen verzehrt.

Die Vorfahren dieser Cyanobakterien könnten die Ersten gewesen sein, die ausreichende Mengen Sauerstoff in die Erdatmosphäre entließen, um damit die Evolution der Tiere vor rund 500 Millionen Jahren in Fahrt zu bringen. Diese Ur-Prochlorokokken könnten auch die Vorläufer der pflanzlichen Fotosynthese gewesen sein. Hanno Charisius

Sonnengespinst

Der Schriftsteller Jules Verne wurde geradezu poetisch: "Das wundervollste Grün, ein Grün, das kein Maler auf seiner Palette erreicht, ein Grün, dem kein Farbton der Vegetation, keine Schattierung des klaren Meeres nahe käme". Gemeint war der Grüne Blitz, ein seltenes optisches Phänomen, das bei sehr klarer Luft etwa auf dem Meer oder in der Wüste bei Sonnenaufgang oder ihrem Untergang zu sehen ist, ein grünes Leuchten am oberen Rand der Sonnenscheibe. Wer es gesehen hat, fabuliert Verne, werde sich in Herzensdingen nie mehr irren. Dahinter steckt allerdings trockene Physik: Wenn Sonnenstrahlen aus dem Weltraum die Atmosphäre erreichen, werden sie je nach Wellenlänge unterschiedlich stark gebrochen, die blauen und grünen Anteile der Sonnenscheibe erscheinen deshalb etwas höher als die anderen Lichtfarben. Wenn die Sonne untergeht, verschwinden erst die rote und gelbe Scheibe. Zugleich wird das blaue Licht gestreut und ist kaum sichtbar. Übrig bleibt, für Sekunden, der grüne Blitz. christian Weber

Knallen ohne Gift

Pyrotechnische Substanzen - etwa in Silvesterraketen oder Signalfackeln - sind schön, aber oft giftig und umweltschädlich, das gilt gerade auch für grünes Feuerwerk. Es enthält zwei toxische Farbgeber als Oxidationsmittel, Bariumnitrat und Kaliumperchlorat. Vor allem Barium steht unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Es gefährdet die Gesundheit besonders, wenn es in Fackeln zum Einsatz kommt. Forscher suchen deshalb seit Jahren nach Alternativen. So hatten US-Wissenschaftler eine weniger giftige Mischung aus den Chemikalien Borcabid und Kaliumnitrat vorgeschlagen, allerdings wirkte dieses Grün etwas ausgewaschen. Die Lösung fand dann im Jahr 2014 ein Forscherteam um den Sprengstoff-Experten Thomas Klapötke von der Universität München. Ihre Mischung aus Borcabid und Trinitroethylborat ist ungiftig und ermöglicht zugleich die bislang grünsten Flammen mit der bislang größten Farbreinheit von 85 Prozent. Christian Weber

Grüner Diamant

Im Jahr 1722 machte der Händler Marcus Moses, gerade aus Indien zurückgekehrt, King George I. in London mit einem smaragdgrünen Diamanten seine Aufwartung. "Es heißt, nie zuvor wurde dergleichen in Europa gesehen", schrieb das Nachrichtenblatt The Post Boy; Seine Majestät sei sehr erfreut gewesen. Rund 20 Jahre später kaufte Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen den Diamanten für 400 000 Taler; danach soll er so knapp bei Kasse gewesen sein, dass er den Preußen Artillerie für die Belagerung von Brünn verweigerte. Später wurde der 41-Karat-Stein in eine riesige Hut-Schmuckspange eingearbeitet, die für manchen Laien von bemerkenswerter Scheußlichkeit ist. Heute kann man sie (ausgerechnet!) im Neuen Grünen Gewölbe im Residenzschloss Dresden ansehen. Durchgehend farbige grüne Diamanten sind selten, der "Grüne Dresden" ist das größte geschliffene Exemplar. Seine Farbe entstand vermutlich, als er im Gestein mit einer radioaktiven Quelle in Kontakt kam. Marlene Weiß

Seit 9000 Jahren

Im Grunde hätten schon die Künstler der Steinzeit auf natürlich vorkommende grüne Erden zurückgreifen können, um die Wisente und Mammuts an ihren Höhlenwänden mit etwas Gras zu umgeben. Doch entweder kamen sie nicht auf die Idee oder sie waren - was wahrscheinlicher ist - an der Darstellung von Pflanzen gar nicht interessiert. So kam es, dass die Farbe Grün erst deutlich später von Menschen verwendet wurde: Vor 9000 Jahren wurden in der Stadt Beidha im heutigen Jordanien Wände von Innenräumen erstmals grün angemalt, mit einem Pigment, das aus dem pulverisierten Kupfercarbonat Malachit gewonnen worden war. Es entsteht bei der Verwitterung von Kupfererzen, wenn Regenwasser in die Oberfläche dringt und die metallischen Erze oxidiert. Es findet sich an fast 8800 Orten auf der ganzen Welt. Malachit blieb bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts das wichtigste grüne Pigment, vor allem in der europäischen Malerei. Aber auch oder bei der chinesischen Terrakotta-Armee in Xian und im Alten Ägypten wurde es häufig verwendet, unter anderem als Lidschatten. Berühmt sind unter anderem der malachit-grüne Vorhang hinter der Sixtinischen Madonna von Raffael oder das ähnlichfarbige Brautkleid auf Jan van Eycks Gemälde "Die Arnolfini-Hochzeit". So schön grün das Malachit-Pigment auch ist, es hat ein Problem: Der feine Staub des Kupferminerals ist giftig. Deshalb wird der Farbstoff heute eigentlich nur noch von Restauratoren verwendet, die alte Gemälde fachgerecht ausbessern wollen. Christian Weber

Rot sehen, vorwärts gehen!

In 59 der mehr als 200 Länder der Welt fährt man links statt rechts, doch gibt es keine einzige Nation, in der man losfahren darf, wenn die Straßenampel rot leuchtet - überall muss man auf Grün warten. So war es schon bei der allerersten Ampel der Verkehrsgeschichte, die am 5. August 1914 an einer Kreuzung in Cleveland Ohio angeschaltet wurde.

Wahrscheinlich gab es nur einmal in der Geschichte den Versuch, die Bedeutung der Ampelfarben umzudrehen. Darüber berichten die Sinologen Roderick MacFarquhar and Michael Schoenhals in ihrem Standardwerk "China's Cultural Revolution, 1966-1969". Demnach fanden Mitglieder der Roten Garden im Jahr 1966 die klassische Farbgebung politisch inkorrekt. "Sie hatten nämlich ein Problem entdeckt", schreiben die Buchautoren. "Rot, die Farbe der Revolution, bedeutet Stopp und würde somit den Fortgang der Revolution behindern." Erst der gemäßigte chinesische Premierminister Zhou Enlai habe das Vorhaben der Kulturrevolutionäre verhindert, mit einem überzeugenden Argument: "Können wir uns darauf einigen, dass das rote Licht das Licht der Revolution ist, das die Sicherheit aller revolutionären Aktivitäten garantiert?" Und das eben auch im Straßenverkehr.

Seitdem hat die Ampel eine Erfolgsgeschichte durchlaufen. Es ist wahrscheinlich das einzige Signal auf den Straßen, das wirklich von den meisten Verkehrsteilnehmern befolgt wird, mal abgesehen von den im Grunde ihres Herzens anarchistischen Radfahrern. Schätzungen zufolge verbringen die deutschen Autofahrer durchschnittlich zwei Wochen ihres Lebens vor dem Rotlicht.

Kein Wunder, dass es immer wieder Versuche gibt, die Ampel als Instrument sozialer Kontrolle auch in anderen Lebensbereichen einzusetzen. So forderten die Grünen eine Ampel auf Lebensmittelpackungen. Die drei Ampelfarben sollen dabei auf einen niedrigen, mittleren oder hohen Gehalt etwa von Fett, Zucker und Salz hinweisen. Doch die Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP gaben für ein entsprechendes Gesetzesvorhaben: kein grünes Licht. Christian Weber

Die Wirkung der Wiesen

Großstädter weltweit leben in enger Symbiose mit den Grünflächen und Parks ihrer Metropole. Sie suchen diese Chlorophyll-Stationen auf, um in die Sonne zu blinzeln, Picknick zu machen, den Stuhlgang ihres Hundes zu organisieren, Drogen zu kaufen oder einen Spaziergang zu unternehmen und die Seele auszuschütteln. Was wären Städte ohne Parks? Die Antwort darauf fällt aus Sicht von Medizinern und Psychologen angesichts vieler Forschungsergebnisse aus jüngster Zeit eindeutig aus: Städte ohne Grünflächen wären ein Stück weit lebensfeindlicher und ihre Bewohner weniger gesund.

Der New Yorker Central Park, der Englische Garten in München und andere urbane Parkanlagen steigern das Wohlbefinden und auch die Gesundheit der Menschen. Das liegt zum einen daran, dass die Blätter großer Bäume und dichter Büsche dazu beitragen, Schadstoffe aus der Luft zu filtern, die ein paar Hundert Meter weiter von den Blechkolonnen auf den verstopften Straßen in die Luft geblasen werden. Zugleich motivieren Grünflächen Menschen, dort Sport zu treiben, auch das trägt zur Verbesserung von Stimmung und Gesundheit bei.

Darüber hinaus wirkt wohl auch die Farbe Grün positiv auf die Gemüter. Zeit in der Natur zu verbringen, den Pflanzen beim Wachsen, Sprießen, Knospen und Blühen zuzusehen, entspannt die Seelen der Beobachter. Bepflanzte Flächen senken zudem den Puls. Einige Untersuchungen haben sogar Hinweise dafür ergeben, dass es um die psychische Gesundheit von Menschen besser gestellt ist, wenn diese im Grünen oder in der Nähe einer Grünfläche wohnen. Und sogar die Pflanzen im Büro - wenn sie denn gelegentlich gegossen werden und nicht unter der kargen Obhut unachtsamer Angestellter zugrunde gehen - heben die Stimmung. Die Zahl der Krankmeldungen liegt in Unternehmen mit zahlreichen Büropflanzen niedriger als in Arbeitsstätten ohne Grün.

Gut möglich, dass Effekte wie diese tatsächlich mit der Farbe an sich verknüpft sind. Mit dieser verbinden Menschen quer durch die meisten Kulturen der Welt Vorstellungen von Fruchtbarkeit, von Leben und Hoffnung oder von Ruhe und Harmonie. Es liegt auf der Hand, dass diese Assoziationen zu dieser Farbe mit dem Grün in der Natur verknüpft sind. Pflanzen stellen die Grundlage der menschlichen Ernährung dar, sie sind Lebensgarant und markieren, zumindest jenseits des Äquators, dass die dunkle Jahreszeit überstanden ist und der Neustart in den Frühling und Sommer beginnt.

Wenn der Anblick einer saftigen Wiese positive Vorstellungen wie die erwähnten weckt, dann lässt sich daraus vermutlich eine segensreiche Wirkung auf die Psyche ableiten. Laut einer Studie kann die Farbe etwa die Kreativität anregen. Zumindest lieferten die Probanden in diesen Experimenten bessere Ergebnisse ab, wenn sie vor einer Aufgabe etwas Grünes statt etwas Rotes betrachtet hatten.

Doch wie so vieles im Leben hat auch diese Farbe ihre, nun ja, Schattenseiten. Menschen werden sprichwörtlich grün vor Neid oder laufen grün an, wenn ihnen übel ist. Grün steht nämlich auch dafür, dass etwas noch unreif, sauer, bitter, giftig oder verdorben ist. Wenn Tester Wein in grünem Umgebungslicht trinken, dann bewerten sie dessen Geschmack zum Beispiel meist als schlechter, als wenn warme rötliche Lampen den Raum ausleuchten. Nicht alles an dieser Farbe ist gut, wie auch nicht alles an Stadtparks immer prächtig ist (Hundekackawiese, Drogenszene). Aber eine grüne Umgebung weckt doch stets die Hoffnung, dass eines Tages alles gut wird. So lange liegen wir in der Wiese, dösen und warten behaglich auf bessere Tage. Sebastian Herrmann

Macht Wirbel

Algen im Wasser liefern nicht nur lebenswichtigen Sauerstoff (siehe Fotosynthese), im Pazifik könnten sie sogar die Macht haben, die Wanderrouten von tropischen Zyklonen zu steuern. Wie diese entstehen und wohin sie sich bewegen, hängt laut einer Studie von US-Klima- und Atmosphärenforschern nämlich auch von der Trübung des Meereswassers ab. Schwimmen etwa viele Algen an der Oberfläche, die mit ihrem Chlorophyll Sonnenlicht absorbieren, erwärmt sich das Wasser stärker. Warmes Wasser, das die Luftmassen über ihm erwärmt, ist notwendig, damit Wirbelstürme entstehen. Wäre das Wasser im subtropischen Wirbel des nordwestlichen Pazifik vollkommen algenfrei, so ergab die sehr theoretischen Berechnung, würden dort etwa 60 Prozent weniger Zyklone entstehen, und die Wirbelstürme würden eher am Äquator entlanglaufen, statt in höhere Breitengrade abzudriften. Hanno Charisius

Gute Sicht im OP

Warum OP-Kleidung nicht rosa sein kann, mögen sich manche Mädchen fragen, die auf Prinzessinnen stehen. Oder wie wäre es mit lachenden Emojis, um die Patienten aufzuheitern, kurz vor dem Hinübergleiten in die Narkose? Nein, die Arbeitsuniform des OP-Personals ist traditionell, nun ja, grün. Das hat mit dem Nachbildeffekt zu tun, der entsteht, wenn man eine Farbe längere Zeit betrachtet und den Blick dann auf eine weiße Fläche wirft. Dann nämlich sieht man dort die jeweilige Komplementärfarbe. Der Chirurg würde nach der Sicht auf die rote Wunde also einen grünen Fleck sehen. Solche merkwürdigen Sinneseindrücke gilt es während eines Eingriffs natürlich zu vermeiden. Auch blendet Grün übrigens im Schein der OP-Lampe nicht. Und die Farbe des Frühlings soll angeblich die Nervosität der Patienten lindern. Astrid Viciano

Gibt es Grünbären?

Es gibt grüne Vögel, grüne Reptilien, grüne Amphibien und jede Menge grüne Insekten. Aber grüne Säugetiere? Fehlanzeige. Das gilt auch für die Grüne Meerkatze, das Grüne Acouchi und andere Arten, die das "Grün" zwar im Namen tragen, in deren Fell sich aber in Wahrheit nur mit sehr viel gutem Willen ein Grünstich hineininterpretieren lässt. Kein Vergleich etwa zur prachtvollen Färbung der Grünen Mamba. Sogar die Grüne Florfliege wird ihrem Namen gerechter. Woran liegt das? Warum gibt es Grüne Huschspinnen, aber keine Grünbären? Es liegt am Fell. Das bekommt seine Farbe nämlich durch den Farbstoff Melanin, von dem es lediglich zwei Varianten gibt: eine schwarz-braune und eine rot-gelbe. Wie auch immer man die beiden mischt: Ein kräftiges Grün kommt dabei nie heraus. Am nächsten kommen Haare der Farbe Grün, wenn sie gelblich sind und eine schwarze Spitze haben. Eine Ausnahme ist das Fell von Faultieren, das besonders in der Regenzeit grünlich schimmert, weil in den Haaren der Tiere grüne Algen wachsen, die sich dann vermehren.

Dass die Evolution bei der Fellfarbe von Säugetieren vergleichsweise einfallslos war, hängt vermutlich damit zusammen, dass diese oft der Tarnung dient und zwar sowohl der Beute, die nicht entdeckt werden will, als auch der des Jägers, der sich seinen Opfern möglichst unbemerkt nähern möchte. Da die ersten kleinen Säugetiere vermutlich auf dem Boden lebten und vor allem von Raubvögeln gefressen wurden, die sich von oben auf sie stürzten, waren sie durch Erdfarben am besten geschützt. Auch als Warnfarbe oder zum Angeben bei der Partnersuche macht Grün unter Säugetieren keinen Sinn: Kaum jemand würde das Signal richtig deuten, da die meisten Säuger rot-grün-blind sind. Tina Baier

Auf Schienen

Als die ersten Eisenbahnen aufs Gleis gebracht wurden, geriet die Frage der Farbgebung zum Politikum. Nachdem in Fürth, Nürnberg und Augsburg die ersten privat betriebenen Züge unterwegs waren, wollte Bayerns Regierung 1844 die ersten Züge der königlichen Staatsbahn gestalten. Die für Eisenbahnbau zuständige Kommission sollte dem zuständigen Ministerium eine Farbpalette vorlegen: "Brettchen von gleicher Größe (...), welche grün, braun, hellgelb, cromgelb und florentinerlack-roth schön und dauerhaft lackiert, und außen herum mit entsprechenden Farben eingefaßt sind." Doch dann griff König Ludwig I. ein und forderte für Wagen der ersten Klasse ein "Roth", das auch nach Jahren noch ins Auge springen soll, sowie Violett und Gelb für die Wagen der 2. und 3. Klasse. Das ließ sich technisch nicht problemlos realisieren, und so zog sich die Diskussion jahrelang hin. Am Ende wurde Grün zum Standard, auch weil sich die Pigmente "wohlfeil" herstellen ließen. Patrick Illinger

Die perfekte Fuge

So ganz klar werden die wissenschaftlichen Argumente nicht, in den Werbebotschaften von Hilti oder Bosch. Grünes Laserlicht sei für die Vermessung von Baustellen wesentlich besser geeignet, heißt es dort, weshalb moderne Wasserwaagen, die mit Laserstrahlen senkrechte und waagrechte Linien auf Wände projizieren, mit grünem Laserlicht vorzuziehen seien. Man sehe es schlicht "viermal besser als rotes Laserlicht", erklärt ein schwäbelnder Bosch-Mitarbeiter in einem Video, das die Green-Beam-Produkte seiner Firma anpreist. Die erhöhte Sichtbarkeit gelte vor allem, wenn die Umgebung hell sei. Richtig daran ist, dass das Auge Licht verschiedener Wellenlängen mit unterschiedlicher Empfindlichkeit wahrnimmt. So erscheint rotes Licht bei gleicher Lichtleistung weniger hell als grünes oder blaues Licht. Das kann offenbar helfen, eine perfekte Fuge zu ziehen. Patrick Illinger

Aus der Galle

Eines ist klar: Gesund ist es nicht, wenn jemand "grün im Gesicht" wird. Egal, ob damit Übelkeit oder Neid ausgedrückt werden soll - die Verfärbung ist auf jeden Fall nicht wortwörtlich zu nehmen. Menschen, denen es nicht gut geht, werden eher blass, also weiß, weil das Blut aus dem Gesicht im Inneren des Körpers gesammelt wird. So wird die Funktion lebenswichtiger Organe sichergestellt. Der Ausdruck, grün (oder gelb) vor Neid werden, geht auf die antike Temperamentenlehre zurück. Damals glaubte man, der Sitz des Neides sei die Galle. Wer neidisch war, produzierte demnach zu viel Gallenflüssigkeit und vergiftete so seinen Körper. In Wirklichkeit entsteht das Neidgefühl wahrscheinlich im Gehirn, genauer gesagt im Frontallappen. Die Vorstellung einer körperlichen Vergiftung hat sich aber in der Sprache erhalten. Eine bläuliche Verfärbung der Haut gibt es dagegen tatsächlich: Sie zeigt an, dass zu wenig Sauerstoff im Blut ist. Tina Baier

Das grünste Grün

Natürlich kann man alle Farben mögen; auch wenn Rosa Geschmackssache ist, Blau etwas kühl und Rot auf Dauer nervt. Aber biophysikalisch betrachtet gibt es einen klaren Favoriten: Menschliche Augen sind für grünes Licht (auf der gelblichen Seite) am empfänglichsten. Zeigt man Probanden gleich intensives Licht in verschiedenen Farben, erscheint ihnen das Licht bei einer Wellenlänge von etwa 555 Nanometern am hellsten - das ist etwa auf der halben Strecke zwischen der letzten Farbe, die gerade noch eher Grün als Gelb empfunden wird, und der Mitte des grünen Spektrums. Diese Mitte wiederum entspricht ungefähr der Farbe, die die meisten Menschen als das "grünste Grün" identifizieren würden: nicht zu gelb, nicht zu blau, schön satt, irgendwo zwischen Gras und Baumkrone. So ein Kompromissgrün hat eine Wellenlänge von rund 520 bis 530 Nanometern. Wem das zu grün ist, der kann sich Richtung Blau bewegen: Erst bei 500 Nanometern endet das grüne Spektrum. Marlene Weiss

Von wegen blau

An Land lebende Säugetiere haben mindestens zwei verschiedene lichtempfindliche Zapfen in ihren Augen und können daher Farben unterscheiden. Im Meer lebende Säuger hingegen haben nur eine Variante lichtempfindlicher Zellen in ihren Sehorganen - sogenannte Grünzapfen. Das haben Forscher an Delfinen, Seehunden und Seelöwen herausgefunden. Die Tiere (wie wahrscheinlich auch Wale) sind demnach farbenblind, fachsprachlich: Zapfen-Monochromaten. Doch weshalb Grün? Mit Blauzapfen könnten die Meeressäuger Kontraste unter Wasser besser erkennen, das Meer ist bekanntlich blau. Fische haben Blauzapfen in den Augen. Welchen evolutionären Vorteil es haben könnte, in den Tiefen der Weltmeere kein Blau sehen zu können? Nun, die Grünzapfen der Meeressäuger könnten aus alter Zeit stammen, in der die Vorfahren der Delfine noch in seichten Gewässern schwammen, die eher grünlich schimmerten. Aber das ist, man ahnt es, bislang nur blanke Theorie. Patrick Illinger

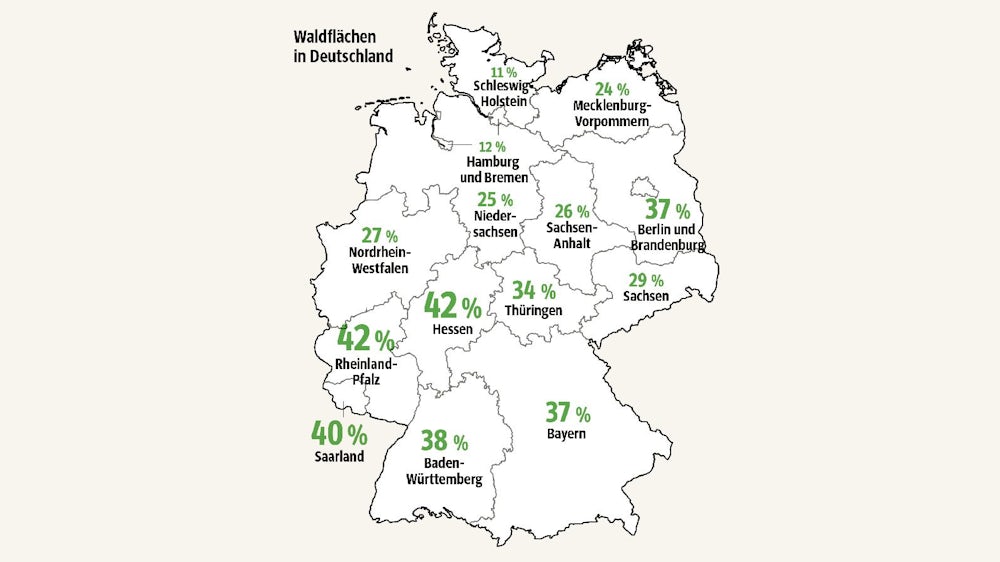

Der Wald wächst

Das Waldsterben ist auch nicht mehr, was es einmal war. Um mehr als 50 000 Hektar ist die Waldfläche in Deutschland zuletzt gewachsen. Damit ist ein Drittel des Landes bewaldet, insgesamt 11,4 Millionen Hektar. Dazu kommen noch Bäume, die in Städten, Gärten oder zu schmalen Streifen wachsen, um noch als Wald zu zählen. Der Wald ist in Deutschland hochpolitisch, es gibt eine "Waldstrategie 2020" der Bundesregierung und eine alle zehn Jahre stattfindende "Bundeswaldinventur". Laut dieser wachsen mehr als 90 Milliarden Bäume in Deutschland, statistisch gesehen teilen sich sieben Einwohner einen Hektar Wald, was Deutschland zu einem der bewaldetsten Länder der EU macht. Häufigster Baum ist die Fichte (26%), gefolgt von der Kiefer (23%), beides Nadelbäume. Es lässt sich darüber streiten, wie natürlich der deutsche Wald heute ist. "Sämtliche Waldflächen in Deutschland haben wohl schon einmal eine Axt oder Säge gesehen", sagt Heino Polley, Leiter der Waldinventur. Allerdings feiere vor allem die Buche in den vergangenen Jahrzehnten ein Comeback. Zusammen mit der Eiche dominierte dieser Laubbaum Germanien in antiker Zeit. Im Mittelalter wichen die Urwälder Äckern, Wiesen, Städten. Um 1800 war der Zustand des Waldes wohl am schlechtesten, Zeitgenossen berichten von wüstenähnlichen Zuständen. Heute machen Laubwälder wieder 43 Prozent aus. Nicht alle finden das gut. "Die Holzindustrie hat ein Problem mit Mischwäldern", sagt Polley. Förster sorgen sich etwa um den Nachschub an Fichten, die sich besonders gut weiterverarbeiten lassen. Christoph Behrens