Guy Kirsch greift auf Ludwig XVI. zurück, um zu zeigen, wie dringlich ihm die Sache ist: Der letzte König des Ancien Régime, so erinnert Kirsch, schrieb am 14. Juli 1789, dem Tag, an dem die Französische Revolution begann, in sein Tagebuch: "Rien" (nichts). Es war eine der größten Fehleinschätzungen der Weltgeschichte. Kirsch ist überzeugt: Den heutigen Eliten kann es ganz ähnlich gehen, wenn sie die Brisanz der sozialen Ungleichheit nicht erkennen.

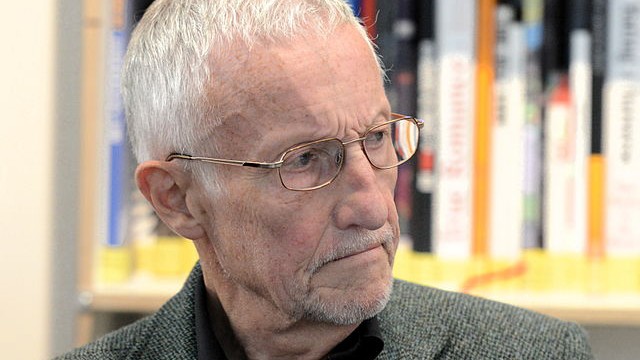

Kirsch, 77, gebürtiger Luxemburger und emeritierter Ökonomieprofessor der Universität Freiburg (Schweiz), gehört zu den Pionieren der Neuen Politischen Ökonomie. Diese Schule versucht, Politik mit den Methoden der Volkswirtschaftslehre zu analysieren. Kirschs Instrument zur Entschärfung der sozialen Frage ist die Erbschaftsteuer. Bei den "Münchner Seminaren", einer Veranstaltungsreihe von Ifo-Institut und SZ, legte er einen Plan vor, der zum Radikalsten gehört, was derzeit diskutiert wird: Kirsch fordert eine Erbschaftsteuer von 100 Prozent, was bedeutet, dass es keine Erbschaft im herkömmlichen Sinne mehr geben würde.

"Versuch, in die richtige Richtung zu denken"

Die Erlöse sollen in einen speziellen Fonds ("Trust") fließen. Dieser soll dazu verwendet werden, Erbschaften auszuzahlen, und zwar für alle Erbberechtigten die gleiche Summe, unabhängig davon, ob die Eltern oder Großeltern eine Milliarde oder gar nichts hinterlassen haben. Um dem Erblasser keinen Ausweg zu lassen, soll es auch eine hohe Schenkungsteuer geben. Auch für Betriebsnachfolger gäbe es keine Ausnahmen. Das alles ist noch kein fertiger Plan, sondern ein "Versuch, in die richtige Richtung zu denken".

Der Professor hört schon einmal den Vorwurf, er sei Kommunist. Aber das wäre ein Missverständnis. Er versteht sich als Liberaler, genauer als "individualistischer" Liberaler: "Der Liberalismus geht davon aus, dass mit jedem Individuum das Leben neu beginnt", sagt er. Will sagen: Ohne leistungslos erworbenes Vermögen. Überhaupt gebe es Erbschaften nur, weil die Menschen Angst vor dem Tod haben. "Die Hoffnung auf ein Weiterleben im Jenseits geht verloren, jetzt hofft man auf ein Weiterleben im Diesseits, obwohl klar ist, dass das nicht geht." Und dann der Satz: "Es ist schlicht ein Unding, dass die Toten über das Leben der Lebenden entscheiden."

Gegen Kirschs Modell gibt es schwerwiegende Einwände: Was ist das für ein Eigentum, wenn man es nicht mehr an die eigenen Kinder veräußern darf? Was ist mit dem Grundgesetz? Was mit der notwendigen Bildung von Kapital, wenn man den Reichen einen so starken Anreiz gibt, das Erworbene zu Lebzeiten zu verjubeln? Was ist schließlich mit der Arbeitsmotivation?

Kirsch wischt die Einwände nicht einfach weg, er will ergebnisoffen diskutieren. Immerhin kann er sich auf einen Klassiker berufen: Der große Liberale John Stuart Mill sprach sich schon im 19. Jahrhundert für eine progressive Erbschaftsteuer aus, um die breite Verteilung von Vermögen zu fördern. Und dann zitiert Kirsch noch den amerikanischen Stahlmagnaten Andrew Carnegie, der einmal sagte: "Ein Mann, der im Reichtum stirbt, der stirbt in Schande." Tatsächlich schaffte es Carnegie bis zu seinem Lebensende 1919, den größten Teil seines Reichtums für gemeinnützige Zwecke auszugeben. Nur floss das Geld eben nicht in einen öffentlichen Fonds, sondern in Projekte, die seinen Namen trugen: Carnegie Hall in New York, die Carnegie Mellon University, Bibliotheken, Stiftungen. Und irgendwie lebt er so doch im Diesseits weiter.