Der "Allnighter", also der Nachtarbeiter ist gewissermaßen Alltag in der Finanzwelt - und zugleich Legende. Vor allem junge Banker müssen oft komplett durcharbeiten, wenn ein großer Deal ansteht. Wer schlapp macht, gilt als uncool. Manchmal müssen Chefs ihre Mitarbeiter dabei sogar vor sich selbst schützen. Bei der Schweizer Großbank Credit Suisse gaben sie daher gerade die Anweisung, man müsse bis Freitagabend um sieben Uhr nach Hause gehen und dürfe nicht vor Samstagmittag an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Es sei denn - nun ja - ein großer Deal ist in der Mache.

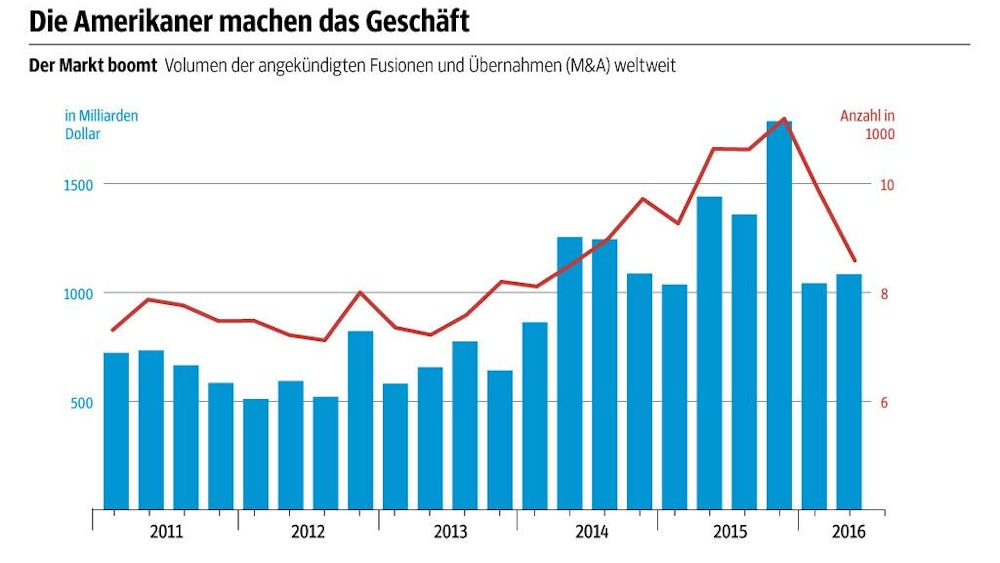

Das ist derzeit häufig der Fall. Vor allem im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen geht es wieder munter zu: Die Londoner und die Frankfurter Börse wollen fusionieren, und der Chemiekonzern Bayer will den US-Saatguthersteller Monsanto kaufen. Das wäre die größte grenzüberschreitende Transaktion von Deutschland aus, die es je gegeben hat.

Auffallend ist auch: Noch nie gab es so viel Geschäfte mit Käufern aus Schwellenländern. Die hierzulande prominentesten Beispiele sind das chinesische Unternehmen Midea, das sich für den Augsburger Roboterhersteller Kuka interessiert, oder der Maschinenbauer Krauss-Maffei, der Mitte Januar von dem chinesischen Staatsunternehmen Chem-China gekauft wurde.

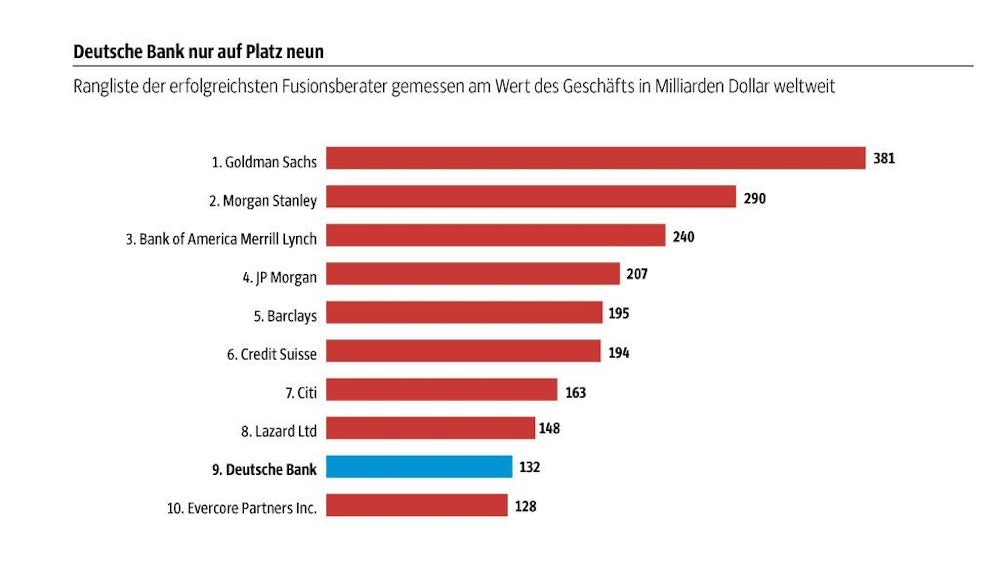

Man könnte meinen, dass sich die europäischen Großbanken darüber freuen - doch das große Geld damit verdienen nicht sie, sondern ihre Konkurrenten aus den USA. Wie kaum ein anderer Bereich zeigt das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen, im Bankenjargon M&A genannt, wie die US-Banken die europäischen Banken abgehängt haben. Im Jahr 2015 hatten die europäischen Institute am wichtigen US-M&A-Markt gerade einmal zehn Prozent Marktanteil, 2005 war es noch doppelt so viel gewesen. Und selbst in Europa haben die US-Banken inzwischen knapp 40 Prozent des Marktes erobert.

Und nicht nur das: Die US-Häuser können auch höhere Gebühren für ihre Arbeit durchsetzen. 2015 zahlten US-Unternehmen mehr als zwanzig Prozent mehr für die Beratung als europäische Unternehmen - zehn Jahre zuvor lag der Abstand nur bei zehn Prozent. Dazwischen liegt die Finanzkrise, aus der die US-Großbanken gestärkt und die europäischen Institute geschwächt hervorgingen.

Während die deutschen Banken nach wie vor sehr mit sich selbst beschäftigt seien, "haben die Amerikaner die Bilanzen ihrer Banken nach der Krise schneller von Altlasten bereinigt und es zugleich verstanden, ihre Regulierungsnormen als internationalen Standard zu etablieren", sagt Peter M. Haid, Geschäftsführer der Frankfurter Investmentbank-Boutique Freitag & Co. Das habe den US-Banken einen großen Zeitvorsprung gegeben, gerade im Investmentbanking: "Sie können dort teilweise höhere Preise durchsetzen, weil sie besser spezialisiert und international gut vernetzt sind". Während die US-Banken ihr globales Netz behalten oder sogar ausgebaut haben, kürzten die Europäer in vielen Bereichen. Das rächt sich: "Das M&A-Geschäft ist deutlich globaler geworden als früher", stellt Christian Kames von der Citibank fest. Bei manchen Transaktionen können die Europäer deswegen gar nicht mehr beraten. Hinzu kommt, dass in Europa der Wettbewerb zwischen den Banken viel schärfer ist, jedes Land hat seine eigene Großbank. In den USA teilen sich die größten fünf Institute die lukrativsten Deals.

"In Deutschland glauben wir ja immer, wir bekommen alles umsonst."

Womöglich sind europäische Unternehmen zudem einfach preisbewusster. Amerikanische Unternehmen seien häufiger bereit, gute Dienstleistungen zu honorieren, sagt Haid von Freitag & Co.: "In Deutschland glauben wir ja immer, wir bekommen alles umsonst." Während ein Banker in den USA locker 400 Dollar die Stunde verlangen kann, sind es in Deutschland oft nur 250 Euro.

Bei den größten Deals geht die Deutsche Bank derzeit sogar ganz leer aus. In der Champions League der Banken, also der Rangliste der erfolgreichsten Fusionsberater in Deutschland, ist die Deutsche Bank zu Jahresanfang förmlich abgestürzt: Von Platz eins und zwei in den beiden vergangenen Jahren auf Platz sechs.

Traditionell ist sie die erste Adresse für Finanzierungen in Europas größter Volkswirtschaft. Bei Bayer und Monsanto aber, der voraussichtlich größten Übernahme in diesem Jahr, fehlt die Deutsche Bank. Sie hat weder eine beratende Funktion noch ist sie bei der 62-Milliarden-Euro-Finanzierung der Offerte dabei. Das übernehmen jetzt fünf globale Großbanken, darunter Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse. Keine davon kommt aus Deutschland. Wer die Deutsche Bank verteidigen will, sagt, sie beraten bereits den Chemiekonzern BASF und hätten daher einen Interessenkonflikt, andere munkeln, sie habe einfach nicht mehr die richtigen Leute. Armin von Falkenhayn etwa hat die Deutsche Bank 2014 nach mehr als zwanzig Jahren verlassen. Seit er Deutschland-Chef der Bank of America Merrill Lynch ist, bekommt er einen Deal nach dem anderen, berät nicht nur Bayer, sondern auch die Deutsche Börse und den Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. In den Ranglisten der Agentur Bloomberg hat die "Bofa", wie Banker sie nennen, dieses Jahr die Deutsche Bank vom Spitzenplatz gestoßen.

SZ-Grafik, Quelle: Bloomberg

Die Beratung für Fusionen und Übernahmen ist nicht einfach irgendein Geschäft - für viele Großbanken ist es ihr Herzstück. Die Banker dieser Abteilungen genießen hohes Prestige und werden von den Industrie-Chefs als Experten respektiert. Für die Banken sind ihre Beziehungen zu den Kunden viel wert, denn auf dieser Basis lassen sich andere Dienstleistungen und Produkte verkaufen, beispielsweise Zins- oder Währungsabsicherungen. Anders als das immer ein wenig schmuddelige Handelsgeschäft ist das Fusionsgeschäft zugleich deutlich weniger riskant, zumindest für die beratende Bank. Daher muss sie dafür noch nicht einmal kostbares Eigenkapital vorhalten.

Kein Wunder, dass auch Deutsche-Bank-Chef John Cryan gerade die Losung ausgegeben hat, das Großkundengeschäft nun endlich wieder zu stärken. So einfach jedoch ist das nicht: Dass der zuständige Vorstand Jeff Urwin in New York, weit weg von der heimischen Kundschaft sitzt, halten viele in Frankfurt nicht eben für vorteilhaft. Und für gut vernetzte Berater ist der kriselnde Konzern - zumindest bis auf Weiteres - nicht attraktiv.