Es hatte alles so schön begonnen, im Herbst 2008. Die Hoffnung auf Veränderung, die Barack Obama damals bei den amerikanischen Wählern geweckt hatte, sie wurde von vielen Menschen weltweit geteilt, und gerade auch von jenen, die einen Wandel der US-Umweltpolitik herbeisehnten. Immerhin hatte Obama die Erderwärmung und die Energiepolitik zu wichtigen Themen seiner Wahlkampagne gemacht. Stets aufs Neue tat er seine Überzeugung kund, dass diejenige Nation, die im Wettbewerb um neue Energietechnologien vorn sein werde, auch die Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert anführen würde. Einmal im Weißen Haus, erklärte der neu gewählte Präsident, dass nur wenige Herausforderungen für Amerika und die Welt dringender seien als der Klimaschutz, und dass seine Präsidentschaft ein neues Kapitel im Klimaschutz einleiten werde. Von diesem Ziel ist nur wenig übrig geblieben.

Freilich, es gab wichtige Erfolge. Dazu zählen die 60 Milliarden Dollar, die das Konjunkturpaket von 2009 für die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien vorsieht; ebenso die erste Verschärfung der Verbrauchsstandards für US-Autohersteller seit mehr als drei Jahrzehnten; und schließlich ein Entscheid des Obersten Gerichtshofs, der der amerikanischen Umweltbehörde das Recht zuspricht, klimaschädliche Treibhausgase über das Luftreinhaltungsgesetz zu beschränken. Doch genau Letzteres ist nur eine Notlösung, denn zur großen Enttäuschung der Umweltschützer ist die Verabschiedung eines umfassenden Klima-und Energiepakets im Kongress gescheitert. Dieses hätte wesentlich weitreichendere Schritte enthalten sollen: ein nationales Emissionshandelssystem mit verbindlichen Reduktionszielen, sowie klare, ambitionierte Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

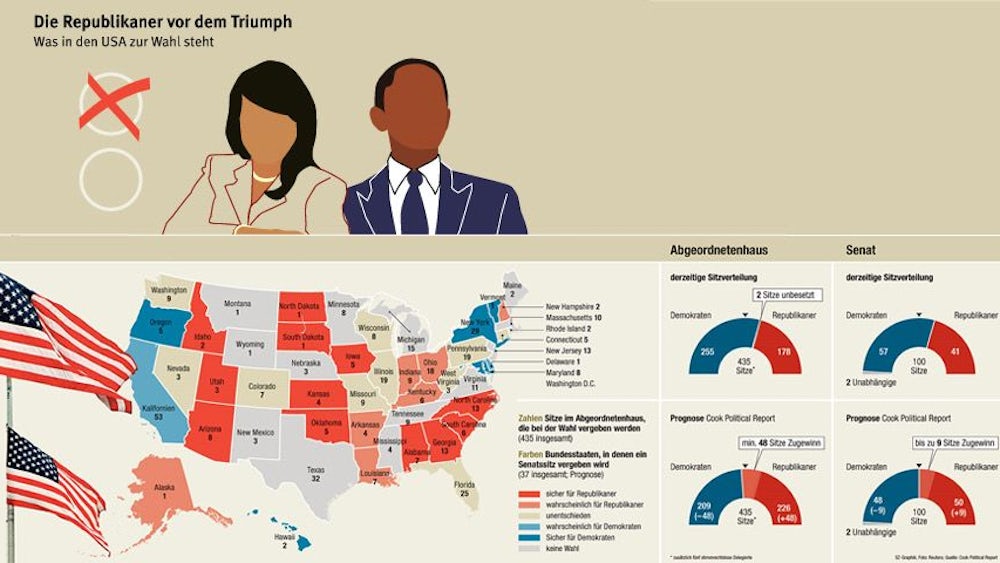

Die Situation, die sich im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre entfaltet hat, ist beinahe absurd. Der Präsident und alle beteiligten Ministerien wollen wirksamen Klimaschutz betreiben, eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich das auch. Dann verabschiedet die eine Kongresskammer, das Repräsentantenhaus, ein umfassendes und fortschrittliches Gesetz dazu. Und in der zweiten Kammer, dem Senat, zeichnet sich ebenso eine Mehrheit ab. Allerdings keine von 60 oder mehr Stimmen in dem Gremium von 100 Senatoren. Und hier endet die Geschichte. Eine jahrhundertealte Gepflogenheit, das sogenannte Filibuster, erlaubt es einer Minderheit von mindestens 40 Senatoren, durch Dauerreden eine Beschlussfassung durch die Mehrheit zu verhindern.

In einer Hinsicht ist die amerikanische Klimapolitik über all die Jahre konsistent geblieben. Immer schon gab es laute Kontroversen voll energischer Rhetorik, aber passiert ist stets recht wenig. Für diesen immerwährenden Stillstand gibt es mindestens drei Gründe: erstens die große Zahl potentieller Blockierer im politischen System der USA; den beiden beim Klimaschutz ambitionierten Präsidenten Clinton und Obama machte der Kongress einen Strich durch die Rechnung, die beiden Bushs hatten selbst nicht viel vor. Zweitens eine Wahlkampffinanzierung, die privaten Interessen - darunter viele, die an Wandel mächtig wenig interessiert sind - großen Einfluss auf die Wahl des politischen Personals zugesteht. Es kann kaum Zweifel geben, dass eine kraftvolle Klima-und Energiepolitik im umwelt-, gesundheits-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen Interesse der Amerikaner liegt. Aber es gibt natürlich potentielle Verlierer in den kohlenstoffintensiven Branchen, von denen die meisten finanziell recht gut ausgestattet sind. Der dritte Grund für den Stillstand: Auch in der Umweltpolitik zeigt sich deutlich die gestiegene Parteibindung der Kongressangehörigen. Wenn es ernst wird, schließen die republikanischen Senatoren, darunter einstige Klima-Pioniere wie der frühere Präsidentschaftskandidat John McCain, die Reihen und verweigern sich einstimmig. Es bleibt McCains Geheimnis, warum er heute ein Emissionshandelssystem ablehnt, welches in allen Belangen dem gleicht, das er selbst 2003 vorgestellt hat.

Die Vereinigten Staaten erscheinen zunehmend als ein Gigant, der durch eine immer größere gesellschaftliche Kluft gelähmt wird. Auf der einen Seite stehen Anhänger der politischen Mitte und einige wenige verbliebene Progressive. Sie versuchen Lösungen für die drängendsten Herausforderungen des Landes zu finden. Auf der anderen Seite stehen die Tea Party, der Fernsehsender Fox News und die Nein-Fraktion des Volkes - nein zur Regierung, nein zu Steuern, nein zu Veränderung, nein zum Umweltschutz. In diesem Lager sind viele ohnehin nicht sicher, ob es sich beim Klimawandel nicht vor allem um eine Verschwörung von Intellektuellen oder Chinesen handelt.

Selbst wenn die Demokraten bei den Wahlen an diesem Dienstag die Mehrheit im Senat behalten sollten - mit der wahrscheinlichen Mehrheit der Republikaner zumindest im Repräsentantenhaus haben sich verbindliche Emissionsziele für die nächsten Jahre erstmal erledigt. Es bleibt ein Hoffnungsschimmer, dass der Kongress noch ein stark abgespecktes Energiegesetz verabschiedet, oder dass die Umweltbehörde von ihrem neuem Recht Gebrauch macht, Treibhausgase im Rahmen der Luftreinhaltung zu bekämpfen. Beides wären wichtige Schritte, aber kein Ersatz für ein visionäres Klimagesetz, wie es noch im Frühjahr möglich zu sein schien.

All dies bedeutet auch nichts Gutes für die internationalen Klimaverhandlungen. Der Kongress verweigert dem amerikanischen Präsidenten sein wichtigstes diplomatisches Werkzeug - Glaubwürdigkeit -, ohne das er auf dem Gipfel in Cancun Anfang Dezember keine Führung übernehmen kann. Es ist schon jetzt abzusehen, dass sich dort zwar eine Delegation aus amerikanischem Selbstverständnis und eigener Überzeugung heraus zu Führungsstärke verpflichtet sieht - aber nicht in der Lage ist, diese zu zeigen. Allerdings wird es einen Unterschied zu Kopenhagen geben. Es war ein diplomatisches Meisterstück erster Güte, als Obama dort am Ende plötzlich als vermeintlicher "Dealmaker" einschwebte und die Heimreise mit einem Foto in der Tasche antrat, das ihn, die Ärmel aufgekrempelt, mit den Regierungschefs der neuen Führungsmächte China, Indien, Brasilien und Südafrika beim High Noon zeigte. Aber diese Nummer wird nicht zu wiederholen sein. Die Amerikaner werden Cancun als Sündenböcke verlassen, die Hoffnung ist erneut verpufft.