Valentina Demmelmair wollte alles richtig machen. Vor ihrem Studium informierte sie sich, für welche Fächer denn überhaupt Gymnasiallehrer gebraucht würden, und entschied sich deshalb für Spanisch in Kombination mit Englisch und Ethik. Damals, vor neun Jahren, sagte man ihr, damit hätte sie gute Berufschancen. Spanisch sei schließlich das neue Französisch, immer mehr Schüler interessierten sich für die Sprache und Lehrer gebe es bei weitem nicht genug.

Heute hat Demmelmair fünf Jahre Studium hinter sich, zwei Jahre Referendariat, zwei Staatsexamen mit einer Abschlussnote 1,6. Wenn sie morgens in die Schule geht, unterrichtet sie aber nicht das spanische Subjuntivo, sie erzählt nichts von der amerikanischen Verfassung oder den Bill of Rights.

Demmelmair hat keine Stelle an einem Gymnasium bekommen und arbeitet nun an einer Mittelschule. Sondermaßnahme nennt sich das Programm des Kultusministeriums, eine Art Umschulungsmaßnahme für arbeitslose Gymnasiallehrer. Der Alltag von Demmelmair an ihrer Mittelschule im Münchner Süden sieht aber nicht nach Fortbildung aus: Gleich zu Beginn bekam sie sofort eine eigene Klasse zugeteilt, eine sogenannte Übergangsklasse, in der zum großen Teil traumatisierte junge Flüchtlinge ohne Deutschkenntnisse sitzen. Ein Seminar gab es für sie bisher nicht, das ginge auch gar nicht, zu viele Lehrer fehlen krankheitsbedingt, dann wäre gar kein richtiger Unterricht mehr möglich.

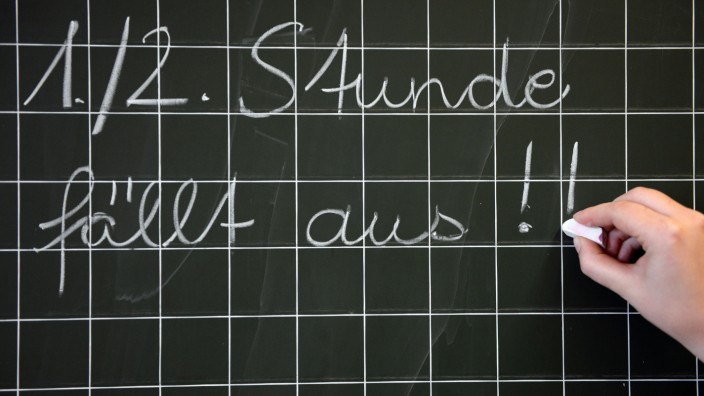

Wie Demmelmair ergeht es vielen jungen Lehrern in München. Während in Gymnasien und Realschulen tendenziell zu viele Bewerber drängen und die Uni-Absolventen massenhaft auf der Straße landen, wird an Grund- und Mittelschulen derzeit jeder eingestellt, der auch nur ansatzweise eine Qualifikation vorweisen kann. Im Schulalltag führt das zu Einschränkungen: Gymnasien müssen sich, wenn ein Kollege längerfristig erkrankt, stundenweise Aushilfen suchen.

An Grund- und Mittelschulen ist man schon froh, wenn der Pflichtunterricht überhaupt stattfinden kann. Stunden werden verkürzt, Klassen gemeinsam beaufsichtigt, Elternsprechstunden während Vertretungsstunden abgehalten. Intensivierungsunterricht und Ausflüge werden aus Personalmangel abgesagt, Schüler im Krankheitsfall der Lehrkraft für längere Zeit auf die Parallelklassen verteilt.

Zum hohen Arbeitspensum kommt die psychische Belastung

Das Kultusministerium ist auf Quereinsteiger angewiesen, um die Lücken zu schließen. Gymnasial- und Realschullehrer sollen umschulen, Pensionisten aushilfsweise Stunden übernehmen. Eine Notlösung, bis es wieder ausreichend Lehrer gibt. Doch richtig gut behandelt fühlen sich viele Pädagogen, die jetzt dort einspringen, wo die Not am größten ist, nicht. Ihre echten Namen wollen sie daher lieber nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist die Sorge, dass es vielleicht doch nicht klappen könnte mit der Verbeamtung. Immer größer wird aber auch die Wut, dem System so ohnmächtig ausgesetzt zu sein, stets in Vorleistung gehen zu müssen und nie zu wissen, in welcher Stadt und in welcher Schulart man am Ende landet.

Zum hohen Arbeitspensum kommt die psychische Belastung. "Meine Schüler haben keine Eltern hier, sie sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge", sagt Demmelmair. Sie sei nicht nur einfach deren Lehrerin, sondern eine Ansprechpartnerin für alle Probleme. Dass das Handy um zehn Uhr abends noch einmal läutet, ist keine Seltenheit. Honoriert wird ihr Engagement kaum, wie ein Blick auf den Kontoauszug zeigt. Keine 1880 Euro bekommt sie monatlich heraus, sie verdient knapp 200 Euro weniger als ein regulärer Mittelschullehrer und etwa 1200 Euro weniger, als sie an einem Gymnasium in ihrem eigentlichen Job bekommen würde. Wenn alles gut geht, wird sie nach zwei Jahren endlich verbeamtet. Ob sie allerdings danach einen Job in München bekommt, weiß die Endzwanzigerin noch nicht. "Seit neun Jahren muss ich meine Familienplanung nach dem Staat richten", sagt Demmelmair.

Es geht den jungen Lehrern nicht nur um den Verdienstausfall, den sie jetzt haben. "Das zieht sich doch bis zur Pension durch", sagt Peter Müller. Auch er studierte Lehramt fürs Gymnasium (Englisch, Sozialkunde und Geschichte), auch er absolvierte ein Referendariat, arbeitete danach an einer Fach- und Berufsoberschule und landete schließlich ebenfalls im Umschulungsprogramm zum Mittelschullehrer. Im September steht die Verbeamtung nun an, mit Anfang 30. Da fehlen einige Jahre, wenn es später um die Berechnung der Pensionsansprüche geht.

Von der Realschule zur Förderschule

Statt Sozialkunde und Geschichte unterrichtet Müller jetzt AWT (Arbeit-Wirtschaft-Technik), Mathe und Kunst. Seine Schüler treten bald zum Quali an - vorbereitet von einem Aushilfslehrer, der weniger verdient als seine Kollegen. Müller arbeitete in einer Ganztagsklasse, ging mit den Kindern in der Mensa Mittagessen und spielte nachmittags mit ihnen. "Ich habe immer gesagt, dass ich das mache. Und es macht mir auch Freude. Aber wertgeschätzt fühle ich mich nicht", sagt Müller.

Einer, der es nach vielen Jahren fast geschafft hat, ist Michael Schmidt. Seit Jahren kämpft sich der ausgebildete Realschullehrer als Pädagoge an Förderschulen durch, hangelt sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Inhaltlich sei der Unterricht wenig anspruchsvoll, erklärt er. Pädagogisch allerdings stehe er vor großen Herausforderungen. "Das ist kein Vergleich zur Realschule", sagt er. "Macht aber trotzdem Spaß."

In diesem Schuljahr hat auch er es in eine der kultusministeriellen Sondermaßnahmen geschafft. Zwei Jahre Fortbildung zum Förderschullehrer, sogar mit Seminaren (vorzugsweise in den Ferien, versteht sich). Nach dem ersten Jahr steht die Verbeamtung an. "Ich fühle mich in einer guten Lage, weil ich es bald geschafft habe", sagt Schmidt. Aber viele Hunderte, ja Tausende Kollegen würden weiter angestellt bleiben und weniger verdienen, als ihnen zustehe. "Das System ist auf Kante, aber es läuft gerade so, dass kein Chaos entsteht", sagt er.